その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

手話の雑学37

「手話翻訳」という考え方の根底には、時空を超えた異言語間の意味伝達ということが理解されていなければなりません。いわば翻訳内容が永遠に残ることが前提です。そこで、翻訳のための技術は何か、という考察がまず必要になってきます。 翻訳技術がどのように発達してきたかという歴史はかなり古いです。ある意味、人類は昔から言語の違いに悩んでおり、それが文字の段階になっても、続いていました。翻訳の最初とされるのが有名・・・

手話の雑学36

日本で普及しているインターネット通信のLINEのような親しい間のやり取りでさえ、電話と違い、不揮発化が容易であり、近年では、裁判の証拠となることもあります。言い方を変えると、昔は情報の揮発性の分類が明確であったのが、技術革新によって、区別が曖昧になってきています。 こういう時代背景を考えると、手話は現状、ほぼ揮発情報としての利用がほとんどですが、時代的に不揮発情報としての記録化や文字化が必要になっ・・・

手話の雑学35

「文字が音声より証拠能力がある」という偏見の根拠は、客観性ということなのでしょうが、録音技術が発達し現代では、「話したこと」に真実性を求める傾向が強くなってきています。文字は他人でも捏造できるものですが、話したことは、本人であることを証明しやすいからです。同様に、動画像が増えてきた現在、動画の「証拠能力」が広く認められていますから、「手話の証拠能力」が認められるようになるのも、そう遠くないと予想さ・・・

寒露

今日から二十四節気の寒露です。秋分と霜降のちょうど中間に位置しています。その名の通り、草木に降りる露が冷たく感じられる時期であり、朝晩の冷え込みが次第に強まっていく季節です。昼間にはまだ残暑の気配が漂う日もありますが、空気の澄み方や夜の静けさが、夏とはまったく異なることに気づかされます。寒露の頃になると、稲刈りの最盛期を迎え、農村では黄金色の田が刈り取られてゆきます。収穫の風景は古来、豊穣への感謝・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

手話の雑学34

類人猿の手話習得の研究は手話の言語起源論に拍車をかけました。そして、もう1つ、傍証となっているのが、幼児の言語習得過程です。 幼児は生後12か月頃までは言語音声を発声できません。しかし、身振りに近い手話であれば、7カ月前後で獲得できることがわかってきました。人間の発達は、精子と卵子の結合から、細胞の分裂を繰り返し、その発達過程は、人類の発達過程を追いかけているように見えます。胎児の姿は魚に似ていた・・・

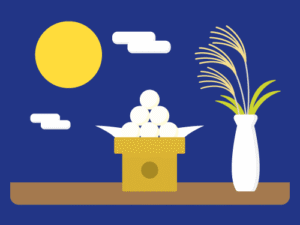

十五夜

今日は旧暦の8月15日で、十五夜です。十五夜は日本の秋を代表する風物詩として古くから人々に親しまれてきました。現行の新暦に換算すると今年は10月6日になります。この頃になると、稲の穂が実り、秋の収穫が本格化する季節と重なります。そのため十五夜は単なる月見の行事ではなく、農耕儀礼や収穫感謝の性格をも色濃く帯びていました。 「中秋の名月」とも呼ばれる十五夜は、古代中国の唐代に宮廷で始まった月見の宴が源・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

手話の雑学33

ネアンデルタール人は旧人類とはいわれていても、人類には違いありません。道具の使用や埋葬の習慣があった、ということでもあるので、言語の使用があったことが推定されていたのですが、実は音声言語は現代人とは異なっており、あったとしても非常に「原始的」である、ということになります。チンパンジーや類人猿の音声と似ていた、という推定もできるので、類人猿の音声と旧人類の音声の違い、とくに言語という側面から考えると・・・

手話の雑学32

人間は進化過程において、脳が他の動物よりも発達したというのが定説になっています。感覚器官の発達は動物によって異なります。その発達は生存環境による、ことになっています。一部の器官が発達するかわり、一部の器官が退化する、ことにもなっています。 人間の場合、個人差はありますが、コミュニケーションにおいて、視覚が強く、嗅覚は弱いといえます。動物の中には逆の場合もあります。コミュニケーションのツールとして言・・・

手話の雑学31

「一括り」という概念を取り去って、個別に観察するという習慣をつけると、手話にも多くの変種がある、ということが理解できるようになります。つまり分類というのも、集団として任意にひとまとめしているだけで、現実とはつねに相違しているわけです。ただ、分類なしに、何かの処理をしようとすると、個別対応には限界があり、何かの共通性を見出して、集団に分類する「判定基準」を設ける必要がでてきます。その結果、分類された・・・

手話の雑学30

昔は、「ことばのわからない人」の中に異民族も含まれていました。昔の西洋人はいかに自己中心的な考えをしていたかがわかります。そして音が聞こえない人は、ことば即ち神の福音が得られない人ということになってしまいます。聾者は知能が低いという偏見の原因がここにあります。これは仏教にも同様の偏見があります。仏教でも「瘖瘂(いんあ)」は仏の教えがわからない人、として差別の対象になっています。近年になり、手話も言・・・

手話の雑学29

コミュニケーションの問題に戻りますが、私たちはペットとコミュニケーションすることが日常になっています。中にはお花と会話する人さえいます。多くの人が「話しかける」ことで相手の反応がある、と思っています。つまり「通じている」と信じています。これは否定できない事実です。手話についていえば、ペットとのコミュニケーションでは身振りが有効であることを感じます。訓練にハンドサインを用いることは常識化しています。・・・