雲雀(ひばり)

春になると、どこからか雲雀(ひばり)の声が聞こえてきます。その美しい鳴き声と空高く舞い上がる姿で知られる鳥です。雲雀はスズメ目ヒバリ科に属し、日本では春の訪れを告げる鳥として親しまれています。

まず、雲雀の生態についてです。雲雀は主に草原や農地に生息し、地上で巣を作ります。巣は草や葉を使って巧みに作られ、地面に隠れるように設置されます。雲雀の食性は雑食性で、主に昆虫や種子を食べます。繁殖期には、親鳥がせっせと餌を運び、ヒナを育てます。このように、雲雀は地上での生活に適応した鳥です。

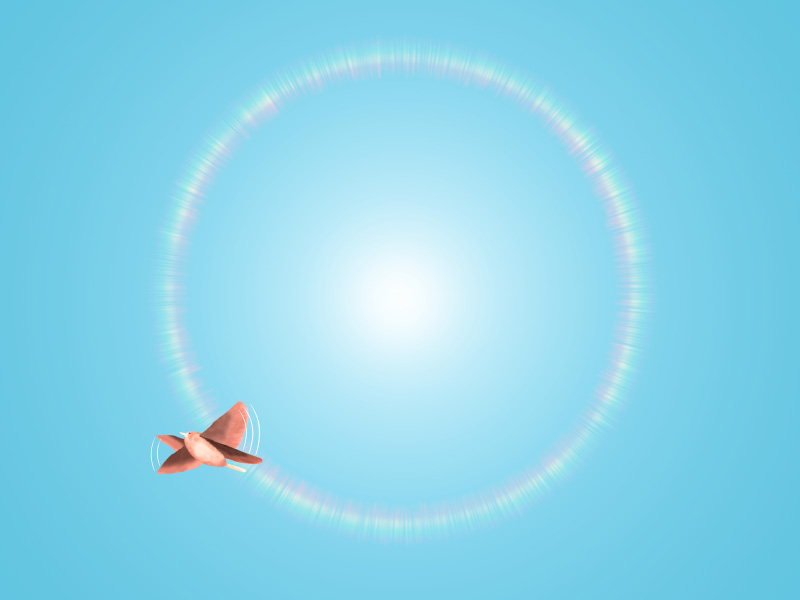

雲雀の最大の特徴は、その美しい鳴き声と飛翔です。そこから「美空ひばり」という芸名がつけられたのだと思われます。鳴くのはオスですが、女性歌手でもいいのでしょう。春になると、オスの雲雀は空高く舞い上がりながら「ピーチクパーチク」と鳴き続けます。この鳴き声は、縄張りの主張やメスへのアピールとして重要です。雲雀の鳴き声は、遠くまで響き渡り、その美しさから多くの人々に愛されています。文化的な面でも、雲雀は多くの国で親しまれています。日本では、俳句や和歌に詠まれることが多く、その姿や鳴き声が季節の風物詩として描かれています。例えば、松尾芭蕉の俳句「雲雀鳴くや田の中の一つ家」は、雲雀の鳴き声が春の田園風景を彩る様子を詠んでいます。「春の使者」とし、その姿を見ることで春の訪れを感じることができます。

さらに、雲雀は環境の変化に対する指標生物としても重要です。農薬の使用や都市化により、雲雀の生息地が減少している地域もあります。これにより、環境保護の観点からも雲雀の生態を理解し、保護することが求められています。雲雀に関する伝説や神話も多く存在します。雲雀に関する民話は、地域によってさまざまなバリエーションがあります。沖縄の民話には、雲雀が天の神様のお使いとして登場する話があります。この物語では、雲雀が人間に生き返る薬を届ける役割を担っていましたが、途中で野苺を食べてしまい、薬を壊してしまいます。その結果、雲雀は罰として足を括られ、小さくなってしまったという話です。また、別の沖縄の民話では、子供のない夫婦が養女を迎え、その養女を大事に育てた結果、雲雀になったという話があります。この物語では、家を大きく高くすると風当たりが強いので、小さな家で育てたことが雲雀の特徴として描かれています。

雲雀の高く舞い上がる姿は、天と地を結ぶ象徴とされ、その鳴き声は神々への祈りや感謝の表現とされています。また、雲雀はその美しい姿と鳴き声から、多くの芸術作品にも描かれています。絵画や詩歌、音楽などで雲雀の姿が表現され、その魅力が多くの人々に伝えられています。日本の伝統的な美術や文学において、雲雀は春の象徴として頻繁に登場し、その控えめでありながらも力強い姿が描かれています。雲雀は私たちにとって身近な存在でありながら、その生態や行動には多くの驚きと発見があります。雲雀の生活を観察することで、自然界の複雑さや美しさを再認識することができるでしょう。雲雀の鳴き声が聞こえたら、いろいろ思いを馳せて見てはいかがでしょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |