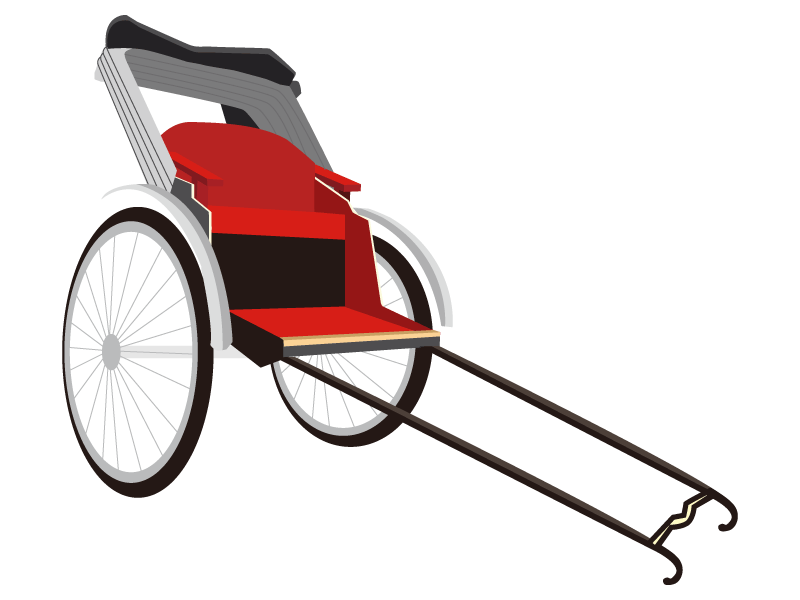

人力車

最近、観光地で人力車をよく見かけるようになりました。外国人旅行者やカップルなどが楽し気に乗っている様子がテレビで報道されます。

人力車は明治3年(1870)和泉要助が発明したと言われています。同年3月23日(旧暦)から東京の街頭に出たそうです。江戸時代以前には輿(こし)や駕籠(かごが使われていました。明治になり、馬車や馬車鉄道、大砲や荷車を曳かせる軍馬のために街道の道路状況が整地・舗装など整備されるようになって、人力車も普及しました。ニンベンに車と書いて「くるま」という字も作られ、「くるまや」という職業ともなり、車夫という言葉も作られました。美空ひばりの「くるまやさん」はその当時の雰囲気を表現しています。東京銀座7丁目には芸者送迎専用の人力車の車宿「日吉組」があったそうです。日吉組は旧地名の日吉町にちなんだ名で、映画『あげまん』にも登場し、幌で覆われた一人用の人力車で芸者を送る場面が描かれました。その後、鉄道、自動車の普及により、都市圏では1926年頃、地方でも1935年頃をピークに減少し、現在では一般的な交通・運送手段としての人力車は存在していません。また、最近の新しい利用法として、車椅子に着脱式の持ち手を装着して人力車スタイルにし、障害者や高齢者の移動を助ける補助装置が開発されています。

道路交通法では、人力車やリアカーは軽車両となるため歩道上や自転車道上に駐停車はできないことになっています。しかし、東京浅草の車道上には人力車専用の駐車スペースがあり駐車禁止除外となっているそうです。

観光用としての人力車として、最初に用いたのは1970年の飛騨高山のごくらく舎です。後に京都や鎌倉などで、テレビ番組等で度々紹介されたこともあって、各地に普及しました。当初は京都といった風雅な街並みが残る観光地、又は浅草などの人力車の似合う下町での営業が始まり、次第に伊東温泉、道後温泉といった温泉街や、大正時代風などレトロの街並みが残る門司港、有名観光地である中華街などに広がっていきました。現在、観光用人力車の営業が行われている地域は以下です。北海道小樽市、秋田県角館、東京都浅草雷門、埼玉県川越市、千葉県成田市、神奈川県鎌倉や横浜中華街、箱根、静岡県伊東温泉や松崎町、駿府城公園]、掛川城周辺、岐阜県高山市、郡上八幡、三重県伊勢神宮、大阪府新世界 、京都市嵐山・左京区・東山区、奈良県奈良公園、兵庫県姫路城、岡山県倉敷美観地区、愛媛県道後温泉、福岡県門司港レトロ地区、大分県由布院温泉だそうです。意外にたくさんありますし、今後も増えるでしょう。観光人力車の乗車料金は10分程度の移動時間中に観光案内を含めた初乗り運賃が1人当たり1000 - 2000円から15分・30分・60分・貸切など様々です。2人乗りのものに3人乗車することも可能ですが、相当な重さになることから、観光人力車では料金を割り増しになるようです。到着した後の観光客への観光案内時間中の駐輪場所の整備、客待ち時における待機場所の整備が遅れているといった課題があります。最近では女性の人力車もあるそうです。(https://www.gokurakuya-jinriki.com参照)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |