「ストックホルム症候群」とは何か

1973年8月23日、スウェーデンの首都ストックホルムで発生したある銀行強盗事件が、世界的に有名な心理学的現象を名づけるきっかけとなりました。「ストックホルム症候群(Stockholm Syndrome)」と呼ばれるこの現象は、加害者と被害者の関係性に対する認識を根本から揺さぶるものであり、現代の犯罪心理学にも多大な影響を与えています。

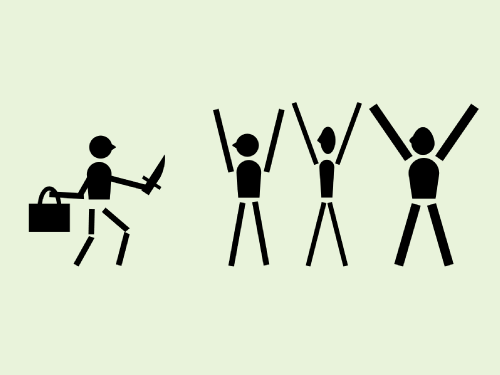

事件の舞台となったのは、ストックホルム中心部にあるクレディットバンケンという銀行でした。犯人はヤン=エリック・オルソンという当時脱獄中の囚人で、銀行に押し入った彼は、機関銃を持ち、人質4人を取り、身代金と友人の釈放を要求しました。その友人とは、同じく前科者であったクラーク・オロフソンであり、警察は犯人の要求を受け入れ、彼を現場に連れてきました。こうして、銀行内に立てこもる犯人2人と人質4人という異様な状況が始まったのです。事件は6日間にわたり続きました。犯人たちは、人質に対して比較的優しく接し、時には会話をし、食事を分け合い、冗談すら交わしました。一方、警察による突入は避けられ、人質たちは長時間にわたり犯人と閉じ込められた状態が続きました。驚くべきことに、解放後の人質たちは、加害者たちに対して強い共感と親しみを抱くようになっていたのです。ある女性人質は、犯人に対して「私たちを守ってくれた」と発言し、さらに別の人質は、犯人の処罰に反対する立場を取るなど、明らかに「味方」として認識していました。加えて、犯人が降伏した際には、人質が警察に対して不信感を抱いていたことまで明らかになりました。

この不思議な心理現象に対し、事件を担当していた犯罪心理学者が名づけたのが「ストックホルム症候群」です。これは、人質が加害者に対して感情的なつながりを感じ、場合によっては加害者をかばったり、警察や救助者に敵意を抱いたりするというものです。極度のストレスと閉鎖的環境の中で、被害者が生き延びるために加害者に同調しようとする「心理的適応」の一種と考えられています。

この症候群は、単なる銀行強盗事件を超え、世界中で議論の対象となりました。特に有名な事例としては、1974年のアメリカで起きたパトリシア・ハースト誘拐事件が挙げられます。裕福な家の令嬢だった彼女は、誘拐されたのち犯人グループに加担し、銀行強盗にまで参加しました。これもストックホルム症候群の一例として説明されることがあります。また、家庭内暴力、カルト宗教、誘拐、DVなど、長期間にわたる支配関係や閉鎖的環境において、被害者が加害者に依存し、共感を抱くケースにもストックホルム症候群の概念が応用されています。犯罪被害者支援の分野においても、この症候群の理解は重要であり、加害者から脱することができない心理的要因の一端として分析されています。1973年8月28日、6日間に及んだ立てこもり事件は、催涙ガスによる突入作戦によってようやく終結しました。人質全員は無事に救出され、犯人たちは逮捕されました。しかし、事件の結末よりもその心理的側面の方が、世界に大きな衝撃を与えたのです。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |