十五夜

今日は旧暦の8月15日で、十五夜です。十五夜は日本の秋を代表する風物詩として古くから人々に親しまれてきました。現行の新暦に換算すると今年は10月6日になります。この頃になると、稲の穂が実り、秋の収穫が本格化する季節と重なります。そのため十五夜は単なる月見の行事ではなく、農耕儀礼や収穫感謝の性格をも色濃く帯びていました。

「中秋の名月」とも呼ばれる十五夜は、古代中国の唐代に宮廷で始まった月見の宴が源流とされます。月を愛でながら詩を吟じ、音楽や舞を楽しむ風習が日本に伝わったのは平安時代。『源氏物語』や『枕草子』には、貴族たちが舟を浮かべて水面に映る月を眺め、和歌を交わす雅な光景が描かれています。月はただの自然現象ではなく、幽玄な美と無常観を象徴する存在であり、平安の人々はその満ち欠けに人生のはかなさを重ねてきました。

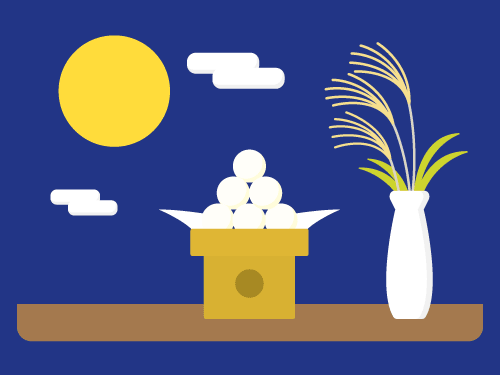

一方で、月見は貴族だけの楽しみではありませんでした。農村において十五夜は、収穫への感謝と豊穣祈願の祭礼として根付いていきます。稲穂が黄金色に実るこの時期、農民たちは里芋や栗、枝豆などを供え、「芋名月」とも呼ばれました。特に里芋はその名の通り十五夜の供物として欠かせず、米の収穫前にまず芋類の実りに感謝を捧げたのです。やがて月見団子が広まり、丸い形は満月を表し、積み上げ方には子孫繁栄や五穀豊穣への祈りが込められました。また、十五夜には「ススキ」を飾る習慣があります。これは稲穂の代わりであり、実りへの祈りとともに魔除けの意味もありました。縁側や庭先にススキを立て、団子や果物を供え、静かに月を仰ぐ――そんな素朴な風景は、江戸時代の庶民にも広がり、浮世絵にも描かれています。農と信仰、そして風流が一体となった日本的な月見の姿です。

十五夜に次いで旧暦九月十三日には「十三夜」があります。こちらは日本独自の風習で、「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。十五夜だけを祝うことは「片見月」とされ縁起が悪いとされました。必ず両方の月を愛でることで、自然との調和を尊ぶ精神が表れているのです。近代以降、都市化の進展とともに月見の風習はしだいに薄れていきました。しかし十五夜の月は今も人々の心を惹きつけてやみません。俳句や短歌の世界では「名月」は秋の季語として定着し、与謝蕪村の「名月や池をめぐりて夜もすがら」、正岡子規の「名月をとってくれろと泣く子かな」といった句が知られています。文学においても月は、孤独や憧憬、あるいは人生の哀歓を映す鏡のように詠まれてきました。

現代の私たちにとって、夜空を見上げる時間は決して多くありません。都市の灯りにかき消され、空を仰ぐことすら忘れがちです。しかし、十五夜の夜には全国各地で「観月祭」が催され、寺社や庭園では雅楽や茶会が行われます。人々が集い、月を見ながら静かに過ごすそのひとときは、時代を超えて私たちの心に「自然とともに生きる」感覚を呼び覚まします。科学の時代にあっても、月は単なる天体にとどまりません。月の引力が潮の満ち引きを司り、古来より人々の生活と暦を支えてきた事実を思えば、その存在感は理屈を超えて大きいものです。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |