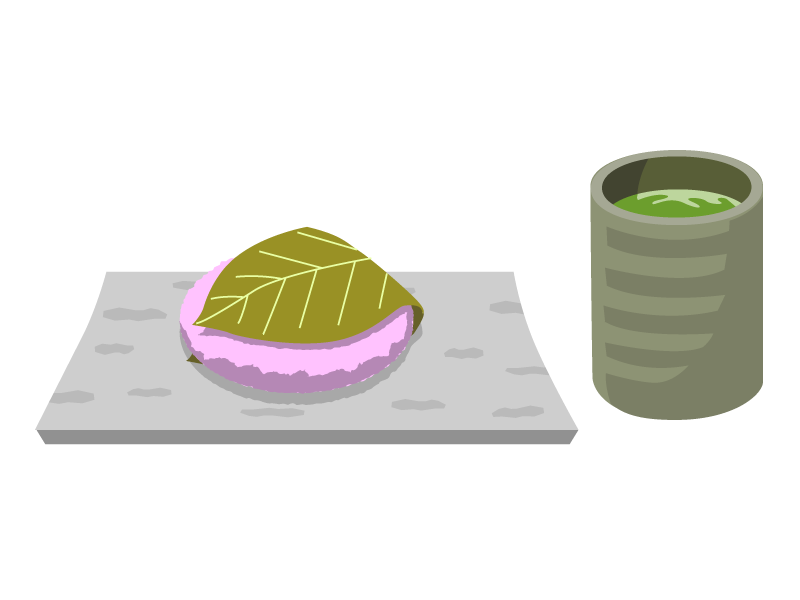

桜餅の違い

桜餅の関東と関西の違いは、ひとことでいうと、関東では「長命寺」という小麦粉の薄生地であんこをくるんだ桜餅が主流です。関西では道明寺というもちもちでつぶつぶの生地であんこを包んだ桜餅が主流です。

関東風桜餅の発祥元は、山本新六という人物で、1717年、花見名所を作ろうと、隅田川のほとりにたくさんの桜の木が植樹された頃に、長命寺の門番だった新六は、桜の葉の塩漬けを使った桜餅を考案しました。これを門前にて売り始めたところ、江戸の名物として評判になりました。新六の店は、現在も続く桜餅の名店「長命寺桜もち」として知られています。(https://sakura-mochi.com/)今も人気店で、桜の季節になると買い求める人で長蛇の列になります。

一方、関西の方は道明寺粉という和菓子の材料を用いた桜餅が普及しています。道明寺というのは大阪府藤井寺市道明寺にある真言宗御室派の寺院(尼寺)です。「道明寺の尼僧が作る糒(ほしい)は古くから有名で、『和漢三才図会』において道明寺糒と並んで最佳とされる仙台糒も、伊達政宗が道明寺糒を参考にして仙台で作らせた糒であるそうです。道明寺糒を粗めに挽いたものが道明寺粉です。」(https://ja.wikipedia.org/wiki/道明寺)「道真の大宰府左遷後、覚寿尼は九州へ向けて米飯を毎日供えるようになった。覚寿尼はその下がりを分け与えていたが、それを食べると病気が治るという評判が立つようになった。希望者が多くなったため、あらかじめ乾燥・貯蔵するようになったのが道明寺糒の始まりで、千年以上の歴史があり、現在も販売している。包装紙に印字されている「ほしいひ」の文字は豊臣秀吉の直筆とされる」(同)好みの問題もありますが、全国的には関西風が広がっているようです。最初に桜餅が作られたのは長命寺の方で、元々関西の道明寺は、椿の葉で巻かれていたことから“椿餅”と呼ばれていたそうです。

椿餅の歴史は桜餅よりも古く、平安貴族が食していたとも言われています。(https://www.5w1h.site/foods/803/)桜餅に使われるのは、伊豆大島を中心に採れるオオシマザクラの葉です。花見をするソメイヨシノではありません。オオシマザクラの若葉は他のものに比べて形が良く、毛がありません。桜餅といえば独特な香りで知られますが、これは桜葉に含まれる成分「クマリン」によるものです。他の品種よりも、クマリン含有量が多いとされるオオシマザクラの葉です。塩漬けするとその香りが出て、桜餅の風味を演出します。「 葉は食べる?食べない?」という議論もあります。関東の「長命寺桜もち」では、葉を外してから食べるのをすすめています。桜葉に含まれるクマリンには、経口摂取による肝臓毒性があるため、大量摂取はNGだそうです。桜餅の葉の主な役目は、香り付けや餅の乾燥を防ぐことですから、基本的には、葉の食べ方について決まりはありません。どちらかというと外して食べたほうが良く、特に一度にたくさん食べる場合は葉を除くようにした方がよい、ということになります。桜の花の塩漬けはアンパンに入れたり、桜湯にすることもありますが、葉の方はとくにおいしいわけでもないので、無理にたべなくてもよいでしょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |