ニケーア公会議と三位一体の確立

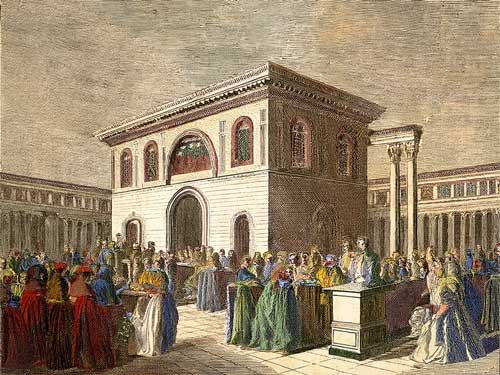

西暦325年、ローマ帝国の都市ニケーア(現在のトルコ・イズニク)において、キリスト教史上初の「公会議(全世界規模の教会会議)」が開催されました。これは、コンスタンティヌス大帝の招集によるもので、帝国全土から300名を超える司教が集まりました。この会議は、単に神学的な論争を解決する場にとどまらず、ローマ帝国とキリスト教との関係を大きく変え、後世に決定的な影響を与える歴史的出来事となりました。

当時のキリスト教は、すでに帝国内に広く普及していましたが、その教義には統一性が欠けていました。特に深刻だったのが「イエス・キリストの本性」をめぐる論争です。アレクサンドリアの司祭アリウスは、「キリストは神の被造物であり、父なる神と同等ではない」と唱えました。これがいわゆる「アリウス派」と呼ばれる立場です。彼の主張は、キリストの神性を相対化し、人間に近づける一方で、父なる神の絶対性を強調するもので、多くの支持を集めました。一方、アタナシウスら正統派(のちの三位一体論者)は、「キリストは父なる神と同質(ホモウシオス)であり、永遠の存在である」と主張しました。この対立は単なる神学的議論を超え、帝国の宗教的統一を脅かす重大問題と化していました。こうした混乱を収拾するため、コンスタンティヌス大帝は自らの権威をもって会議を招集しました。

会議では激しい論争が展開されましたが、最終的にはアリウス派の主張は退けられ、アタナシウス派の「同質説」が採択されました。その成果が「ニケーア信条」と呼ばれる文書です。この信条において、キリストは「父と同質である」と明記され、父・子・聖霊の三者が一体である「三位一体」の教義が正統とされました。これは、のちのキリスト教神学の根幹をなす大原則となり、現代に至るまでカトリック、正教会、プロテスタントの共通基盤となっています。ニケーア公会議の意義は、神学的統一にとどまりません。コンスタンティヌス大帝にとって、帝国の安定には宗教の一致が不可欠でした。キリスト教を国家の統合要素とするために、彼は教義の一本化を強力に推し進めたのです。このことは、以後のヨーロッパ史における「皇帝と教会の関係」を方向づける先例となりました。ただし、アリウス派が完全に消滅したわけではなく、むしろゲルマン民族の間で広く受け入れられました。そのため、しばらくの間、三位一体派とアリウス派の対立は続き、帝国内でも政治抗争と絡みながら複雑な展開を見せました。

ニケーア公会議の決定は、信仰告白の形式を整えることで、キリスト教徒に共通のアイデンティティを与えました。これは宗教共同体を越え、文化的・社会的結束をもたらしました。また、帝国の力によって教義が決定されたことは、宗教的真理の問題が政治的決断に左右されるという新たな現実を生み出しました。これ以後、宗教会議は繰り返し開催され、国家と教会が相互に影響し合う歴史が始まったのです。

日本はキリスト教国ではないので、三位一体には正確な理解が乏しく、同音異義語のせいもあって三身一体とか、三味一体などと言われることもあります。ぜひ理解だけはしておきたいですね。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |