その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

宗教の定義新着!!

宗教の起源を研究する上で、宗教とは何か、つまり宗教の定義が必要になります。ヒトの進化の過程でいつから宗教が始まったのかを決めるのは相当困難なようです。現在、いろいろ議論になっているのはネアンデルタール人やデニソワ人などの「旧人」とホモ・サピエンスのような「新人」の境界が言語や社会形成、宗教などの発生と関係があると考えられているそうです。新人になって、自分以外の死を認識し、埋葬のような行為をすると考・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宗教の起源

宗教がいつからはじまったのか、という疑問はいろいろな人が回答をしています。まずシンプルなのが宗教者からの回答です。神様が世界と人間と創造されたのですから、その瞬間から、と言うことになります。それは神のみぞ知ることなので、そもそも問うことがナンセンスなのです。起源を問うという考えは、進化論を前提としなければなりませんし、進化論は反キリスト教的思想なので、以前は異端でしたし、今も反対する人もいます。学・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

不立文字と宗教の歴史

宗教は言語に深い相互関係があることは明確ですが、一方で、その関係を離脱しようという思想もあります。禅宗では「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」といい、経典の言葉から離れて、ひたすら坐禅することによって釈尊の悟りを直接体験する、という禅の根本を示す表現として知られています。いわば言語によらず、実体験により悟るという考えです。体験による悟りは禅宗だけでなく、また座禅だけでなく、いろいろな修行があ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

終戦記念日とお盆

8月15日は太平洋戦争の終戦記念日です。日本では天皇陛下の玉音放送がこの日にあった、ということで、国民が敗戦を知り日本軍がこの日をもって戦闘を停止したので、この日を「終戦記念日」としています。それは日本の自由なので、それでよいのですが、細かい過程をいえば、ポツダム宣言の受諾が8月10日で、降伏文書への署名は9月2日です。「戦勝国」であるアメリカからすれば、9月2日が「戦勝記念日」ということになりま・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ポツダム宣言

ポツダム宣言とは、1945年7月26日にアメリカ大統領、イギリス首相、中華民国主席の名で日本に対して出された、13か条からなる宣言です。正式には日本への降伏要求の最終宣言と言います。 ポツダムとはドイツのベルリン近郊にある町の名前です。ドイツ降伏後、米英ソ3国の首脳がこの町に集まり、第二次世界大戦の戦後処理について話し合いが持たれました。その中で日本と戦争状態にあった主要三国であるアメリカ・イギリ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本史と世界史

言語起源論のところでご説明した相対論と普遍論ですが、研究方法の深化と一般化とも根底の思想は同じです。言語研究に個別言語研究と一般言語研究があるように、歴史も個別の歴史学と一般的歴史学があります。日本史は前者、世界史が後者ということができます。しかし、現代の日本史はやや不思議な教育をしています。誰もが「いい国作る鎌倉幕府」のような年号覚えをします。いわば「常識化」していますが、これは西暦年号で、明ら・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

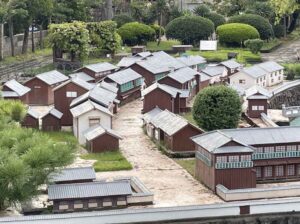

大坂城炎上と歴史

旧暦慶応4年1月18日(1868年2月2日) 大坂城は炎上しました。戊辰戦争の時、旧幕府軍から新政府軍への大坂城の引き渡しの最中に出火したとされています。今では新暦の方が採用されて解説も2月2日としていることがほとんどですが、本当は旧暦で表示するべきでしょう。1583年(天正11年)から1598年(慶長3年)にかけて豊臣秀吉が築いた大坂城(豊臣大坂城)の遺構は、現在ほとんど埋没しています。現在地表・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

旧暦睦月三日

この日はめでたい正月の内のせいか、天皇の即位がいくつか行われています。仁徳天皇1年(313年) 第16代天皇仁徳天皇が即位されました。仁徳天皇は大阪府堺市にある天皇陵で有名です。即位元年に難波高津宮に都を移しました。即位4年、人家の竈(かまど)から炊煙が立ち上っていないことに気づいて3年間租税を免除したという逸話も有名です。そしてその間は倹約のために宮殿の屋根の茅さえ葺き替えなかったという逸話が記・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

旧暦大晦日と恵方

旧暦の大晦日は2024年2月9日になります。昨年の閏月で1カ月遅れた旧暦ではようやく年が終わります。新暦では12月31日ですから、そう思いがちですが、旧暦では31日はなく30日が毎月の晦日(みそか)であり、師走30日が大晦日となります。みそかとは三十日のことですから、言葉と合っています。 大晦日は歳神様(としがみさま)(または歳徳様(としとくさま))への信仰に基づく儀礼から生じとされています。歳徳・・・

ロカビリー

1958年(昭和33年)2月8日東宝が東京・有楽町の日本劇場で第1回日劇ウェスタンカーニバルを開催したことを記念して、この日がロカビリーの日となっています。初日だけで9,500人、1週間で45,000人となり、ドーム球場や日本武道館となどの大きなハコモノが存在しない当時としては異例の記録でした。もっともロカビリーといってももう知らない人の方が多いかもしれません。ロカビリー(rockabilly)と・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

北方領土と日露和親条約

1981年日本政府が北方領土の返還運動の推進と、国民の関心と理解を深めることを目的に「北方領土の日」を閣議決定にて制定しました。北方領土とは現在ロシア連邦が実効支配している国後島・択捉島・歯舞諸島・色丹島の4島を指します。記念日の日付は日本(江戸幕府)とロシア(帝政ロシア)で最初に国境の取り決めを行った、1855年(安政元年)の「日露和親条約」の締結日(新暦)に由来する、としていますが、安政元年(・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

源氏物語

紫式部の「源氏物語」のことではなく、鎌倉時代を作った源氏の話です。源氏についてはあまり知られていませんが、源氏とは嵯峨天皇以降、臣籍へと降下し「源(みなもと)」の本姓を受けた皇子や皇孫の氏族のことです。 2024年2月6日は旧暦12月27日ですが, 延喜20年(921年)のこの日、 醍醐天皇の皇子・高明親王が臣籍に下り源姓を賜ったのが醍醐源氏の始まりとされています。嵯峨天皇から分かれた嵯峨源氏や清・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

延喜式と紫式部

2024年2月5日は旧暦12月26日です。延長5年(928年) 右大臣藤原忠平が延喜式を奏進しました。藤原忠平は延喜の治と呼ばれる政治改革を行いました。宇多天皇、醍醐天皇につかえ、朱雀天皇の時に摂政、次いで関白に任じられ、村上天皇の初期まで長く政権の座にありました。宇多天皇の時代は寛平の治と呼ばれ、摂関を置かずに天皇が親政をし、藤原時平と菅原道真らが政治を主導した時代です。寛平9年(897年)に宇・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

テレビの日

1953年(昭和28年)2月1日午後2時、東京・内幸町にあった東京放送会館のスタジオから「JOAK-TV、こちらはNHK東京テレビジョンであります」の第一声が放送されたことを記念して、テレビ放送記念日が制定されたそうです。当時、都内7ヵ所で一般公開され、開局祝賀会の模様や舞台劇の中継、ニュース、映画などが放送されました。当時のNHKにあったカメラはスタジオ系カメラ3台、中継用カメラ2台だけだったそ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

平将門の乱

令和6年1月25日は旧暦12月15日です。天慶2年(949年)12月15日 平将門が上野国衙を倒し国府の印と府庫の鍵を掠奪し上野・下野を制圧。京都の朝廷 朱雀天皇に対抗して八幡大菩薩と菅原道真のお告げで「新皇」と称します。これで朝敵となったわけです。この平将門の乱は大河ドラマ(風と雲と虹と(1976年))で取り上げられた事で好意をもって広く受け入れられ、『帝都物語(1987年)』など小説や舞台の題・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

吉原移転

明暦2年(1657年)12月24日 、江戸幕府は日本橋葭町(よしちょう)の葭原(吉原)遊廓の浅草千束への移転を命令しました。葭町は芳町となり、現在は日本橋人形町となっています。芳町を含む現在の日本橋人形町周辺はかつて「元吉原」と呼ばれる遊里が繁栄を極めていました。しかし、江戸市域の拡大や1657年の明暦の大火により、浅草への遊郭移転(新吉原)がなされ、その後芳町には中村座をはじめ歌舞伎の芝居小屋も・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日蘭和親条約

安政2年(1856年)12月23日、江戸幕府とオランダは和親条約を締結しました。それ以前の幕府の鎖国体制においては、日本と李氏朝鮮及び琉球王国との関係は通信とされ、貿易が行われたのみならず国交がありました。しかし、オランダと中国との関係は通商とされ、貿易は行われたものの国交はなかったのです。オランダ商館が平戸から、現在の長崎市の出島へ移されて以降、オランダ人の行動範囲は出島に限定されてきました。し・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

旧暦から新暦へ

12月4日は「カレンダーの日」です。明治5年の太政官布告で太陽暦が採用されることとなり、明治5年12月3日(旧暦)が1873年(明治6年)年1月1日(新暦)とされました。この改暦により、日本は太陽暦を採用している諸外国と外交上の足並みを揃えられることになったということです。西洋文化を取り入れたい明治政府にとって外国と条約を結んだり、会合の約束をする時に暦が違うのは不便でした。 日本は長い間、月を基・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

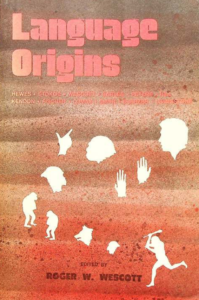

Language Origins

ストーキー編集の言語起源論 Language Origins ストキー他の共著による言語起源論。アメリカ手話学会ではほとんど無視されてきたが、現代の視点から見ると慧眼である論文が掲載されている