立春

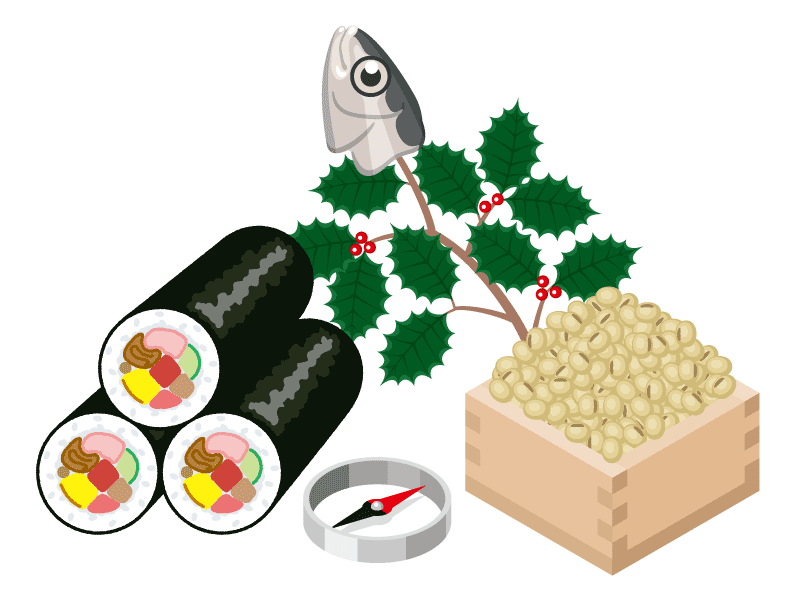

今年は2月3日が二十四節気の1つ、立春になります。前日が節分、つまり節気の分かれ目ということです。節分と立春は時々混同されますが、別の日です。節分や立春の日の決まり方には一定のルールがあります。2021年から2057年までの節分は、西暦年を4で割って余りが1の場合は2月2日、それ以外は2月3日になります。そして立春は節分の翌日になるルールです。2025年は「2025年÷4=506余り1」なので2月2日、立春は翌日の2月3日ということです。日本には立春、立夏、立秋、立冬があります。したがって、節分も本来は年4回あります。しかし、現代では、節分でさまざまな行事が行われるのは春だけで、立春の1日前の節分だけをさすようになっています。本来は立夏、立秋、立冬の前日が節分です。二十四節気に基づいて1年を考えると、立春は1年の始まり、今でいう元日に相当します。そして、その前日である節分は大みそかにあたります。そのため、他の節分の行事は廃れていますが、立春の前の日の節分は年越しという意味も含めて、今でも様々な行事が行われています。節分の行事として有名なのは「豆まき」。最近では「恵方巻」も有名になりました。なんとなくコンビニなどの商業戦略に踊らされている雰囲気ですが、大阪天満宮の恵方巻が起源で、テレビで紹介されてから一気に広がりました。どうやら海苔屋さんや寿司屋さんが乗ってきたのが始まりだったようです。最近は韓国のり巻も出てきて、訳がわからなくなっています。節分の行事としては、鰯(イワシ)の頭を柊(ヒイラギ)に刺し玄関先に立てたり、焼いた鰯を食べたりということも行われています。「鰯の頭も信心から」という諺もここから来ています。本来は、鰯の頭のように他人からみれば取るに足らないものでも、それを信じる人にとっては大切なもので、信心次第では不思議な力を持つ。という肯定的な意味ですが、つまらないものを頑なに信じこんでいる人に対して、揶揄する時に使われることの方が多いようです。節分には新しい季節(歳)を迎えるにあたり、前日に邪気や厄を祓うための様々な風習がありました。豆まきも病気や邪気を鬼に見立て、家から追い出すことで、病気や邪気を祓うといった意味で行われています。「柊鰯(ひいらぎいわし)」は鋭い棘を持つ柊の小枝と、焼いた「鰯の頭」を玄関や門の外に飾るのですが、「鰯の頭」には諸説があります。1つは「鰯の頭を焼いた時の匂いが強く、その臭気や煙を嫌がるから」という説。2つ目は「鬼が鰯の頭を焼いた臭いにつられてやってくるので、その際に柊の枝の先で目をつく」という説です。おもしろい言い伝えなので、伝承していきたいものですね。立春は1年の始まりなので、心静かに新年を迎えるようにします。そこが元旦とはちがいます。節分のような多様な行事はないようです。立春は1年の始まりですから、この日を起算として考える日がいくつかあります。代表的なところでは、八十八夜や二百十日・二百二十日は立春を起算日としています。立春から季節としての春が始まり、春分が本格的な春、ということになります。そろそろいろいろな花も咲き始めます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |