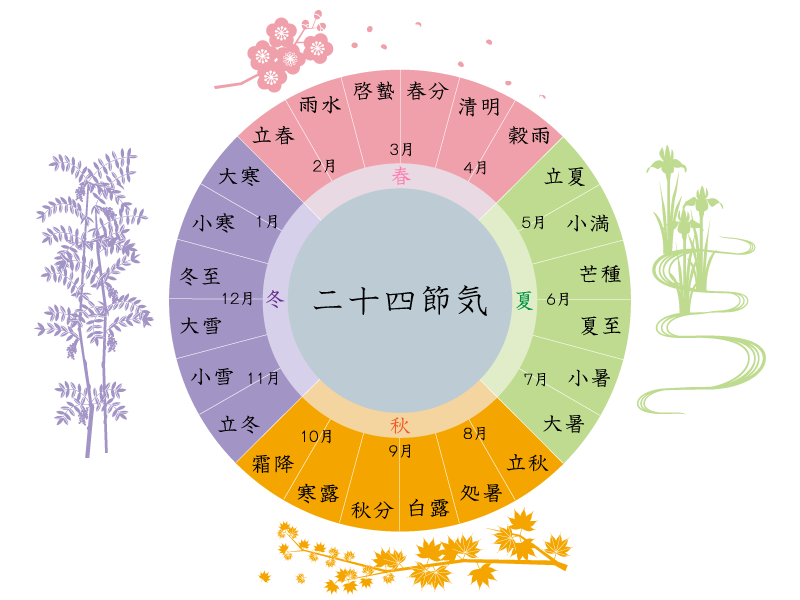

二十四節気の春分

二十四節気では春分の前が啓蟄、後が清明となります。15日で一節気、それが24あるので、360日となりますが、5日ほど足りなくなるので、足りない日を、閏(うるう)で調整して用いています。二十四節気は1月節(1月のはじめ)、1月中(1月の中心)などといったかたちで、12の月の「節」「中」が定められました。 そして12の月の中の日を含まない月が、閏月として扱われました。旧暦の1月(ひとつき)は29日の月と30日の月が交互にきます。すると1年は354日となり、11日足りません。そこで3年に1度閏月を入れて13月の歳を作ります。それが閏月です。すると384日となり、19日過剰になります。つまり閏月の入った年は19日新暦より遅いことになります。どの月に閏を入れるか、という計算も必要になります。1月は月の満ち欠けであり、季節は太陽の運行ですから、そのギャップが常にでてきます。そうした複雑な計算をしながら、旧暦の暦を作成し、それに季節感である二十四節気や七十二候と雑節を組み合わせた暦が旧暦です。その旧暦に合わせて行事が行われてきたのが、日本の伝統です。新暦では時の流れを知るには便利ですが、自然の流れを知るには旧暦の方が役立ちます。春分の七十二候は以下です。

初候:雀始巣(すずめはじめてすくう)

雀が巣を作り始める頃。雀が青空に下を飛び回り、枯れ草を集めて巣作りを始める頃です。雀は人家の軒下や瓦屋根の隙間などに巣をつくる身近な存在の小鳥です。俳句や民話、童謡にも用いられ、日本人にとって古くから身近な存在である雀ですが、最近では生息数が少なく、貴重な存在になってきています。芽生えた若草や木の芽、葉などが地面を歩く雀の姿が隠れるほどのびたことを「雀隠れ」といいます。俳句の春の季語として使われる言葉で、時間の流れによる草木の成長を表現しています。

次候:桜始開(さくらはじめてひらく)

全国各地から桜の開花が聞こえてくる頃。日本人は桜が大好きで、花といえば桜です。天気予報も桜の開花を予想したりしています。各地で桜まつりが開かれるため、関係者は気にかけています。

末候:雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)

春の訪れとともに、恵みの雨を呼ぶ雷が遠くの空で鳴りはじめる頃。季節の変わり目であり大気が不安定であることから、雪や雹を降らせることもあります。桜の盛りが終えると、寒冷前線の通過により雷が起きやすくなります。春に鳴る雷のことを特別に春雷と呼びます。春雷は夏の雷と違い短く鳴るのが特徴で、春雷は田植え前の恵みの雨を呼ぶ兆しとされています。春分には土筆(つくし)が出てきます。田畑や川の土手に群生します。土筆の花言葉は「向上心」であり、真っ直ぐ上に伸びている姿からも前向きさが伝わってきます。この時期には帆立貝も市場に出回ってきます。貝殻が開いた状態の時に、一方の殻が船でもう一方が帆に見える事が名前の由来です。身が厚くなりタンパク質が増え、旨みが濃くなっているのが今の時期です。また桜餅もでてきます。桜餅は餡の入ったお餅を塩漬けされた桜の葉で包んだものです。関東風と関西風では違いがあります。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |