革命と記憶の交差点─フランス「国民祭」に秘められた光と影

毎年7月14日、フランス全土では「Fête nationale(国民祭)」と呼ばれる国家の祝日が盛大に祝われます。華やかな軍事パレードや、エッフェル塔を背景にした大規模な花火。フランスの自由・平等・友愛の理念を象徴するこの祝祭日は、1789年のバスティーユ襲撃を起点としています。

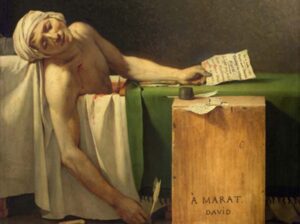

このバスティーユ襲撃事件こそ、フランス革命の火蓋が切って落とされた瞬間でした。1789年7月14日、パリ市民は、国王ルイ16世の専制と、貴族・聖職者による特権支配に対する怒りを爆発させ、政治犯が収監されていたバスティーユ牢獄を襲撃しました。牢獄の実態は既に形骸化していたとはいえ、市民にとっては「王権の象徴」を打ち砕く行為に他なりませんでした。この日を境に、フランスは旧体制(アンシャン・レジーム)を捨て、新たな民主主義の礎を築く時代へと歩み始めます。革命の理念「自由・平等・友愛」は、19世紀以降、世界の民主運動にも多大な影響を与え、今日のフランスにおいても建国の精神として尊重されています。こうした由緒を背景に、1880年には7月14日が正式に「国民祭」として制定されました。軍事パレードは、共和国の守り手である軍隊の象徴とされ、市民との一体感を醸し出します。共和国の誕生を寿ぐこの祝祭は、単なる歴史の記念日ではなく、国家と国民の絆を再確認する日でもあるのです。

しかし、この「国民のための祝日」がすべての人にとって等しく開かれたものであるかどうかには、疑問の余地もあります。その象徴的な出来事が、1953年7月14日に起こった、いわゆる「フランス・パリにおける大虐殺事件」です。この年、アルジェリア独立運動が激化する中、パリでの国民祭に参加しようとした多くのアルジェリア系移民たちが警察の暴力にさらされ、死傷者が出るという悲劇が発生しました。共和国の理想である「自由・平等・友愛」が唱えられるその日に、かつての植民地出身者たちは、その理念から排除されるという現実を突きつけられたのです。この事件は、革命が築いた共和国の理念が、必ずしもすべての人々に平等に適用されているわけではないことを如実に物語っています。1789年のバスティーユ襲撃に見られた民衆の正義と怒りは、時を経て1953年には国家による抑圧の影として現れました。

バスティーユ襲撃は、権力に抗する市民の力と理想の象徴でした。一方、1953年の事件は、共和国が内包する矛盾と限界を露呈した瞬間でもあります。まさに「国民祭」は、フランスという国家が歩んできた光と影の歴史を同時に映し出す鏡のような存在なのです。

今日でも、フランス社会は多様な民族と文化の共存という課題を抱えています。移民やマイノリティの社会的包摂、歴史的な責任の認識、そして共和国の理想を現実にどう実装するか。7月14日は、これらの課題に向き合う日としての意義を再確認すべき機会でしょう。革命の理念は、静かに問いかけています。「あなたの自由と平等は、誰かの犠牲の上に成り立っています」。日本には革命の歴史はありませんが、革命を叫ぶ人はいます。フランスの例は参考になります。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |