冬至

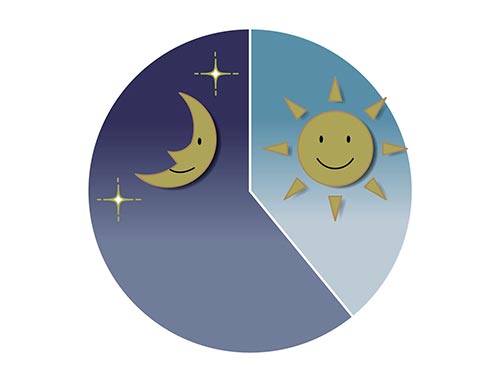

冬至という言葉には、季節の歯車がゆっくりと転換する音が潜んでいます。一年で最も昼が短く、夜が長い日。太陽の力が一年でいちばん弱まる瞬間と言われるこの節気は、なぜか同時に「復活」の気配もまとっています。光が極点までしぼんだその先に、かすかな再生の兆しが芽をのぞかせる──冬至は、暦のなかでもとりわけ象徴性の強い日です。

冬至の本質を捉えるには、まず天文学の視点が役立ちます。地球の公転軌道における太陽高度が最も低くなり、影が長く伸びる。寒さが骨身にしみるのは自然の理ですが、それ以上に、人はこの「光の最小値」を特別視してきました。光が減るという事実は、生活の苦しさを意味すると同時に、自然のリズムがここで折り返すことを示しています。まるで季節が静かに深呼吸して、次の拍へと向かうようです。この「折り返し」の感覚こそ、冬至の神秘性の源でした。古代中国の暦思想では、冬至は陰の気が極まり、陽が生まれる瞬間とされました。闇の底から陽が芽生える、いわば新年の“胎動”のような位置づけです。日本でも陰陽道の影響を受け、冬至は“死と再生”をつかさどる節気として尊ばれました。冬至は暗さの象徴ではなく、むしろ希望の始点として理解されたのです。

民俗行事の世界をのぞくと、こうした思想が生活に溶けこんでいたことがよく分かります。代表的なのはゆず湯と南瓜です。ゆず湯には、邪気を祓い疫病を遠ざけるという願いが込められ、薬効を期待するだけでなく、香りと温かさによって体の芯を整える役割がありました。南瓜は保存性の高さから冬の栄養源として重宝され、「冬至に南瓜を食べれば風邪をひかない」という言い伝えが定着していきます。太陽が弱る日だからこそ、人は生活の側から太陽に力をつなぎ止めようとしたのかもしれません。

歴史の長い冬至祭は世界各地に存在します。ヨーロッパでは冬至の火祭りがクリスマス文化の源流となり、北方では太陽が帰ってくる日として盛大に祝われました。太陽が欠けていくと不安になり、戻ると喜ぶ──これは理屈というより、本能に近いものでしょう。人は光の動きに寄り添いながら暮らしてきた生き物であり、冬至はその感性を最も鋭く映し出す鏡なのです。

現代生活では冬至は暦の一語として過ぎてしまいがちです。しかし、街灯が早々に灯り、夕方の影が地面に長く伸び、空気が水晶のように冷えてくるその変化に気づく時、私たちは確かに季節の折り返し点に立っています。太陽の位置が低くなるだけで、世界の輪郭がわずかに変わり、時間の流れが静かに深まる。冬至はそんな“光の呼吸”を肌で感じるための節目でもあります。光が少ない季節は、内省に向くとも言われます。自然の光量が減ると、人は自分の内側の光を確かめようとする。冬至は一年のしめくくりと新年の予兆が重なる不思議な瞬間です。再生の種はもっとも暗い場所から芽を出すもの。冬至の物語は、そのことを静かに思い出させてくれます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | |||||