その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

建国記念日新着!!

よく外国人から日本の文化の特殊性が指摘されますが、建国記念日もその1つです。世界中のどこの国でも建国(独立)記念日はその国最大の祝日で、国挙げてのお祭りになります。ところが日本の建国記念日は意外に地味です。中には反対する人さえいます。外国でも建国記念日に反対する人はいますが、それは内戦などによって、排除された反政府勢力です。とくに民族が異なる場合には、反対する気持ちもわからないではありません。もし・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

社会党再統一

1955年8月31日に日本社会党は左派と右派に分かれていたのが再統一されました。労働運動・平和運動を基盤に一定の勢力を保ちつつ、自由民主党政権と対抗する野党第一党として存在感を示しました。しかし、内部にはもともと左右のイデオロギー的対立が存在しており、現実路線を模索する右派と、革命的社会主義に近い左派の溝は埋まりきっていませんでした。このイデオロギー対立が噴出するかたちで、1959年には右派の一部・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

香港の占領から返還までの歩み

1945年8月30日、香港は日本軍の降伏により再びイギリスの統治下に戻りました。この日、イギリス海軍のシリウス号がヴィクトリア・ハーバーに入港し、直後に日本軍の降伏式が行われ、香港は再びイギリス植民地としての統治体制に復帰します。この出来事は、香港の20世紀史における大きな転機であり、ここから1997年の中国返還、そして今日の「一国二制度」下における政治的な揺れ動きに至るまでの複雑な歴史が始まった・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本初のテレビCM放映

1952年8月29日、日本で初めてのテレビコマーシャル(CM)が放映されました。これは日本テレビが開局する前の公開実験放送で流されたもので、記念すべき「日本初」のCMは、服部時計店(セイコー)によるものでした。時計の秒針が時を刻むシンプルな映像に「精工舎の時計をどうぞ」とナレーションが入る、きわめて簡素なものではありましたが、これが後のテレビ広告文化の幕開けとなります。 1952年は、ちょうどサン・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

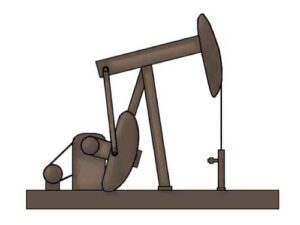

世界初の油井が稼働

1859年8月27日、アメリカ・ペンシルベニア州タイタスビルという静かな田舎町にて、人類史上初めて、石油を意図的に地中から汲み上げる「油井(ゆせい)」が稼働しました。この出来事は、後の世界経済と文明の転換点となる産業の幕開けを告げたものでした。発明者の名はエドウィン・L・ドレーク。彼の挑戦と成功は、「石油時代」の扉を開いた歴史的な瞬間として今も語り継がれています。 19世紀半ば、それまで照明や潤滑・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

マンジケルトの戦い ― 東ローマ帝国衰退の転機

中東の歴史は日本から遠いこともあって、ほとんど学びません。しかし現代にもつながる側面が多いので、関心をもっていただきたいです。1071年8月26日、現在のトルコ東部で行われた「マンジケルトの戦い」は、中世の地中海世界と中東の勢力図を一変させた歴史的事件として知られています。この戦いは、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)とセルジューク朝トルコの間で行われ、結果はローマ皇帝ロマノス4世ディオゲネスの大敗北に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ニケーア公会議と三位一体の確立

西暦325年、ローマ帝国の都市ニケーア(現在のトルコ・イズニク)において、キリスト教史上初の「公会議(全世界規模の教会会議)」が開催されました。これは、コンスタンティヌス大帝の招集によるもので、帝国全土から300名を超える司教が集まりました。この会議は、単に神学的な論争を解決する場にとどまらず、ローマ帝国とキリスト教との関係を大きく変え、後世に決定的な影響を与える歴史的出来事となりました。 当時の・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ボズワースの戦い ─ 薔薇戦争を終わらせた決定的一戦

1485年8月22日、イングランド中部レスター近郊のボズワース原野で、後世に「ボズワースの戦い」と呼ばれる歴史的戦闘が行われました。この戦いは、30年にもおよぶ王位継承争い「薔薇戦争」の最終章であり、イングランド中世史における大きな転換点でもあります。リチャード3世の敗北とヘンリー・テューダーの勝利は、テューダー朝の成立へとつながり、やがて絶対王政への道を切り開くことになるのです。 薔薇戦争は、1・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

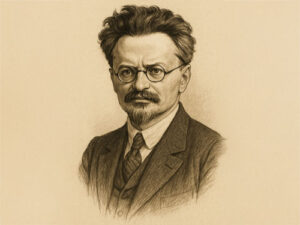

トロツキー暗殺 ─ 革命の理想と粛清の果てに

1940年8月21日、メキシコ・コヨアカンにある一軒の邸宅で、ソビエト共産主義運動の象徴的存在であったレフ・トロツキーが凶刃に倒れました。犯人はソ連の秘密警察(NKVD)に属するラモン・メルカデルという男でした。暗殺の動機は明白であり、それはソ連の独裁者ヨシフ・スターリンの粛清政策の延長線上にありました。かつての革命の同志が、祖国を追われ、亡命先で暗殺されるというこの事件は、20世紀前半の国際共産・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

奉天事件がもたらした日本の対中政策強化

20世紀初頭、日本は日清戦争と日露戦争を経て、朝鮮半島と中国東北部(満州)において、軍事・経済両面で急速に勢力を拡大していました。その渦中に起きたのが、1910年8月20日の「奉天事件(ほうてんじけん)」です。この事件は、南満州鉄道をめぐる鉄道爆破未遂事件であり、当時の日本政府による中国への影響力強化の口実ともなった重要な出来事です。 まず背景として、日本がなぜ満州に強い関心を持っていたかを理解す・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

イラン(ペルシアの末裔)の近代史

1953年8月19日、イランの首都テヘランで、後に「8月クーデター」と呼ばれる政変が発生しました。これは当時の首相モハンマド・モサッデクを追放し、国王モハンマド・レザー・パフラヴィーの権威を回復させた事件であり、イランの近代史に深い影を落とす出来事です。このクーデターにはイラン国内の保守勢力に加え、アメリカCIAとイギリス秘密情報部(MI6)が関与していたことが後に明らかになり、冷戦期の中東情勢に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

終戦後の混乱 ― 1945年8月17日の現実

1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、昭和天皇による玉音放送によって国民に終戦が告げられました。しかし、それはあくまで「政治的決断」であり、戦場の現実とは必ずしも一致していませんでした。 8月17日、全国の多くの人々は「戦争が終わった」という安堵を感じ始めていた一方で、遠隔地や戦線では依然として混乱が続き、犠牲者も出ていました。最大の要因は、停戦命令が全ての戦域に即時には伝わらなかった・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

戦後最初の犠牲

1945年8月15日正午、日本国民はラジオから流れる昭和天皇の玉音放送を通じて、ポツダム宣言受諾と戦争終結を知りました。長く続いた戦火の日々が終わったという安堵は、疲弊しきった人々にとって救いであり、同時に敗戦の痛みを伴う瞬間でもありました。 しかし、この“終戦”は必ずしも即座に戦闘の終結を意味しませんでした。通信網の寸断や情報伝達の遅延、現地部隊の判断の遅れなどにより、翌16日にも一部地域では戦・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

玉音放送

例年8月15日になると、ラジオに流れた玉音放送がテレビで流れますが、全文は以下です。 【終戦の詔書(玉音放送の原文)】 朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク 朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ 抑々帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ、皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所、曩ニ米英二國ニ宣・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

終戦前夜─ポツダム宣言受諾という決断

1945年8月14日、日本は一つの重大な決断を下しました。ポツダム宣言を正式に受諾し、連合国に対して降伏の意思を伝えるという決断です。 ポツダム宣言の主な内容は第1条〜第5条:戦争の現状認識(日本の軍国主義が世界平和を破壊したことを非難します。)日本国民がこれ以上苦しむ前に、無条件降伏をするよう警告しています。第6条:戦争継続の結果:降伏しない場合、日本には「完全な破壊」が待っていると警告していま・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

終戦前夜の空襲と、戦後半世紀を経た「謝罪」

1945年8月13日、日本がポツダム宣言を受諾し、終戦へと向かうわずか2日前のこの日、日本各地では依然として激しい空襲が続いていました。東京・新潟・大垣などの都市部が、アメリカ軍による爆撃の標的となり、多くの民間人が命を落としました。戦争終結が目前に迫る中で、なぜこのような大規模な攻撃が続いたのか。その背景には、戦略的意図や軍内部の混乱、情報の不確かさなど、複雑な事情が絡んでいました。この時期、す・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

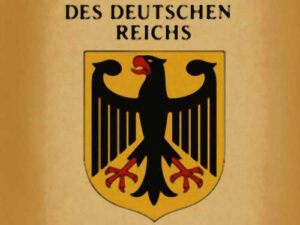

ワイマール憲法の理想と現実

1919年8月11日、ドイツ共和国は新たな憲法「ワイマール憲法(Weimarer Verfassung)」を公布しました。これは第一次世界大戦の敗戦と帝政の崩壊を経て、近代立憲主義の理想を掲げた新国家の設計図でした。舞台となったのは臨時国民議会が置かれたワイマールの地で、そこで誕生したこの憲法は、当時としては極めて先進的な民主主義体制を打ち立てる試みでした。 ワイマール憲法の最大の特徴は、「国民主・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

8月10日―歴史の分岐点に刻まれた一日

暦の上ではただの一日ですが、歴史を振り返ると、重要な節目が見えてきます。とくに1945年8月10日は、日本の敗戦が現実へと動いた日として特別な意味を持っています。長崎への原爆投下の翌日となる1945年8月10日、日本政府はポツダム宣言の受諾を正面から表明しました。「天皇の立場は保障されること」という条件付きでの受諾の意図を、米国に伝えたのです。この対応は、米国側が「天皇制の存続について含みを残す表・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

二重の衝撃 ―1945年8月9日、原爆とソ連の侵攻

1945年8月9日は第二次世界大戦末期の日本にとって決定的な二重の衝撃がもたらされた日でした。一つは午前11時02分、長崎市にプルトニウム型原子爆弾「ファットマン」が投下されたこと。もう一つはその数時間前、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄し、日本に宣戦布告したうえで、満州(中国東北部)と朝鮮半島北部への大規模侵攻を開始したという事実です。日本にとって、東と西の両方から突き刺さるような軍事的圧力が同・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ナポレオンの終焉

1815年8月8日、ナポレオン・ボナパルトはイギリスによって大西洋の孤島、セントヘレナ島へと送られました。これは単なる流刑ではなく、ヨーロッパを揺るがした英雄の最終章であり、帝国の夢の終焉を象徴する歴史的事件でした。 日本では多少誤解が広がっていますが、ナポレオンは名であり、姓はボナパルトです。1804年に皇帝となって以降、彼は「Napoléon Ier(ナポレオン1世)」と名乗りました。王族や皇・・・

- カテゴリー

- コラム Articles