戸籍法

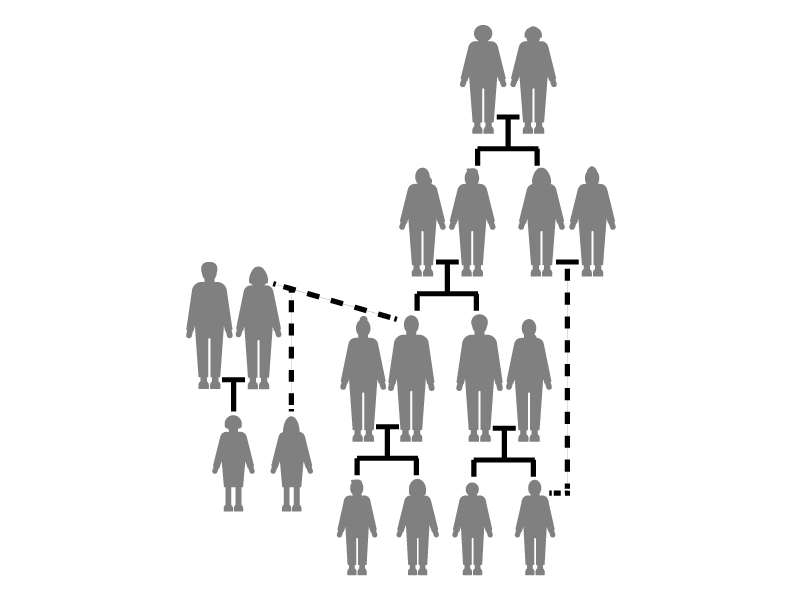

明治4年(1871)4月4日(旧暦) 戸籍法が公布されました。新暦採用は明治5年ですから、当時はまだ旧暦のことです。この戸籍はこの年の干支壬申であったことから「壬申戸籍」と呼ばれています。江戸時代の宗門人別改帳に代わり、皇族から平民まで戸を単位に集計したものです。

宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)は、江戸時代の中期に宗門人別改で宗門改帳と人別改帳が統合された民衆調査のための台帳で、現代の戸籍原簿や租税台帳に相当します。宗旨人別改帳とも呼ばれます。宗門人別改帳の筆頭者は検地帳の土地所有者と一致することになっています。日本ではこんな昔から戸籍を持っていたことに驚きです。

江戸時代、幕府はキリスト教禁止令を発布し、やがて寺請制度を確立させ、民衆がどのような宗教宗派を信仰しているかを定期的に調査するようになりました。これを宗門改と呼び、これによって作成された台帳を宗門改帳といいます。全国一律の基準で集計しており、当時の日本の総人口は3311万人と集計されています。当時の世界で人口が明確なのは日本だけでしょう。

明治6年から大正8年までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもとに算出しています。転出や転入の届けなしの移動が相当数で、地域別人口のずれが年々拡大したため、壬申戸籍は役所の戸籍簿の集計で、直接の人口調査によらず、無視できない脱漏がありました。1920年(大正9年)の第1回国勢調査まで誤差は次第に拡大しました。壬申戸籍は不備が多く、印鑑証明や地券など多くの機能を持たせて複雑となっていました。壬申戸籍は、皇族、華族、士族、卒族、地士(讃岐の郷士のみ)、旧神官、僧、尼、平民などを別個に集計しています。このとき被差別部落民は賎民解放令に基づいて平民として編入しましたが、一部地域の戸籍は新平民や元穢多や元非人など記載したそうです。一部は明治19年式戸籍や身分登記簿にも登載されました。明治5年に族称が皇族・華族・士族・平民に統合されることが決定され、明治10年ごろまでに卒族・地士・旧神官・僧・尼などの身分が全廃されました。職業も記載様式に含まれ、華族・士族はおもに禄高、平民は農工商雑、それぞれ業種を記載されえています。宗門人別の性質を残すため、1885年(明治18年)に廃止されるまで寺、氏神の記載もありました。かなり詳細な記録であり、歴史的な考察をする上では貴重な資料となります。

こうした記録の起源はかなり古いのですが、近代的な記録となったのは安土桃山時代に豊臣秀吉によって兵農分離が行われ、領主は城下町に置かれることとなり、そのため所領を詳しく調査する必要が出てきたためと考えられます。特に夫役に関して、負担可能な者を調査する名目の人別改が行われるようになり、これによって作成された台帳を人別改帳といいます。これには年齢や家族構成が記述され、他にも家畜の所有数を調べる人畜改などがあり、これら人別改は必要に応じて不定期に行われていました。そして宗門人別改帳は戸籍原簿や租税台帳の側面を強く持つようになっていきました。戸籍は個人情報であり、アイデンティティを保証するものもあります。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |