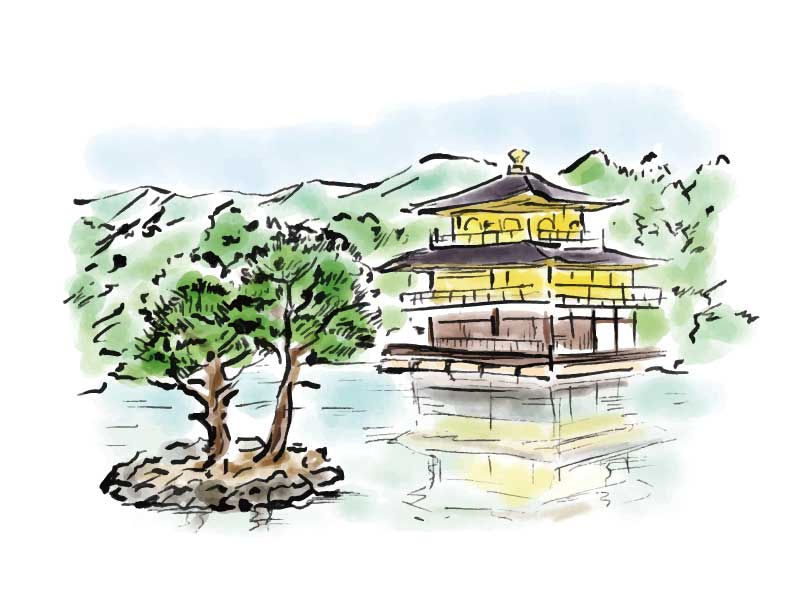

金閣寺

応永4年(1397)4月16日(旧暦) 金閣寺の上棟式が行われました。金閣寺として知られていますが、正式には鹿苑寺(ろくおんじ)といい、禅宗の一派である臨済宗相国寺派の塔頭(たっちゅう)の1つで、舎利殿(しゃりでん)です。舎利殿というのは、お釈迦様のご遺骨(舎利)を安置する建物です。

元は鎌倉時代の公卿、西園寺公経の別荘を室町幕府三代将軍の足利義満が譲り受け、山荘北山殿を造ったのが始まりとされています。金閣を中心とした庭園・建築は極楽浄土をこの世にあらわしたと言われ、有名な一休禅師の父である後小松天皇を招いたり、中国との貿易を盛んにして文化の発展に貢献した舞台で、この時代の文化を特に北山文化といいます。義満の死後、遺言によりお寺となり、夢窓国師を開山とし、義満の法号鹿苑院殿から二字をとって鹿苑寺と名づけられました。(https://www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/about/)

金閣寺というと、そのきらびやかな建物にしか関心をもたれないのですが、足利義満が描いた極楽浄土の世界を具現化したものなのです。臨済宗は、正法とされるお釈迦さまの正しい教えを受け継ぎ、宗祖臨済禅師をはじめ、禅を日本に伝来された祖師方、そして日本臨済禅中興の祖・白隠禅師から今日にいたるまで、師から弟子へ連綿と伝法された一流の正法を教えとしています。そして本来備わる純粋な人間性を、坐禅を通して自覚し悟ることを宗旨とする宗派です。宗祖である臨済禅師の言葉に「赤肉団上に一無位の真人あり。常に汝等諸人の面門より出入す。未だ証拠せざる者は、看よ看よ」というのがあります。我々に本来備わる、この一無位の真人を自覚することがまさに臨済宗の宗旨なのです。

金閣寺、銀閣寺がともに相国寺の塔頭寺院であることは、あまり一般に知られていないのではないでしょうか。相国寺は室町幕府三代将軍 足利義満により創建され、金閣寺もほぼ時を同じくして義満により創建されました。銀閣寺はその後年、同じく室町幕府八代将軍である足利義政により創建されています。足利歴代将軍が創建した禅宗寺院として、本山である相国寺の塔頭寺院となり今に至っています。総本山である相国寺の「相国」とは国をたすける、治めるという意味です。中国からきた名称ですが日本でも左大臣の位を相国と呼んでいました。相国寺を創建した義満は左大臣であり、相国であることから、義満のお寺は相国寺と名付けられました。また義満の時代は中国では明の時代でしたが、このとき、中国の開封に大相国寺という中国における五山制度の始まりのお寺がありました。この大相国寺の寺号を頂いて「相国寺」と名付けられたのです。

相国寺は金閣寺や銀閣寺とは少し離れた、御所の近くにあります。相国寺の正式名称は萬年山相國承天禅寺といいます。足利義満により創建されましたが、幾度も焼失と復興の歴史を繰り返しましたが、現存する法堂は日本最古の法堂建築として一六〇五年に再建された物を今に伝えています。金閣寺の放火事件は、1950年(昭和25年)7月2日未明に起こりました。本事件を題材とした三島由紀夫『金閣寺』はよく知られています。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |