夏の入り口

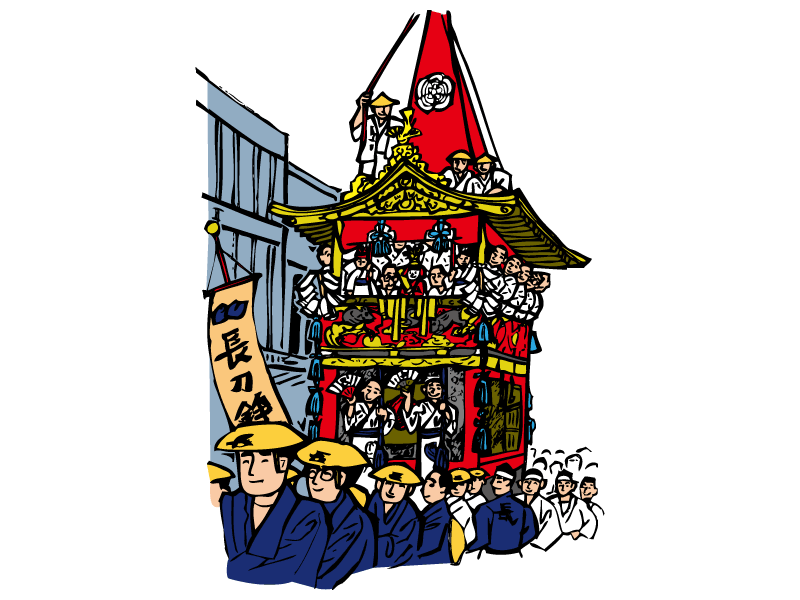

7月も二週目に入り、夏の気配が日増しに強まってまいりました。昨日から小暑(しょうしょ)に入り、「暑さが少しずつ始まってくる」時期で、自然界でも、季節の移ろいがはっきりと見えてくるのがこの頃です。文化的にも、この日をはさむ頃には多くの地域で夏祭りや伝統行事が始まります。京都の祇園祭では、鉾町の準備が本格化し、町には笛や太鼓の音が響き始めます。祇園祭は7月1日の吉符入りからスタートしますが、7月8日は「長刀鉾(なぎなたほこ)」の曳初めに先立ち、鉾町が祇園祭の空気につつまれる頃でもあります。歴史の重みと人々の手仕事が重なりあう、季節の深まりを感じさせる時期です。祇園祭の期間中(7月1日~31日)、胡瓜を食べることを慎む(禁忌とする)風習があります。特に、八坂神社やその氏子地域に住む人々にこの風習が見られます。その理由は、胡瓜を輪切りにしたときの断面が、八坂神社のご神紋である「祇園紋」(五瓜に唐花、または五三桐紋)に似ているとされるためです。胡瓜の切り口には、中央の種を囲むように五角形または六角形のような形が現れることがあります。これが「神紋を切る=神様を切る」「体内に取り込む=不敬にあたる」と考えられてきたのです。このため、祇園祭の準備や本番に関わる氏子たちは、祭期間中に胡瓜を食べることを控えるのが習わしとなっています。この禁忌は現在では厳格に守られているわけではありませんが、祭礼に関わる家や神職、古くからの氏子家庭では今も大切にされています。子どもたちにとっては、「お祭りの間だけは胡瓜を我慢する」といった形で、祭りへの参加意識や信仰のけじめを学ぶ機会にもなっています。

この時期、奈良の東大寺などでは「施水法要」といった涼を呼ぶ水の儀式が行われることもあります。東大寺の水御堂で涅槃会に先立つ施水法要が行われ、僧や参拝者が「水」を手向けながら祈る姿は、夏の涼と清浄を求める日本人の心情を映しています。

一方、世界史に目を転じると、7月8日には意外にも技術や文明の進歩を象徴する出来事が刻まれています。1889年のこの日、フランスの象徴とも言えるエッフェル塔が一般公開されました。当時としては革新的な建築技術と、美しさを兼ね備えたその姿は、パリだけでなく世界中に衝撃を与えました。また1947年には、アメリカでNASAの前身となるNACA(航空諮問委員会)が設立され、人類が空を超え、宇宙へと進出する時代の幕開けを迎えたのもこの日です。

つまり、7月8日は自然界では「夏の訪れ」、文化の面では「祭りや行事の胎動」、世界史においては「未来への技術的飛躍」の日ともいえるのです。

こうしてみると、7月8日は、実はさまざまな時間軸の交差点なのだと感じさせられます。自然の命の声に耳を傾けること。地域の祭りの支度を手伝うこと。あるいは、技術や歴史に思いを馳せること。それらはすべて、この日をただ通り過ぎるだけでなく、自分自身の中に取り込むためのきっかけとなるはずです。どれを選択するかは自由ですが、1つだけでも楽しみましょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |