嘉祥の日─旧暦6月16日に込められた「厄除と招福」の和のこころ

私たちが日々見ている暦の裏側には、現代ではあまり知られていない古い行事や風習が数多く刻まれています。そのひとつが、旧暦6月16日に行われていた「嘉祥(かじょう)の儀」です。これは、宮中や武家、庶民にまで広がった厄除と招福の祈りを込めた風習であり、今日でも和菓子文化や年中行事にその面影を残しています。

嘉祥の儀の起源は、平安時代の承和15年(848)6月16日にまでさかのぼります。この年、疫病が都に蔓延し、民の不安が高まっていました。これを受け、仁明天皇は諸国の神々に奉幣し、朝廷では天下泰平・五穀豊穣・万民安穏を願って祈祷が行われました。その際、陰陽道の吉祥日とされていた6月16日に、天皇自らが神前に16個の菓子を供えたのが嘉祥の儀の始まりとされています。そして、疫病が退いたことを瑞祥として、年号を「嘉祥(かじょう)」に改めました。このことから、6月16日は「吉祥日」とされ、菓子を用いた祈りの儀式が年中行事となっていったのです。

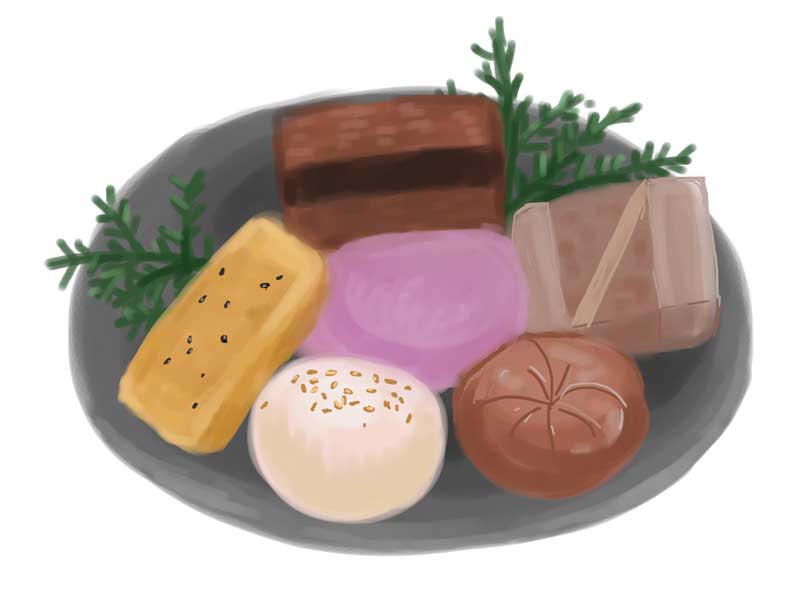

室町時代になると、この風習はさらに形式化され、将軍家や大名家で嘉祥菓子を配る儀礼として定着していきます。江戸時代には徳川幕府が正式にこの行事を採用し、「嘉祥の御祝儀」として16個の菓子や餅を大名や旗本に下賜するようになりました。やがてこの習わしは庶民にも伝わり、6月16日には16文のお金で菓子を買って食べると無病息災で過ごせるという風習へと変化していきます。江戸の人々にとって、この日は疫病や夏バテから身を守るための「願掛けの日」でもあり、和菓子屋はこの日に向けて特別な菓子を用意しました。

こうした歴史を受けて、昭和54年(1979年)、全国和菓子協会は旧暦6月16日にちなんで「6月16日=和菓子の日」と定めました。伝統的な嘉祥の精神を現代に伝えようとする試みであり、今でも一部の和菓子店では「嘉祥菓子」や「十六菓子」を販売しています。また嘉祥菓子に用いられる菓子には、小豆(あずき)や葛、寒天など身体を冷やす効果を持つ食材が多く、梅雨から夏にかけて体調を整える意味合いも含まれていました。見た目にも涼やかな練り切りや水菓子などが季節感を演出し、味覚と風習が一体となった文化がここにあります。

また、嘉祥の日にはもうひとつ注目すべき文化があります。それが「16歳の成人儀礼」です。旧暦6月16日の月夜には、16歳の男女が成人を迎える節目として月を眺めながら饅頭を食べる**という慣習がありました。これは、古代における元服(成人儀礼)と陰暦における月の満ち欠けの信仰が融合した行事と考えられています。月の満ち欠けは命や運の象徴でもあり、満月に近い6月16日は「満ちる=成長」を意味づけるにふさわしい日だったのです。若者たちはこの日に親族とともに月見の宴を開き、心身の成長と未来の健康・成功を祈念したのでした。嘉祥の儀は、単なる「菓子を食べる日」ではなく、祈り・季節感・節目・共食という和文化の要素が凝縮された行事です。バレンタインもいいですが、日本文化にも目を向けてほしいですね。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |