大祓(夏越の祓)─半年の穢れを祓う、日本の再生儀礼

一年の折り返しにあたる六月末、日本各地の神社では「大祓(おおはらえ)」と呼ばれる伝統的な神事が行われます。本来は旧暦6月30日である本日、あるいは現在の暦で6月末日、もしくは7月初旬に行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、暑さが本格化する前の節目として人々の心身を清め、生活を新たに立て直すための重要な儀式です。私たちがこの行事に触れるとき、単なる宗教儀礼を超えて、自然と人との調和、日本人の時間感覚、さらには現代社会における「再出発」の知恵を見ることができます。

大祓は、古代より続く日本の年中行事のひとつで、国家的な穢れ(けがれ)や罪を祓い清めるための儀式です。『延喜式(えんぎしき)』にも記されているように、古くは朝廷主導で年2回、6月と12月の晦日に行われてきました。6月のそれを「夏越(なごし)の祓」、12月のものを「年越(としこし)の祓」と呼びます。どちらもその時点までの「罪穢(つみけがれ)」を祓い、新たな半年、あるいは一年を健やかに迎えるための節目です。

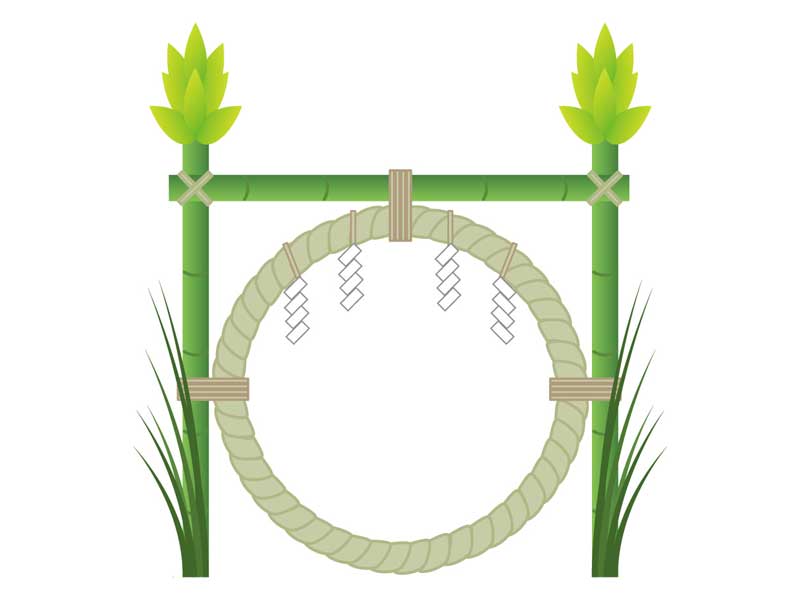

夏越の祓におけるもっとも有名な風習が、「茅の輪くぐり」です。神社の鳥居や境内に設置された大きな茅(ちがや)で作られた輪を、「左・右・左」と8の字にくぐり抜けることで、自身の穢れや厄災を祓い、無病息災を願います。この風習の由来は、スサノオノミコトの神話に遡るとされます。ある時、旅人であったスサノオが蘇民将来(そみんしょうらい)という貧しい男に手厚くもてなされ、感謝の印として「茅の輪」を身につけるよう伝えます。その後、疫病が流行った際、茅の輪を付けた蘇民の家だけが無事だった、という伝承に由来します。この説話は、日本人が自然や神との関わりの中で「祓い」や「再生」を実感してきたことを物語っています。

茅の輪くぐりと並んで、もうひとつの重要な行為が「人形(ひとがた)」による祓いです。紙でできた人形に自身の名前を書き、息を吹きかけて自身の穢れや厄災を移し、それを川や海に流すことで清めを行います。これは古代の「形代(かたしろ)」信仰にもとづいており、現代でも多くの神社で人形を奉納することで、心身を浄化するという慣習が生き続けています。

なぜ「夏越」なのかというと、日本は高温多湿な気候であり、梅雨の終わりから本格的な夏にかけて体調を崩しやすくなる時期でもあります。そのような背景の中で、夏越の祓は身体的・精神的なリセットの意味を持っていました。現代の私たちにとっても、半年の疲れや社会的ストレスを見直し、新たな気持ちで後半を迎える区切りとして、大祓の意義は失われていません。

大祓は神社に足を運ばなければ実感できない儀式という印象があるかもしれませんが、日常の中でも実践可能です。たとえば、不要になったモノを処分したり、部屋を掃除したりすることも「小さな祓い」と言えるでしょう。現代のライフスタイルに即して、心身を見つめ直す時間を持つことこそが、夏越の祓の精神にほかなりません。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |