その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

開国の扉を開いた「ハリス条約」─1858年7月29日の意味

1858年7月29日、日本とアメリカ合衆国との間で「日米修好通商条約」、通称「ハリス条約」が締結されました。この条約は、江戸幕府による鎖国政策が終わりを告げ、近代日本が国際社会へと歩み出す大きな転換点となりました。表面的には「通商」を目的とする条約でしたが、その内実には当時の国際情勢、幕府の政権維持、攘夷運動の台頭など、複雑な力学が交錯していました。日本が本格的に開国を迫られる契機となったのは、1・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

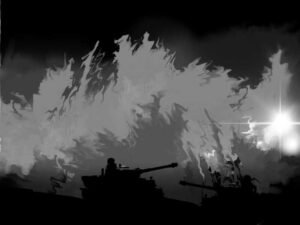

第一次世界大戦開戦

1914年7月28日、オーストリア=ハンガリー帝国がセルビア王国に宣戦布告し、世界史における大きな転換点である第一次世界大戦が幕を開けました。この戦争はわずか一国間の紛争にとどまらず、数週間のうちに列強諸国を巻き込み、世界規模の戦争へと拡大していきました。戦争は1918年11月まで続き、およそ1,600万人もの命を奪い、20世紀の国際秩序に決定的な影響を及ぼすことになります。戦争の直接的なきっかけ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宇宙への扉が開いた日─7月20日という歴史的瞬間

私たち人類にとって、地球の外にある宇宙は、長い間、神秘と恐怖、そして夢の対象でした。星々を見上げ、月に憧れ、火星に想像を巡らせてきた歴史の中で、「現実にそこへ到達する」という壮大な挑戦が現実のものとなった日──それが7月20日です。この日には、20世紀の宇宙開発史における2つの金字塔が打ち立てられました。 1969年7月20日、アメリカ航空宇宙局(NASA)のアポロ11号が、月の「静かの海(Sea・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

『我が闘争』の評価

1925年7月18日、アドルフ・ヒトラーの著書『我が闘争(Mein Kampf)』の第1巻が出版されました。この書物は、後にナチス・ドイツの思想的根幹となり、第二次世界大戦とホロコーストへとつながる数々の政策や信条の土台を築いたものです。言葉がいかに暴力を導き、現実を変えてしまうのか。その象徴ともいえるこの書物について、今あらためて見つめ直す意義があります。『我が闘争』は、ヒトラーが1923年の「・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

帝政ロシアの終焉

1918年7月17日未明、ロシア帝国の最後の皇帝ニコライ2世とその家族が、ウラル山脈の町エカテリンブルクにあるイパチェフ館の地下室で、革命派によって銃殺されました。この瞬間、約300年続いたロマノフ王朝は、静かに、しかし衝撃的な終幕を迎えたのです。 ロマノフ王朝は、1613年に初代皇帝ミハイル・ロマノフが即位して以来、ロシア帝国の支配者として君臨しました。ピョートル大帝やエカチェリーナ2世といった・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

聖墳墓教会の奪取とその現在─十字軍の記憶と聖地の交錯

1099年7月15日、エルサレムの聖墳墓教会は、キリスト教世界の軍勢によって占拠されました。これは第一次十字軍の頂点ともいえる出来事であり、同時にその後の中東史、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教それぞれに深い影響を与える聖地の争奪の象徴でもあります。そして今日、聖墳墓教会は依然として信仰の対象であり、政治と宗教が交差する繊細な場所であり続けています。 11世紀末、ヨーロッパのキリスト教世界では、イ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

革命と記憶の交差点─フランス「国民祭」に秘められた光と影

毎年7月14日、フランス全土では「Fête nationale(国民祭)」と呼ばれる国家の祝日が盛大に祝われます。華やかな軍事パレードや、エッフェル塔を背景にした大規模な花火。フランスの自由・平等・友愛の理念を象徴するこの祝祭日は、1789年のバスティーユ襲撃を起点としています。 このバスティーユ襲撃事件こそ、フランス革命の火蓋が切って落とされた瞬間でした。1789年7月14日、パリ市民は、国王ル・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

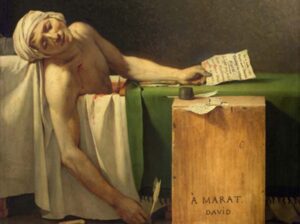

革命の闇に沈んだ光――ジャン=ポール・マラー暗殺事件

1789年に始まったフランス革命は、王政を打倒し、近代民主主義の扉を開いた歴史的転換点でした。しかし同時に、それは激情と暴力、理想と裏切りの交差する混沌の時代でもありました。その混沌の中で、1793年7月13日、一人の急進的ジャーナリストにして政治家、ジャン=ポール・マラー(Jean-Paul Marat)が、若き女性シャルロット・コルデーによって殺害されるという衝撃的な事件が起こります。彼の死は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

July 4th(ジュライ・フォース)

7月4日といえば、アメリカにとって最も重要な祝日のひとつ、独立記念日(Independence Day)」です。この日は、1776年にアメリカがイギリスからの独立を宣言した日として、アメリカ国内では盛大な祝賀行事が行われ、花火やパレード、コンサート、バーベキューなどで国民全体が祝います。ニュースなどでこの日の様子を目にしたことがある方も多いでしょう。アメリカでは一般に独立記念日といわず、日付でジュ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

聖パウロ、聖ペテロ

日本ではあまり馴染みがないのですが、毎年6月29日は、キリスト教の伝統において重要な意味を持つ日です。この日は、教会の二大使徒である聖ペテロと聖パウロを記念する祭日とされています。カトリック教会では「聖ペトロ聖パウロ使徒祭」と呼ばれ、正教会においても同様に、両者の功績と殉教を讃える日となっています。キリスト教系の学校に通った人は聖書の時間に習ったと思いますが、聖ペテロは、イエス・キリストの最初の弟・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

サラエボ事件

1914年6月29日、ヨーロッパ中が不穏な空気に包まれていました。前日、すなわち6月28日にオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子フランツ・フェルディナント大公とその妻ゾフィーが、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボで暗殺されるという衝撃的な事件が起きたからです。そして、その翌日である6月29日、事件の第一報が各国の報道機関に伝わり、外交界は一斉にその対応に追われることになります。この「サラエボ事・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

国連憲章

私たちが今日、当たり前のように使っている「国際連合(国連)」という枠組みは、実はたった数十年前に誕生した新しい秩序の一部にすぎません。その礎となるのが、国連憲章(United Nations Charter)です。そしてこの歴史的文書が署名されたのが、1945年6月26日、アメリカ・サンフランシスコでのことでした。この日付は、単なる国際文書の調印日ではなく、人類が二度と戦争の惨禍を繰り返さないとい・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

明治の吉原炎上

NHKの「べらぼう」のおかげで、これまで日陰の存在だった吉原が急に観光の目玉になるほど、表舞台に出てきました。その吉原は何度も火事になっていますが、明治にも炎上しました。明治時代、日本は急速に近代化の道を歩み始めました。西洋の文化や技術を積極的に取り入れる「文明開化」が進み、都市は鉄道や洋風建築で装いを変えつつありました。その一方で、江戸時代から続く伝統的な町並みや制度は、新しい時代の波に押されて・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

墾田永世私財法

旧暦5月27日は日本の土地制度と社会構造に大きな変革をもたらした重要な出来事の舞台となったと考えられています。それが「墾田永世私財法(こんでんえいせいしざいほう)」の発布です。この法は、奈良時代の天平15年(743)、聖武天皇の治世下で出された法令であり、日本の土地制度の大きな転換点として歴史に深く刻まれています。墾田永世私財法の本質は、「開墾した土地は、一定の条件のもとで私有を永続的に認める」と・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

南北朝合一

日本の歴史において、「南北朝時代」(1336年~1392年)は、同じ皇室から分かれた二つの朝廷が対立し続けた異例の時代です。この分裂は約60年にも及び、武家や公家、民衆の生活に大きな影響を与えました。そして1392年、ついに両朝が統一され、歴史上「南北朝合一」と呼ばれる大きな転機が訪れます。南北朝合一は、日本の皇統の正統性や武家政権の安定にとって極めて重要な出来事でした。 南北朝の分裂の発端は、鎌・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

タージ・マハル

インド北部、ウッタル・プラデーシュ州アーグラの地にそびえる白亜の霊廟タージ・マハルは、「愛の象徴」として世界中から観光客を惹きつけてやまない建築物です。しかし、この壮麗な建築は単なるロマンの産物ではなく、帝国の栄華と苦悩、そして一人の皇帝の哀惜の物語を背景にしています。タージ・マハルを語ることは、同時にムガル帝国という一大イスラーム王朝の歴史をたどることでもあるのです。ムガル帝国は、16世紀初頭に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

弘安の役

13世紀末、日本は再び大きな外敵にさらされることになりました。1274年の文永の役に続き、1281年には再びモンゴル帝国(元)による大規模な侵攻が行われました。これがいわゆる「弘安の役(こうあんのえき)」です。この戦いは日本にとって二度目の「元寇(げんこう)」であり、前回よりもはるかに大きな規模で行われました。国難に対する武士たちの奮闘と、自然の力による「神風(かみかぜ)」の伝説が結びついたこの出・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

カリフォルニア共和国

「カリフォルニア共和国(California Republic)」と聞くと、アメリカ合衆国の中のひとつの州、つまりカリフォルニア州の歴史的な別名かと感じる方もいるかもしれません。しかし、この名前は実際には、19世紀半ばにごく短期間だけ存在した“独立国”の名称なのです。その成立からわずか25日で終焉を迎えたカリフォルニア共和国の歴史は、アメリカ合衆国西部拡張のダイナミズムと、メキシコとの関係の中で理・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

戊辰戦争の終結

明治2年(1869)5月18日(旧暦)、箱館・五稜郭に立てこもっていた旧幕府軍が新政府軍に降伏し、戊辰戦争は実質的に終結しました。この日、最後の戦いの地となった五稜郭が開城されたことで、旧来の幕藩体制は完全に崩壊し、日本は新たな時代──明治という近代国家への道を本格的に歩み始めたのです。戊辰戦争とは、慶応4年(1868)に鳥羽・伏見の戦いを発端として始まった明治新政府と旧幕府勢力との一連の内戦です・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ロシア独立記念日(ロシアの日)

1990年6月12日、旧ソビエト連邦(ソ連)に属していたロシア共和国は、「国家主権宣言」を採択しました。この出来事は、当時の国際社会にとっては一地方の自治拡大のようにも見えましたが、実際には後のソ連解体、そして現代ロシア連邦の誕生へとつながる大きな転換点となったのです。この年、ソ連は多くの問題を抱えていました。経済の停滞や物資不足、軍拡競争の疲弊、さらにペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公・・・

- カテゴリー

- コラム Articles