その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

テレビの夜明けとインターネット時代の新たな幕開け

1952年7月31日、日本の放送史にとって重要な一歩が刻まれました。この日、民間初のテレビ放送局である「日本テレビ放送網(日本テレビ)」が、電波管理委員会からテレビ放送の予備免許第1号を取得したのです。当時はまだ白黒テレビが高嶺の花だった時代でありながら、「映像で情報を伝える」という新しいメディアの登場は、日本の大衆文化と情報社会の方向性を大きく変えることとなりました。 この予備免許の取得は、戦後・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

梅干しの日

毎年7月30日は「梅干しの日」です。この記念日は、単なる食材としての梅干しを讃える日ではなく、日本人の生活文化や健康観、さらには自然との調和を象徴する記念日でもあります。「梅干しの日」は、和歌山県みなべ町の「紀州梅の会」によって制定されました。日付の由来は、「梅干しを食べると難が去る」という言い伝えに基づき、「なん(7)」「さ(3)る(0)」と語呂合わせされ、7月30日とされました。この洒落の効い・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

開国の扉を開いた「ハリス条約」─1858年7月29日の意味

1858年7月29日、日本とアメリカ合衆国との間で「日米修好通商条約」、通称「ハリス条約」が締結されました。この条約は、江戸幕府による鎖国政策が終わりを告げ、近代日本が国際社会へと歩み出す大きな転換点となりました。表面的には「通商」を目的とする条約でしたが、その内実には当時の国際情勢、幕府の政権維持、攘夷運動の台頭など、複雑な力学が交錯していました。日本が本格的に開国を迫られる契機となったのは、1・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

第一次世界大戦開戦

1914年7月28日、オーストリア=ハンガリー帝国がセルビア王国に宣戦布告し、世界史における大きな転換点である第一次世界大戦が幕を開けました。この戦争はわずか一国間の紛争にとどまらず、数週間のうちに列強諸国を巻き込み、世界規模の戦争へと拡大していきました。戦争は1918年11月まで続き、およそ1,600万人もの命を奪い、20世紀の国際秩序に決定的な影響を及ぼすことになります。戦争の直接的なきっかけ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

田中角栄とロッキード事件から見える日本政治の教訓

7月27日は、「政治を考える日」として、日本の戦後政治史におけるひとつの転換点を象徴する日です。1976年のこの日、元内閣総理大臣・田中角栄氏が、航空機導入に絡むロッキード事件で受託収賄容疑により逮捕されました。この逮捕は、日本において初めて現職あるいは元首相が収賄で逮捕されたという、衝撃的なできごとでした。 ロッキード事件とは、アメリカの航空機メーカー「ロッキード社」が、軍用・民間機の導入にあた・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

アメリカ障害者法(ADA)の成立とその意義

1990年7月26日、アメリカにおいて歴史的な法律が成立しました。それが「アメリカ障害者法(Americans with Disabilities Act, ADA)」です。この法律は、障害のある人々に対する差別を禁止し、すべての市民が平等に暮らせる社会を目指して制定されたものであり、アメリカのみならず、世界の人権保障の在り方にも大きな影響を与えました。 ADAは、アメリカ合衆国憲法に基づく権利を・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大祓(夏越の祓)─半年の穢れを祓う、日本の再生儀礼

一年の折り返しにあたる六月末、日本各地の神社では「大祓(おおはらえ)」と呼ばれる伝統的な神事が行われます。本来は旧暦6月30日である本日、あるいは現在の暦で6月末日、もしくは7月初旬に行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、暑さが本格化する前の節目として人々の心身を清め、生活を新たに立て直すための重要な儀式です。私たちがこの行事に触れるとき、単なる宗教儀礼を超えて、自然と人との調和、日本人の時間・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

「佃煮の日」と江戸文化の香り─佃島と住吉神社をめぐって

7月24日は「佃煮の日」とされています。現代では、佃煮は日本全国で親しまれている保存食のひとつですが、そのルーツを辿ると、江戸の町づくりと密接な関わりを持つ「佃島(つくだじま)」にたどり着きます。この記念日は、東京・佃島に鎮座する住吉神社の創建日(旧暦の正保2年6月29日、西暦1645年7月24日)にちなんで、2003年に全国調理食品工業協同組合によって制定されました。食文化と信仰、そして都市の歴・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大暑

私たちの暮らしのなかには、季節の移り変わりを感じる節目が数多くあります。そのなかでも、夏の盛りを告げる「大暑(たいしょ)」は、まさに一年でもっとも暑い時期の到来を意味する節気です。今年は昨日の7月22日から大暑に入りました。大暑は、二十四節気の第12番目にあたり、「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」といわれるように、気温の上昇が最高潮に達する頃とされます。大暑の頃、日本列島は全国的に梅雨が明け・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

米第二国家「America the Beautiful」に込められた理想と祈り

アメリカ合衆国には、多くの人々が愛唱する国民的な歌があります。その中でも「America the Beautiful(アメリカ・ザ・ビューティフル)」は、単なる愛国歌にとどまらず、自然の雄大さと人々の精神性、そして国の理想を詩的に歌い上げた名曲として、今なお多くのアメリカ人の心をとらえて離しません。それでアメリカの第二国家とも呼ばれています。 この歌が初めて世に出たのは、1894年7月22日。詩人・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

海を思う、景色を尊ぶ─記念日が語る日本のこころ

7月の連休に差しかかるころ、私たちは「海の日」や「日本三景の日」といった記念日に出会います。これらは一見、祝日や観光の日として受け止められがちですが、その背景には、自然との共生、美への敬意、そして歴史へのまなざしが隠されています。それぞれの記念日を通して、私たちが何を大切にしてきたのか、今いちど振り返ってみましょう。 「海の日」は、現在では7月第3月曜日に定められている国民の祝日で、日本の国民祝日・・・

- カテゴリー

- 未分類

宇宙への扉が開いた日─7月20日という歴史的瞬間

私たち人類にとって、地球の外にある宇宙は、長い間、神秘と恐怖、そして夢の対象でした。星々を見上げ、月に憧れ、火星に想像を巡らせてきた歴史の中で、「現実にそこへ到達する」という壮大な挑戦が現実のものとなった日──それが7月20日です。この日には、20世紀の宇宙開発史における2つの金字塔が打ち立てられました。 1969年7月20日、アメリカ航空宇宙局(NASA)のアポロ11号が、月の「静かの海(Sea・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

暑さと知恵の交差点─夏土用と丑の日

真夏の盛り、食欲も落ち、体力も消耗しがちな時期に話題となるのが「土用の丑の日」です。スーパーや飲食店の店先にはうなぎの幟(のぼり)が立ち、人々はこぞって蒲焼きを求めます。この風習は単なる習慣ではなく、古来の暦と生活の知恵、そして江戸時代の発明家・平賀源内のアイディアが複雑に絡み合った文化です。今年は土用丑の日が19日と31日の2回あります。 土用とは、五行思想に基づいた暦の区分で、春夏秋冬のそれぞ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

『我が闘争』の評価

1925年7月18日、アドルフ・ヒトラーの著書『我が闘争(Mein Kampf)』の第1巻が出版されました。この書物は、後にナチス・ドイツの思想的根幹となり、第二次世界大戦とホロコーストへとつながる数々の政策や信条の土台を築いたものです。言葉がいかに暴力を導き、現実を変えてしまうのか。その象徴ともいえるこの書物について、今あらためて見つめ直す意義があります。『我が闘争』は、ヒトラーが1923年の「・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

帝政ロシアの終焉

1918年7月17日未明、ロシア帝国の最後の皇帝ニコライ2世とその家族が、ウラル山脈の町エカテリンブルクにあるイパチェフ館の地下室で、革命派によって銃殺されました。この瞬間、約300年続いたロマノフ王朝は、静かに、しかし衝撃的な終幕を迎えたのです。 ロマノフ王朝は、1613年に初代皇帝ミハイル・ロマノフが即位して以来、ロシア帝国の支配者として君臨しました。ピョートル大帝やエカチェリーナ2世といった・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

「乃東枯」─静かに季節がうつろう時

私たちの暮らしのなかに、季節の移ろいをしみじみと感じさせてくれる言葉があります。そのひとつが、七十二候の「乃東枯(なつかれくさ かるる)」です。これは、夏至から始まる三候のうちの第三候で、例年新暦6月26日ごろから30日ごろにあたります。「乃東」とは、現代ではあまり耳にしない言葉ですが、実はこれには深い自然観と薬草文化が結びついています。 「乃東」は、「だいとう」や「ないとう」とも読まれる古名です・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

聖墳墓教会の奪取とその現在─十字軍の記憶と聖地の交錯

1099年7月15日、エルサレムの聖墳墓教会は、キリスト教世界の軍勢によって占拠されました。これは第一次十字軍の頂点ともいえる出来事であり、同時にその後の中東史、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教それぞれに深い影響を与える聖地の争奪の象徴でもあります。そして今日、聖墳墓教会は依然として信仰の対象であり、政治と宗教が交差する繊細な場所であり続けています。 11世紀末、ヨーロッパのキリスト教世界では、イ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

革命と記憶の交差点─フランス「国民祭」に秘められた光と影

毎年7月14日、フランス全土では「Fête nationale(国民祭)」と呼ばれる国家の祝日が盛大に祝われます。華やかな軍事パレードや、エッフェル塔を背景にした大規模な花火。フランスの自由・平等・友愛の理念を象徴するこの祝祭日は、1789年のバスティーユ襲撃を起点としています。 このバスティーユ襲撃事件こそ、フランス革命の火蓋が切って落とされた瞬間でした。1789年7月14日、パリ市民は、国王ル・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

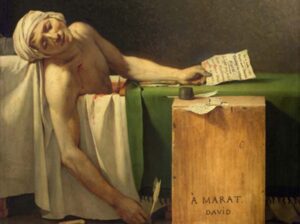

革命の闇に沈んだ光――ジャン=ポール・マラー暗殺事件

1789年に始まったフランス革命は、王政を打倒し、近代民主主義の扉を開いた歴史的転換点でした。しかし同時に、それは激情と暴力、理想と裏切りの交差する混沌の時代でもありました。その混沌の中で、1793年7月13日、一人の急進的ジャーナリストにして政治家、ジャン=ポール・マラー(Jean-Paul Marat)が、若き女性シャルロット・コルデーによって殺害されるという衝撃的な事件が起こります。彼の死は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

祈りと季節のかたち

私たちが日々目にする新暦のカレンダーでは見過ごされがちな、旧暦に沿った季節の移ろいがあります。旧暦6月17日は、華やかな祭礼があるわけではありませんが、各地に静かに根づいた風習や神事が残されています。この日には、疫病除けや五穀豊穣への祈り、芸能奉納、自然との共生を象徴するような、しなやかで奥深い日本の精神文化が息づいています。 奈良・率川神社の「三枝祭」──ゆりと祈りの神事 奈良の古社・率川(いさ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles