間宮林蔵と樺太

文化5年(1808)4月13日(旧暦)、当時29歳の間宮林蔵は、松前奉行支配調役松田伝十郎とともに宗谷を出発し、樺太を探索することとなりました。宗谷岬から渡航して樺太南端のシラヌシ(本斗郡好仁村白主)でアイヌの従者を雇い、漁に用いる小舟を借りました。樺太が島であればどこかで必ず出会うはずだと考えた間宮一行は、松田は西海岸から、林蔵は東海岸から樺太の探索を進めました。林蔵は多来加湾岸のシャクコタン(散江郡散江村)まで北上しますが、それ以上は小舟で進む事ができなかったために探検を断念。再び南下し、最狭部であるマーヌイ(栄浜郡白縫村真縫)から樺太を横断して、西岸クシュンナイ(久春内郡久春内村)に出て海岸を北上、北樺太西岸ノテトで松田と合流した。このとき、林蔵は、樺太北部にはアイヌ語が通じないオロッコと呼ばれる民族がいることを発見し、その生活の様子を記録に残しています。

こうして間宮一行は、同年閏6月20日、シラヌシから宗谷に帰着しました。樺太探検を諦めきれなかった林蔵は、幕府に調査報告書を提出した後、再探索を願い出ます。これが許可されると、単身2回目の樺太探検へ向かいます。第2回目の出発は宗谷帰着から20日ほど後の7月13日で、林蔵は、現地で6人のアイヌの従者を雇い、西海岸を北上しました。トンナイで一冬を過ごし、翌1809年5月に樺太を北上。第一回の探索で到達した地よりも更に北に進んで黒竜江河口の対岸に位置する北樺太西岸ナニオーまで到達し、樺太が半島ではなく島である事を発見します。樺太北部と大陸の間に海峡があることを確認したのです。この時の探検地図が、後にシーボルトが作成した日本地図で「マミアノセト(間宮海峡)」としてヨーロッパに紹介され、間宮林蔵の名前は世界地図上で不朽のものとなりました。これが間宮海峡です。

現在、日本で見る地図では、樺太の下半分しか記載されていないので、なんとなくシベリア大陸につながっている半島だと思い込んでいる人が多いのですが、地図を調べてみると、シベリア大陸から海峡で離れた島であることがわかります。(https://ja.wikipedia.org/wiki/樺太)そして南半分は、現在はソ連そしてロシアが実効支配していますが、日本領土の北方領土です。1855年(安政2年)の日露和親条約では樺太には明確な国境が設けられず、日本とロシアとが混住する土地のままとされました。1875年(明治8年)の樺太千島交換条約によって、以前から日本領であった北方領土にくわえて千島列島(得撫島から占守島)を日本領とする代わりに、樺太の全土がロシア領と定められました。1905年(明治38年)から1945年(昭和20年)までは、北緯50度線を境に、樺太の南半分(南樺太)を「樺太(カラフト)」として日本が、北半分(北樺太、北サハリン)を「サハリン(ロシア語:Сахалин)」としてロシア及びソビエト連邦が領有していました。

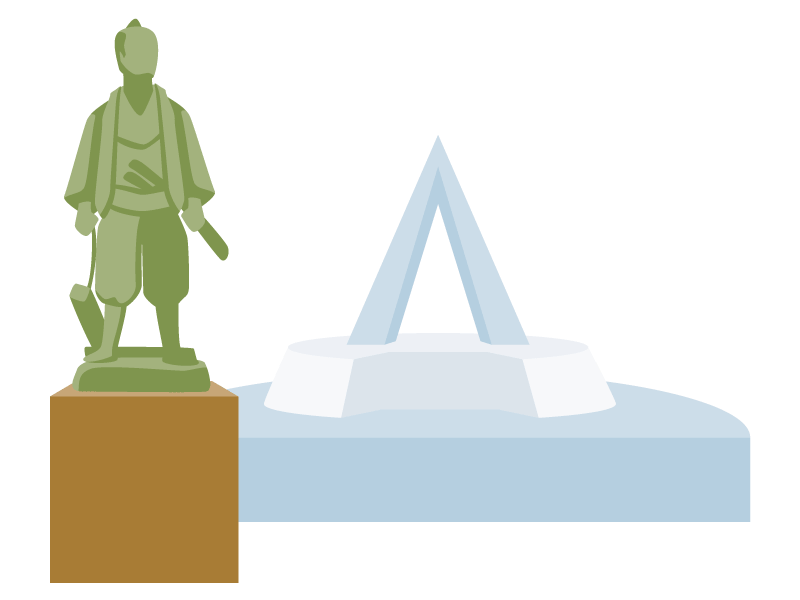

間宮林蔵の像は宗谷岬公園の入り口、日本最北端の地の碑の手前にあります。 宗谷岬を訪れるとまず皆さん「日本最北端の地の碑」の方へ向かうので こちらの立像観賞は混まずに説明文も読めます。関心が薄くなりました。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |