その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

やまとことば⑮ 気3新着!!

「気」をケと読むとこちらも古来から、多くの語があります。「気(け)」から始まる語もありますが、どちらかというと「気(け)」で終わる語の方が多いようです。意味としては辞典によれば①そのものがもつ要素や傾向。また、それが感じられる状態・気配。②そのものから発して、その存在を感じとらせるもの。気体状のもの。におい。味など。③それを感じられる心の状態。気分。心地。④気候。天気。⑤病気。⑥多く「気(け)が付・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

ポツダム宣言新着!!

ポツダム宣言とは、1945年7月26日にアメリカ大統領、イギリス首相、中華民国主席の名で日本に対して出された、13か条からなる宣言です。正式には日本への降伏要求の最終宣言と言います。 ポツダムとはドイツのベルリン近郊にある町の名前です。ドイツ降伏後、米英ソ3国の首脳がこの町に集まり、第二次世界大戦の戦後処理について話し合いが持たれました。その中で日本と戦争状態にあった主要三国であるアメリカ・イギリ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

やまとことば⑭ 気2新着!!

「気」を組み合わせてできている語はほとんど言い換えができません。「天気」「空気」「雰囲気」などの漢語から、「気を回す」「気をつける」「気がつく」など形式上は目的語名詞であっても、1語の動詞のような印象をもつ語もたくさんあります。実際、これらの漢語や組み合わせ語は外国語に訳す場合は1語になるか、対応する訳語がないため、長い説明となるか、のどちらかになります。これはそもそも「気」に該当する語がないから・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑬ 気1新着!!

「気」という語はやまとことばにしては珍しく常に漢字で表記されます。これまで解説してきたのは動詞ですが、気は名詞です。気が常に漢字で表されるのは古代中国語の思想が反映しているという解説が多いのですが、すでに多くの派生語ができており、やまとことばと考えてよいと思われます。「気」とは何か、といわれると説明に困ります。哲学的解説としては(Wikipedia)かなり長いものになり「気息、つまり息の概念がかか・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

大暑新着!!

今年は暑い日が続き、旧暦の流れがぴったりです。今年は7月22日が大暑(たいしょ)になります。大暑は二十四節気の1つで暑さが最も厳しくなる頃とされています。約半月の大暑が過ぎると立秋となり、もう秋が始まるという季節感です。All About オールアバウト暮らしというサイトが詳しいので、一部を紹介します。(https://allabout.co.jp/gm/gc/487927/)まず二十四節気は七十・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

やまとことば⑫ みる2新着!!

「~てみる」はどういうものか、結果を確かめるために実際に行為をすることで、意志動詞につきます。よくわからないから試しにちょっとしてみるという意味なので、「ちょっと」の度合いを超えている場合は使いにくいです。「このカレーはすごくおいしいので、たくさん食べてみてください。」は違和感がありませんか?間違っていないけど、ちょっと変な感じがするのは「たくさん」があるからで、「このカレーはすごくおいしいから、・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑪ みる1新着!!

「みる」は実際に視覚で「みる」の他に「観る、診る、視る、看る」と多くの漢字が充てられています。まずそれぞれの英訳語をみてみましょう。「観る」look on、watch、see、watch、view、take in、see、catch、watch、「診る」examine (medically)、「視る」presume、take for granted、assume、ward、guard、look o・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

夏土用入り新着!!

本日から旧暦の夏土用に入ります。土用といえば「丑の日の鰻」という固定観念は平賀源内が作った宣伝だったのですが、今では習慣にまでなっていて、宣伝効果の恐ろしさを改めて知るよい機会でもあります。実は夏の鰻は油が落ちて旨味が少なく、むしろ冬になって油の乗った鰻の方がおいしいという人もいます。鰻の裂き方が関東(正確には江戸文化圏)と関西(正確には非江戸文化圏)では異なり、関東は背開き、関西では腹開きで、こ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

やまとことば⑩ する・やる3新着!!

「やる」と「する」の違いの意味分析は国語学でも進んできていますが、活用というか語形変化のパターンが違うことの理由はあまり研究されていません。「やる」は「やらない、やります、やる時、やれば、やれ」と活用します。つまり「や」が語幹つまり変化しない部分で、「ら、り、る、る、れ、れ」の語尾が付くわけです。しかし「する」の方は「しない、します、する時、すれば、せよ・しろ」と語幹はなく、全体が活用します。ある・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑨ する・やる2新着!!

「する」も「やる」も英語ではdoに該当するので意訳するしかありません。というよりも日本語は名詞中心言語で、英語は動詞中心言語なので、英語なら1語になっているものを、名詞に「する」をつけて動詞化して対応させているわけです。たとえばcopyはそれだけで名詞も動詞もあります。日本語だと「コピー」は名詞なので、「コピーする」にするか、「コピーを取る」のように名詞を目的語にして、意味的に適合しそうな動詞を当・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑧ する・やる1新着!!

「する」 は 意識的、無意識に関わらず、ある結果になる様に行動すること、という意味です。 「やる」 は 自分の意思で行動することや与えることに使われ、カジュアルな意味合いが強い言葉、という意味です。確かに、「やってやる」という意思を示す表現はありますが、「してする」という表現はありません。「してやる」はかろうじて成立します。「やってやる」の転訛である「やっちゃる」はありますが、「しっちゃる」はあり・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑦ ある・いる2新着!!

「ある」 と「いる」は動きという意味の他に、文法形式上には大きな違いがあります。「ある」の反対語は「ない」ですが、「いる」の反対語は「いない」です。形式の違いとしては、「ある」には対比的な逆の概念があるのに対し、「いる」は否定による形式です。漢字で考えると「有」の反対は「無」ですが、「在」の反対は「不在」であり、ここでも否定語がつくことで反意を表す形式です。形式的にみると、反意語が存在するか、否定・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑥ ある・いる1新着!!

「ある」 は、物や事柄がそこに存在しているという意味で使われます。 その一方で、 「いる」 は、人や動物などの生き物がそこに存在しているという意味で使われます。 「ある」には、「有る」と「在る」の2種類があります。漢字で書くと「有る」と「在る」に書き分けられます。同じ音のヤマトコトバが漢字で書き分けられるということは、漢字が入ってきて、概念が分化したと考えられます。「有る」は、所有や物の有無を意味・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば⑤ こと3新着!!

コトの用法として、名称の言い換えを表す用法があります。コトは、「AことB」の形で、言い換えによる詳しい説明や実体を紹介することができます。「千年に一人の天才こと〇〇さんにお話をしていただきます」のように表現できます。しかし近年は、このコトを省略し、間(ま)をおくことで代替している表現が増えてきました。理由は不明ですが、文語的なニュアンスや古い表現のような感じがするからでしょうか。文法的な説明として・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば④ こと2新着!!

①その人・物事に関連する事柄を表す用法には、「仕事のことで悩んでいます」のような表現があり、これは「仕事について悩んでいます」と言い換えられます。あるいは「仕事上のことで悩んでいます」とも言えます。これはたとえば、会計担当者の人が、会計担当であることに悩んでいるのではなく、ある事案の内容について悩んでいることを表します。こういう相談を受けた時、「そんなら、その仕事辞めたら?」というのは本質ではない・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば③ こと1新着!!

者と物の話はキリがないので、次は事(こと)の話に移ります。コトはモノと違い、実際に目で見ることができない抽象的な存在です。抽象的であるが故に意味の広がりはさらに広くなります。 コトとモノの違いは「価値のある体験や経験あるいはそれらを得るための事象が「コト」で、価値のある機能を持つ道具や商品が「モノ」です。「コト」は形のないものに価値がある無形商品のみですが、「モノ」は形のある有形商品が多いもののデ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

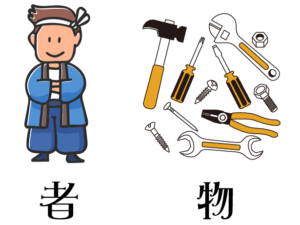

やまとことば② もの(続)新着!!

者と物の違いは意外に簡単ではないのです。日本語の現実では、漢字を思い浮かべることで識別は簡単です。たとえば「もらいもの」は物ですし、「うつけもの」なら者です。音は似ていますが「つけもの」なら漬物が浮びます。漢字が書けるか書けないかは関係ありません。つまり日本語母語話者は漢字がイメージとして記憶されており、文脈や状況から適正な漢字が連想できます。外国語として日本語を学んだ人にはなかなかむずかしいよう・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

やまとことば① もの新着!!

最近は外国語とくに英語からの借入語が日本語の中に氾濫しています。少し前までは漢語が日本語を席捲していました。文明の発達と借入語の普及は表裏一体の関係にあります。どの言語でも本来の語からの新造には限界があり、接触の多い言語の中で先進性があると思われる言語の語彙からの借用は避けられません。日本語では、古代から現在は中国と呼ばれる隣国からの借用がありました。歴史的には大陸の王朝はたびたび入れ替わり、それ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

Route 66新着!!

この記事は6月6日に出すべきだと反省しています。たまたま先日ルート66に関する番組を見たので、思いだしたことがあります。この有名なアメリカの国道を実際にドライブしたことがあります。今ではhistoric route 66という観光道路として、古い道路を復刻し、道路の両側に昔のストアやガソリンスタンド、モーテルなどを復刻しています。イメージとしては、中山道の残っていた旅籠を復刻して観光名所にした妻籠・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

七夕新着!!

もう過ぎてしまいましたが、7月1日は半夏生でした。そして今日は七夕です。半夏生は雑節という日本独自の習慣で、今でこそ、雑節と二十四節気は分けられていますが、昔は暦ということで区別せず、お年寄りのいう通りの食べ物や飲み物を用意していた、という生活だと思います。七夕というと、ある落語を思いだします。借りた袴を留守の間に返し、「七に置いた」と書置きします。それを読んだ貸主が「借りたものを質に入れるとは何・・・

- カテゴリー

- コラム Articles