その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

お墓の多様化

文武天皇4年旧暦3月10日(700年4月3日)に 法相宗の僧・道昭が火葬され、記録上はこれが日本初の火葬とされています。現代日本では火葬が当たり前になっていますが、世界の多くは宗教上の理由から土葬が中心です。 お墓や埋葬については、埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号))によって決められています。埋葬・火葬・改葬についての概略は「(第3条〜第9条)埋葬や火・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

無手勝流

元亀2年3月9日(1571年4月3日) 剣豪塚原卜伝が亡くなりました。享年83歳でした。塚原卜伝は講談では有名人ですが、宮本武蔵と比べると、現代では知らない人も多いかもしれません。講談などでは、若い頃の宮本武蔵が卜伝の食事中に勝負を挑んで斬り込み、卜伝がとっさに囲炉裏の鍋の蓋を盾にして武蔵の刀を受け止めたとする逸話があります。月岡芳年の錦絵などが昔の漫画や絵本で再現されたので、印象的ですが、実際に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本の土木技術

旧暦天保2年3月8日(1831年4月20日) - 大坂町奉行・新見正路が、安治川河口を浚渫した土砂で天保山を築きました。天保山(てんぽうざん)は、大阪市民には馴染みのある港区の天保山公園にある、人工的に土を積み上げて造られた山です。大阪市ホームページでは「日本一低い山」という記載があり、天保山山岳会でも日本一低い山としているそうです。しかし、2014年4月9日の国土地理院の調査で、日和山(宮城県仙・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

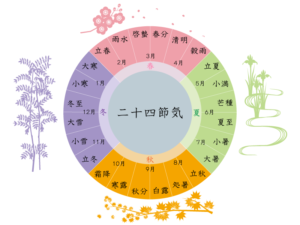

清明

清明(せいめい)は季節の変わり目を表す二十四節気のひとつです、定気法という原理で、太陽黄経が15度のときと定義されており、2025(令和7)年は4月4日に該当します。正確には中央標準時4月4日 21時49分です。4月の初旬は桜ばかりが話題になりますが、草木が芽吹き、すべてのものが清らかで生き生きしている、という意味合いからその名が付いております。期間としては、次の節気の「穀雨」(こくう)前日までと・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

神武天皇祭

四月三日は神武天皇祭が宮中で行われます。神武天皇祭は、初代天皇である神武天皇を祭る皇室の宮中祭祀です。戦前は大祭で休日(祝祭日)の一つでした。初代天皇である神武天皇の崩御日に相当する4月3日に毎年行なわれ、神武天皇の天皇霊を祭ります。崩御日は『日本書紀』によれば紀元前586年(神武天皇76年)3月11日ですが、これをグレゴリオ暦に換算して4月3日としています。それがいいかどうかという議論もあります・・・

四月馬鹿

本日をもって、このコラムも終了となります。長い間のご精読ありがとうございました。終了の理由は執筆者の天国への長期出張によるものです。現地報告によれば、天国よいとこ一度はおいで、だそうです。酒はうまいしネエチャンはきれいだ、ウワッウワッワー。鯛や平目の舞踊り。それは竜宮城の話です。仏教徒の方は極楽浄土ですから、蓮の花が咲き乱れ、美しいところだそうです。『阿弥陀経』には「其の国の衆生、衆苦有ること無く・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

年度末

3月31日は年度末です。今年は月曜日なので、余計にややこしいです。実際はその前の週の金曜日までに済ますことが多いと思われます。ただ、日付で管理している場合は、郵送だと水曜日とか木曜日あるいは金曜日に届くことになるので、来週まで持ち越しになり、処理が年度始めと重なり、混乱がありそうです。逆にいえば、金曜日までという締め切りが3日早くなることが多いので、その分、大変でもあります。しかも、この時期に新入・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

春雷

春雷、という語の響きがよいからなのか、季節感があるせいなのか、多くの歌や文学に登場します。ネット検索するとまず米津玄師がでてきます。春雷(しゅんらい)は、文字通り春に鳴る雷のことです。時期的には立春から立夏の頃までに発生する雷をさします。寒冷前線が通過する時に発生する界雷(かいらい)で、雹(ひょう)などを伴う事もあります。 立春の頃の雷は春の到来を伝えるともいわれ、冬眠していた地中の虫たちが雷鳴に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

弥生朔日

3月29日、旧暦では弥生朔日となります。今年はこの時期に桜も咲いていますから、正に春らしい時期となりました。まだ時々寒い日もあるかと思うと、初夏を思わせる暑い日もあって、これも春らしい気候です。この気温の寒暖差によって、空気中の水分が霞や霧になるので、それがまた春らしい景色となります。 枕草子の有名な序である「春はあけぼの。春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎは少し明りて、紫だちたる雲の細く・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

JIS

3月28日は日本工業規格(JIS)の記念日です。2005(平成17)年3月28日、約半世紀ぶりに日本工業規格となるJISマークが改訂され、新JISマークが発表されました。JISマークはJapanese Industrial Standardsの略称で、その製品の適合性の認証を証明する日本の国家基準のひとつとなっております。1949(昭和24)年に工業標準化法が制定されて以来、旧JISマークが使用さ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

菫(すみれ)

春に咲く花の中でも菫は種類も多く、人気のある花です。菫色を好む人も多いようです。菫は、その小さくて可憐な花姿と鮮やかな色彩で、多くの人々に愛されている植物です。春の訪れを告げる花として知られ、日本では古くから親しまれてきました。 菫はスミレ科に属し、世界中に約500種類が存在します。日本には約60種類の菫が自生しており、山野や庭園、公園などで見られます。菫の花は、一般的に紫色が多いですが、白や黄色・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

雲雀(ひばり)

春になると、どこからか雲雀(ひばり)の声が聞こえてきます。その美しい鳴き声と空高く舞い上がる姿で知られる鳥です。雲雀はスズメ目ヒバリ科に属し、日本では春の訪れを告げる鳥として親しまれています。 まず、雲雀の生態についてです。雲雀は主に草原や農地に生息し、地上で巣を作ります。巣は草や葉を使って巧みに作られ、地面に隠れるように設置されます。雲雀の食性は雑食性で、主に昆虫や種子を食べます。繁殖期には、親・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

すずめ

春分の七十二候の初候は「雀始巣(すずめはじめてすくう)雀が巣を作り始める頃」となっています。雀は私たちの身近にいる小さな鳥でありながら、その生態や文化的な意義には多くの興味深い点があります。 雀はスズメ目スズメ科に属し、世界中に広く分布しています。特に都市部や農村部でよく見られ、人間の生活圏に適応していることが特徴です。雀の食性は雑食性で、主に種子や昆虫を食べます。農作物の害虫を食べるため、農業に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

桜餅の違い

桜餅の関東と関西の違いは、ひとことでいうと、関東では「長命寺」という小麦粉の薄生地であんこをくるんだ桜餅が主流です。関西では道明寺というもちもちでつぶつぶの生地であんこを包んだ桜餅が主流です。 関東風桜餅の発祥元は、山本新六という人物で、1717年、花見名所を作ろうと、隅田川のほとりにたくさんの桜の木が植樹された頃に、長命寺の門番だった新六は、桜の葉の塩漬けを使った桜餅を考案しました。これを門前に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

二十四節気の春分

二十四節気では春分の前が啓蟄、後が清明となります。15日で一節気、それが24あるので、360日となりますが、5日ほど足りなくなるので、足りない日を、閏(うるう)で調整して用いています。二十四節気は1月節(1月のはじめ)、1月中(1月の中心)などといったかたちで、12の月の「節」「中」が定められました。 そして12の月の中の日を含まない月が、閏月として扱われました。旧暦の1月(ひとつき)は29日の月・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

水瓶座の時代

「水瓶座の時代」という表現はいろいろな方面で使われています。詳しくは知りませんが、検索するとカードゲームにもあるそうです。占星術においては今が水瓶座の時代という人が多いそうです。計算方法によっても違うそうです。占星術師は占星術でいう時代は2160年続くと主張しています(1つの25920年の歳差周期を12の星座で割ると2160年の占星術の時代になります)。占星術の時代の境界を計算する方法はいくつかあ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

Vernal Equinox

Vernal equinoxと聞いて、ピンとくる人はそう多くないと思います。英語圏でもあまり知られていない英語ですし、文学などにもあまり登場してきません。英語圏ではMarch equinoxという表現の方がまだ馴染みがあるようです。英語圏では科学用語ですが、日本では春分という誰もが知る祝日です。春分は科学的には、秋分や夏至と冬至も同じレベルで考えるべき天文現象です。諸外国では、理科の時間に習うので・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

彼岸の中日

彼岸は中日を真ん中に「入り」と「明け」を含めて7日間あります。現在は「〇〇の日」のような1日かぎりの行事が圧倒的に多いのですが、昔は祭りといえば3日間あるのが普通でした。それは海外でも同じだったようで、わくわくする行事は長く楽しみたいのが自然な感情でしょう。そして現代のように楽しみが多くなかったので、行事が娯楽になっていた面も否定できません。そもそも宗教も現代で考える思想的な側面やイデオロギーとの・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

彼岸の菓子

春の彼岸の代表的な食べ物は「ぼたもち」ですが、他にも季節の野菜やきのこを使用することが最適とされており、春彼岸にはタラの芽やたけのこ、秋彼岸にはきのこやナスなどを食べます。 お彼岸の食事には、いなり寿司や五目寿司が定番の一つです。 古くからの儀礼として、山菜やれんこんの酢漬けを使って、肉や魚を避けて作られています。 仏教の教えでは、生命を宿す動物をお供えすることが禁じられているためです。植物にも生・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

春彼岸の入り

3月18日は春の彼岸の入りです。2日後の20日が「お中日」、22日が「彼岸明け」ということになります。彼岸といえば「彼岸花」を連想する方もおられるかもしれませんが、彼岸花(曼殊沙華)は秋彼岸の花で、春には咲きません。春の彼岸花というのは、とくに決まったものはないようです。お墓に供える花としては、トルコキキョウ、菊、カーネーション、アイリス、ガーベラ、スターチス、牡丹、ストック、スイートピー、フリー・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節