商品としての自然

商品、というと、お店で売っている物、という理解が多いと思いますが、実際には目に見える物でないものも多く売られています。水道料金、電気料金、電話代なども買っているわけですから、商品です。実際、これらの目に見えない物にも消費税がかかっていますから、商品といえるわけです。

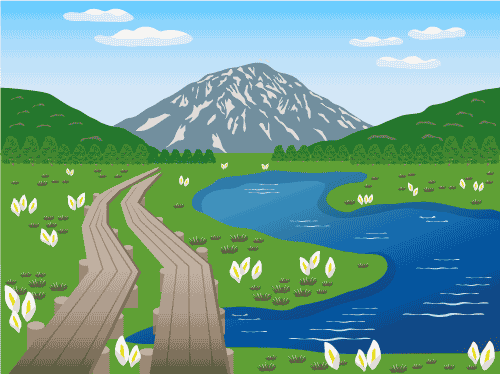

その他にも抽象的な概念としての商品もあります。たとえば観光です。観光そのものは売り買いの対象ではないのですが、そのための交通費、宿泊費、見学料、お土産など、多くの観光関連商品があります。英語では観光と観光産業を区別しており、観光はsightseeing、観光産業はtourismといいます。近年は日本でもツーリズムというようになってきて、さらに問題になっているのがオーバーツーリズムです。日本語では観光公害という訳語もあるようですが、公害というと大気汚染のようなイメージであり、観光産業の人からは猛反対があるでしょうから、あえて、例によって、ごまかしのためのカタカナ語が使われているように察せられます。観光産業の特徴は、他の商品と違い、商品を生産しているわけではなく、歴史や自然を見せることで、その見学に付随する、商品を販売しているわけです。いわば自然や歴史の商品化、ということになります。それが悪いということではないのですが、直接商品を生産していないことに特徴があります。俗な表現をすれば「他人のふんどし」で商売しているわけです。それならば、せめて自然や歴史の保護や維持に投資することが必要です。

同じように他人の褌で商売していると考えられるのが、漁業です。農業や牧畜は同じ自然を利用しているといっても、かなり人手をかけて商品開発と生産をしているのですが、漁業の場合は海で自然に生産されるものを捕獲してくるのですから、他人の褌なわけです。しかし、乱獲すれば漁獲高は減りますし、海は外国ともつながっていますから、隣国だけでなく、遠くからの進出もあり、漁業者同士の調整がうまく行かないこともあります。いわば「取り合い」のような状態になると、一方が漁獲高制限をしたり、放流したりして、調整しても、他方が勝手に獲っていけば、争いになります。今は海は「みんなのもの」ではなくなり、各国がそれぞれ縄張り(海域)を設定し、厳しく管理することになります。そして国家間の漁業交渉をして共同管理することになります。しかし、一方でそれが外交の道具となり政治的な案件となって、時には戦争の原因となります。海は今や領土の一部となっていて、自由に商品化できなくなってしまいました。結果として、近年は漁による不安定な漁獲よりも、養殖を産業化する傾向が強くなってきました。養殖は生産量が調整できるだけでなく、成長速度管理、栄養価管理、病気管理などができるため、鮮度の面でも有利であり、農業生産に近い利点があります。また海の魚は、従来は海で養殖していたのが、技術進歩で山中で養殖することも増えてきました。自然を売りにする場合も手をかけた庭園であったり、歴史を掘り起こしたり、ドラマやマンガやアニメの「聖地」として売り出すこともあり、自然や歴史の商品化も複雑になってきました。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |