その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

相対と絶対

天動説と地動説のコラムで説明したように、視点が変わると考え方も変わります。視点を変えることが相対の基本です。たとえば電車や自動車の移動中の車窓の景色を考えてみましょう。近くにある景色はすごく速く移動していきますが、遠くの景色はゆっくりと移動していきます。これは見ている人の視点が自分にあるからで、実際に移動しているのは自分の方で、景色である物体は移動していません。これは上からカメラで録画すれば、はっ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

聴覚障害者に対するサービス側の意識調査結果2006

あらまし 2006年に実施した聴覚障害者に対するサービス側の意識調査結果の報告(PDFのみ)。結論として 企業の姿勢として障害者雇用促進法の存在は知っているが、聴覚障害者はほとんど雇用されていないし、今後の聴覚障害者雇用は考えていない。現在は改善されていると期待したい。 一方で、聴覚障害者の罹災率はきわめて高いままであるから、緊急対策が必要である。

恒星年

太陽年(solar year)とは、太陽が黄道上の分点(春分・秋分)と至点(夏至・冬至)から出て再び各点に戻ってくるまでの周期のことで、回帰年(tropical year)ともいいます。暦では1月1日から12月31日までを1年と考えて、生活し、社会も動いています。もっとも日本では4月1日から始まる年度という暦もあります。暦と年度の差も面倒なのですが、誰も文句もいわず従っていて、改訂しようという動き・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

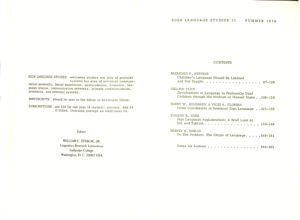

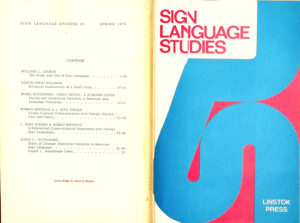

Sign Language Studies 11

書名 Sign Language Studies 11 概要 手話と聾児との関係や手話の言語習得に関する論文が集められている。アメリカ手話の場合だけでなくトルコのケースも言及されている。また言語起源論も掲載されている。手話研究の視野が広がってきた傾向を示す号である。 "

芒種

2023年6月6日は二十四節気の芒種(ぼうしゅ)です。芒種は二十四節気の一つで、定気法では太陽黄経が75度の時です。例年6月6日頃ですが、年により6月5日のこともあります。こういう表現をすると二十四節気が不安定で、昔の習慣はいい加減、という印象をもつ人がいますが、実際はそうではなく、新暦が不正確のためです。旧暦にはズレが大きく、新暦の方が、ズレが小さいことは事実ですが、新暦が完全に天体の運行を反映・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

World Environment Day

6月5日は国連が定めた「環境の日」です。1972年(昭和47年)のこの日、スウェーデンのストックホルムで開催された「国連人間環境会議」で人類のための「人間環境宣言」が採択され、環境問題に関する専門機関である「国連環境計画」(United Nations Environment Programme:UNEP)が創設されました。「世界環境デー」は、これを記念したもので、毎年、環境問題に関連したテーマを・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

新しい手話学と手話教育

あらまし 過去に発表された手話の工学的研究についての提案のPowerPointに、原稿を追加して、合成音声による読み出しを付加して動画にしたもの。音響工学との比較による手話工学の構築案を具体的に示した。手話の構成素は手の形、位置、動きという定説を工学的に見直し、動作とCLという要素を考え、動作は位置と動きを合成した軌跡とし、手の形は手話動詞の語幹になるという定義をすることで、新しい手話学を提案した・・・

虫歯

虫歯というのは不思議な日本語です。語源ははっきりしたものはないようで、昔から日本人はカラダに起こるさまざまな病気の原因が”虫”であると考えていたため虫が原因で起きる歯の病気だから、虫歯と呼んだと言う説と、虫が葉を食べるように、歯に穴が空くから、虫食いに喰われたように歯がボロボロになるから、”虫歯”と呼んだと言う説があるようです。どちらも納得いくような、いかないような、モヤモヤ感が残りませんか? ま・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

新しい手話学と手話教育(PDF版)

動画 PowerPointによる発表済の手話の工学的研究についての提案のPDFのみの公開。動画は別途発表。音響工学との比較による手話工学の構築案を具体的に示した。手話の構成素は手の形、位置、動きという定説を工学的に見直し、動作とCLという要素を考え、動作は位置と動きを合成した軌跡とし、手の形は手話動詞の語幹になるという定義をすることで、新しい手話学を提案した。

語呂合わせの記念日

このコラムでも語呂合わせの記念日をたくさんご紹介してきました。それで6月3日の語呂合わせでムとミなので、ムーミンの日があるかと思って調べたら、ムーミンの日は8月9日で、作者のトーベヤンソンの誕生日に決まったのだそうです。ムーミンの日を決めるにあたって、いろいろな議論があったみたいです。無論、語呂合わせ説もありました。鉄腕アトムのように原作に誕生日が書いてあればよかったのですが、あいにく誕生日に関す・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本手話におけるNMSの機能

あらまし 日本手話研究においてはNMSの文法機能が重視されてきた。これはアメリカ手話学の影響であり、直接的にはLiddelの手話文法論である。それはその著書以前にこうした議論がまったくなかったことからもわかる。しかし本論では手話の文法の多くが形態論レベルに反映されており、手指の動作に示されていることを説明している。NMSは音声言語の音調などの機能と似ており、文法よりは感情的な強調を表現していること・・・

路地

最近は防火対策ということで、いわゆる木密、木造住宅の密集地が減っていき、それにつれて昔ながらの路地も減っています。テレビ番組でも路地裏散歩のような番組があります。都会の喧騒から離れた路地は、穏やかで静かな場所でありながら、独特の魅力を持っています。狭い道が入り組み、古い建物が立ち並ぶその風景は、まるで別世界に迷い込んだような錯覚を覚えさせます。路地は私たちに、忙しい日常を忘れさせ、ゆっくりと時を過・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

月替わり

今日から6月に入ります。しかし旧暦だと卯月十三日で1か月半のズレがあります。今年は閏月で卯月が二度あるため、そのズレは余計、大きくなっています。旧暦だと1ヵ月は30日で、1年は360日ですから、新暦より5日早いはずです。そのズレを調整するために閏(うるう)というシステムを導入して調整しているのですが、その調整が過剰になって、かえって大幅に遅れるという現象になっているわけです。旧暦は太陽太陰暦ですか・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

古材と古民家

5月31日は語呂合わせで「古材」の日だそうです。ちなみに前日の5月30日は「古民家の日」だそうです。どういう語呂合わせかというと、古民家の家を「おうち」とよんで0をオと読むからだそうです。かなり苦しいですね。 古材はリサイクルというより、付加価値が高い資源です。木材は切ったばかりの新材は水分が多く、腐ったり、たわんだりしやすいので、乾燥してから使うのがほとんどです。とくに家具や楽器など精密さを要す・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ゴミゼロと消費の矛盾

5月30日は語呂合わせで「ゴミゼロ」の日です。同時に1968年(昭和43年)のこの日に消費者の利益を守ることを目的とした消費者保護基本法が公布・施行されたことを記念して「消費者の日」でもあるそうです。 どちらも大切な日ですが、よく考えてみると、何かを消費すれば必ずゴミがでるわけなので、消費者が経済を回すためにドンドン消費すれば、ゴミもドンドンでるわけです。消費者の日の趣旨は消費者保護であり、事業者・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

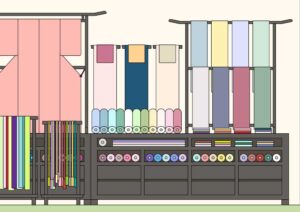

呉服屋

今でも地方に行くと多少、残っていますが、呉服屋という商売は絶滅しつつあります。地名には呉服町という町名が残っている地域があります。そもそも呉服というのは、古代中国の呉(ご)の国から来ており、絹織物のことを意味していました。絹織物そのものというより、絹糸を織って反物にする技術が応神天皇の時代(4世紀後半から5世紀)に伝わったとされていますから、古くから日本にありました。今ではゴフク としか読みません・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

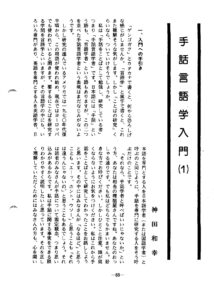

手話言語学入門(連載記事)

解説 本書は1985年から3年にわたり、全日本ろうあ連盟の季刊誌から依頼を受けて連載したものです。期間が長いため、書いている間に多少概念の揺れなどがありますが、基本的には言語学の立場から見た手話という言語についての私論が展開されていますので、現在でも通用する箇所が多いと思います。また専門書ではなく一般向けですので、比較的わかりやすいと思います。当時はまだ手話を言語と認めない人が多く、とくに聾教育界・・・

いつつば

1「五(5)つ(2)葉(8)=(いつつば)」と読む語呂合わせから、人生100年時代を迎える現代社会において一人ひとりが豊かな人生を送るために、ライフプランや資産形成、健康の増進、保険などで自ら将来の準備をする「自助」について考える日とされているそうです。自助と五枚の葉がどういう関係なのか不明ですが、制定した一般社団法生命保険協会のホームページにある資料によると「希望、知恵、財運、健康、愛」のことだ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

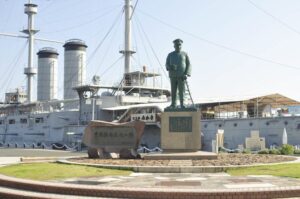

日本海海戦と日露戦争

1905年(明治38年)5月27日日露戦争の日本海海戦において東郷平八郎が率いる日本海軍連合艦隊が、ロシアのバルチック艦隊を撃滅し、日本が歴史的な大勝利を収めました。このことは世界史上重要な出来事でした。ソ連になる前のロシアに勝利したので、反露の国々では今も高く評価されています。TOGOというビールが今もあります。日露戦争の勝利にポーツマス講和会議となり、日本の地位が国際的に高まりました。そして勝・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

Sign Language Studies 10

書名 Sign Language Studies 10 概要 Stokoe, Woodward,Battison,Jordanなど後に著作を出した人々のベースとなる論文が掲載されている。テーマは外国手話(アメリカ手話以外)との比較。