その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

寒露

今日から二十四節気の寒露です。秋分と霜降のちょうど中間に位置しています。その名の通り、草木に降りる露が冷たく感じられる時期であり、朝晩の冷え込みが次第に強まっていく季節です。昼間にはまだ残暑の気配が漂う日もありますが、空気の澄み方や夜の静けさが、夏とはまったく異なることに気づかされます。寒露の頃になると、稲刈りの最盛期を迎え、農村では黄金色の田が刈り取られてゆきます。収穫の風景は古来、豊穣への感謝・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

十五夜

今日は旧暦の8月15日で、十五夜です。十五夜は日本の秋を代表する風物詩として古くから人々に親しまれてきました。現行の新暦に換算すると今年は10月6日になります。この頃になると、稲の穂が実り、秋の収穫が本格化する季節と重なります。そのため十五夜は単なる月見の行事ではなく、農耕儀礼や収穫感謝の性格をも色濃く帯びていました。 「中秋の名月」とも呼ばれる十五夜は、古代中国の唐代に宮廷で始まった月見の宴が源・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

秋分 ─ 昼と夜が等しくなる日、その意味と文化

秋分(しゅうぶん)は、二十四節気の一つで、太陽が天の赤道を真東から昇り、真西に沈む日です。おおよそ毎年9月23日頃に訪れ、昼と夜の長さがほぼ等しくなることから、季節の大きな節目として古来より人々の暮らしに深く根ざしてきました。この日を境に、徐々に日が短くなり、本格的な秋が始まっていきます。天文学的には、秋分は「太陽黄経が180度に達する瞬間」を指します。春分と対をなすこの日は、北半球では昼と夜の長・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

白露(はくろ)

二十四節気の一つである「白露(はくろ)」は、今年は9月7日です。朝夕の空気がぐっと冷え込み、草花の上に白い露が宿るようになるとされていますが、今年は猛暑の影響で事情が違うようです。暦の上では秋の深まりを告げる節気であり、夏から秋への季節の移ろいを感じさせる大切な節目です。 二十四節気は農耕や生活の目安として長く受け継がれてきました。その一つひとつをさらに細かく分けたのが「七十二候(しちじゅうにこ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

旧暦の世界

昨日から旧暦だと7月に入りました。和名だと文月(ふみづき、ふづき)です。旧暦は新暦より一月ほど遅いことが通例ですが、今年は閏月も入ったので、余計にずれてきています。とはいえ、昨今の猛暑から考えると、これから本格的な夏に入るというのも実感があるかもしれません。もっとも旧暦の時代に比べ、ここ数年は急激な温暖化になってきたので、季節感もすっかり変わってきてしまいました。 この温暖化は二酸化炭素の急増によ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

処暑

2025年の処暑は、8月23日(土曜日)にあたります。二十四節気の第14に位置し、暦のうえで「暑さがやや落ち着き始める時期」とされる節目です。「処暑」という語は、「処(止まる・とどまる)」と「暑(暑さ)」から成り、猛暑のなかにもようやく「暑さが少しずつ落ち着いてきたな」と感じられる時期を象徴しています。太陽が黄経150度の位置に達した瞬間が処暑であり、これは毎年8月22日~23日頃にあたります。こ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

立秋 ― 暦のうえで秋が始まる日

日本の季節は、古来より、季節の変化をより細やかに捉えるために考案されたのが二十四節気です。そのひとつである 「立秋(りっしゅう)」は、文字通り「秋の始まり」を告げる節目の日として、今なお暮らしや文化の中に息づいています。今年の立秋は 8月7日。この日を境に、暦のうえでは秋に入ります。とはいえ、実際には連日の猛暑が続き、涼しい風や秋の気配を実感するには程遠い状態です。それでも、立秋には独特の意味と風・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

八朔(8月1日)

八朔(はっさく)とは、旧暦の八月一日を指す日本の伝統的な日付であり、かつては五節句や節供と並ぶ重要な節目として、農村部から武家、町人社会に至るまで、さまざまな形で祝われてきました。現代では、その名称が柑橘類の「八朔(はっさく)」という果物にも受け継がれていますが、本来は、季節の移り変わりや人間関係の節目に感謝を表す日だったのです。語源の「朔」は「ついたち」、つまり月の初めの日を意味し、「八朔」は旧・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大暑

私たちの暮らしのなかには、季節の移り変わりを感じる節目が数多くあります。そのなかでも、夏の盛りを告げる「大暑(たいしょ)」は、まさに一年でもっとも暑い時期の到来を意味する節気です。今年は昨日の7月22日から大暑に入りました。大暑は、二十四節気の第12番目にあたり、「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」といわれるように、気温の上昇が最高潮に達する頃とされます。大暑の頃、日本列島は全国的に梅雨が明け・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

暑さと知恵の交差点─夏土用と丑の日

真夏の盛り、食欲も落ち、体力も消耗しがちな時期に話題となるのが「土用の丑の日」です。スーパーや飲食店の店先にはうなぎの幟(のぼり)が立ち、人々はこぞって蒲焼きを求めます。この風習は単なる習慣ではなく、古来の暦と生活の知恵、そして江戸時代の発明家・平賀源内のアイディアが複雑に絡み合った文化です。今年は土用丑の日が19日と31日の2回あります。 土用とは、五行思想に基づいた暦の区分で、春夏秋冬のそれぞ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

「乃東枯」─静かに季節がうつろう時

私たちの暮らしのなかに、季節の移ろいをしみじみと感じさせてくれる言葉があります。そのひとつが、七十二候の「乃東枯(なつかれくさ かるる)」です。これは、夏至から始まる三候のうちの第三候で、例年新暦6月26日ごろから30日ごろにあたります。「乃東」とは、現代ではあまり耳にしない言葉ですが、実はこれには深い自然観と薬草文化が結びついています。 「乃東」は、「だいとう」や「ないとう」とも読まれる古名です・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

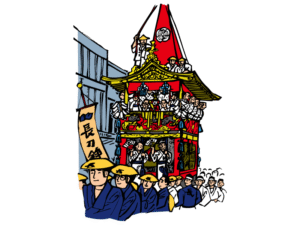

夏の入り口

7月も二週目に入り、夏の気配が日増しに強まってまいりました。昨日から小暑(しょうしょ)に入り、「暑さが少しずつ始まってくる」時期で、自然界でも、季節の移ろいがはっきりと見えてくるのがこの頃です。文化的にも、この日をはさむ頃には多くの地域で夏祭りや伝統行事が始まります。京都の祇園祭では、鉾町の準備が本格化し、町には笛や太鼓の音が響き始めます。祇園祭は7月1日の吉符入りからスタートしますが、7月8日は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

七夕と小暑

7月7日といえば七夕です。織姫と彦星が年に一度、天の川を渡って出会うというロマンチックな物語とともに、短冊に願いごとを書いて笹に飾る風習が広く親しまれています。しかし、漢字では「七夕」と書くのに、なぜ「しちせき」ではなく「たなばた」と読むのでしょうか。 この不思議な読み方の背景には、日本と中国の文化が交差し融合した歴史があります。「七夕」はもともと中国から伝わった行事で、牽牛(けんぎゅう)と織女(・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

梅雨の終わり

例年だと日本の季節のうえで7月3日は、梅雨の終盤にあたります。今年は西日本が早く梅雨明けしました。地域によってはこの頃に梅雨明けが宣言されることもありますが、多くの地域ではまだ湿気の強い日が続いています。空は曇天に覆われ、突然の雷雨や蒸し暑さに悩まされる時期です。しかし、この「不快」とされがちな時季は、自然界にとってはとても大切な時間でもあります。土にたっぷりと水分を与え、植物が根を張り、稲がすく・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

半夏生(はんげしょう)

現在の暦でおおむね7月2日前後にあたるのが「半夏生(はんげしょう)」という雑節であり、田植えの終わりを意味する重要な暦日とされています。「半夏生」とは、太陽の黄経が100度に達した日を指し、例年6月下旬から7月2日頃にあたります。古くは農作業の目安として非常に重視されており、「半夏生までに田植えを終えなければ実りが悪くなる」と言われてきました。実際、湿気と高温が重なるこの時期を過ぎると、稲の根付き・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

1年の折り返しと夏の入り口

一年のちょうど半ばに位置する7月1日は、暦のうえでも生活のうえでも、さまざまな意味を持つ日です。新しい月の始まりであると同時に、一年の後半戦のスタートでもあり、季節の移り変わりや心の区切りとして、私たちの暮らしに静かな余韻をもたらしてくれます。旧暦では、7月は「文月(ふみづき)」と呼ばれました。この呼び名には諸説ありますが、「文(ふみ)を書く月」、すなわち手紙のやりとりが盛んになる月という説が有力・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

夏至

夏至(げし)は、二十四節気のひとつで、一年のうちで最も昼の長さが長くなる時期です。2025年の夏至は6月21日。日本ではちょうど田植えの時期とも重なり、農村では季節の節目として意識されてきました。 夏至は二十四節気の中でも特に天文的な意味が強い節気ですが、そこに細やかな変化を与えるのが「七十二候(しちじゅうにこう)」の存在です。七十二候とは、一年を約5日ごとに分けて自然の移ろいを表現したものです。・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

入梅

今年は6月11日が入梅(にゅうばい)です。偶然ですが、満月です。満月も雨や雲で見られないかもしれませんね。日本には、四季のほかにも繊細な季節の移ろいを表す言葉が多く存在します。その中でも、という言葉は、梅雨の始まりを告げる静かでしっとりとした響きを持ち、日本人の自然観や生活の知恵を今に伝える言葉です。入梅とは、文字通り「梅雨に入ること」を意味し、気象庁が発表する梅雨入りとはやや異なる、暦に基づいた・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

小満

今年は5月21日から、二十四節気の1つである小満に入ります。立春から数えて8番目(立春を含む)の節気です。小満とは「植物や動物などのありとあらゆる生き物が次第に成長し、天地に満ち始める頃」という意味です。草木が生い茂り、動物たちも心地良い気候を楽しむ時期とされています。小満は万物が次第に成長し天地に満ち始める頃で、江戸時代の『暦便覧』では、「万物盈満(えいまん。物事が充分に満ち足りること)すれば草・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

立夏

立夏(りっか)は二十四節気の一つで、春分と夏至の中間に位置し、暦の上で夏の始まりを示します。2025年の立夏は5月5日から始まり、次の節気である小満までの約15日間を指します。立夏は「夏の気配が立ち上がる」という意味を持ち、山々の緑が濃くなり、爽やかな風が吹き始める時期です。この時期はゴールデンウィークとも重なり、自然を楽しむのに最適な季節です。 立夏の時期には端午の節句が含まれるため、柏餅や粽(・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節