その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

節分会新着!!

立春と節分会は、日本の暦と想像力がもっとも生き生きと交差する季節の結節点です。節分は「季節を分ける」日で、本来は年に四度ありましたが、やがて立春前日の一回が特別視されるようになりました。冬の終わりと春の始まり。その境目は、古来もっとも“ゆらぎ”の大きい時間と考えられ、鬼や疫、災いが入り込みやすいとされます。だからこそ豆をまき、声を張り、身体を動かし、世界の輪郭をはっきりさせる必要があったのです。 ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大寒新着!!

大寒は寒さの極みが告げる、春への反転点です。一年で最も寒い頃を指す大寒は、二十四節気の最後を飾る節気です。例年一月二十日頃に始まり、次の立春までのおよそ二週間、暦の上では寒さの極みに位置づけられます。文字どおり「大いに寒い」時期ですが、この厳しさは単なる終着点ではありません。むしろ、大寒は春への反転がすでに始まっていることを、静かに示す節目でもあります。実際の気候を見れば、大寒は積雪が深まり、水が・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

冬土用の入り新着!!

冬土用の入りは立春を迎えるための「静かな助走」です。暦の上では「冬土用の入り」を迎えます。土用と聞くと、夏の土用丑の日を思い浮かべる方が多いと思いますが、土用は年に四回あります。立春・立夏・立秋・立冬、それぞれの日の直前、約十八~十九日間が土用とされ、その季節から次の季節へと移るための調整期間です。冬土用は、立春を控えた旧暦一年最後の土用であり、寒さの底から新しい循環へと向かう、いわば「静かな助走・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

正月三日

正月三日は、元日や二日に比べると行事の数も少なく、どこか影が薄い存在に見えます。しかし、だからこそ三日には「三日だけの役割」が与えられてきました。祝祭と日常の境目に置かれた、静かな節目の日――それが正月三日です。 三日を代表する風習として、まず挙げられるのが「三日とろろ」です。あまり知られていないかもしれませんが、正月三日の朝に、とろろ芋を食べる習わしで、主に関東から東日本にかけて伝えられてきまし・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

正月二日

正月二日は、元日の張りつめた空気が少し緩み、しかし日常にはまだ戻らない、この独特の時間帯に、日本にはいくつもの「始め」の行事が用意されています。初荷、書初め、姫始め。いずれも年の最初に行う所作ですが、商い、言葉、生命と、社会の表から奥深い私的領域までを静かに広げています。正月二日は、祝祭の余韻の中で「動き出す準備」を整える日なのです。 まず「初荷」です。江戸時代の町では、年明け最初に商品を運び出す・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

八朔(8月1日)

八朔(はっさく)とは、旧暦の八月一日を指す日本の伝統的な日付であり、かつては五節句や節供と並ぶ重要な節目として、農村部から武家、町人社会に至るまで、さまざまな形で祝われてきました。現代では、その名称が柑橘類の「八朔(はっさく)」という果物にも受け継がれていますが、本来は、季節の移り変わりや人間関係の節目に感謝を表す日だったのです。語源の「朔」は「ついたち」、つまり月の初めの日を意味し、「八朔」は旧・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大祓(夏越の祓)─半年の穢れを祓う、日本の再生儀礼

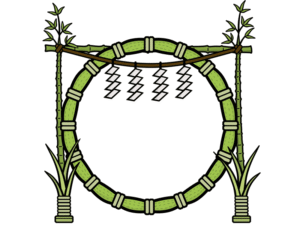

一年の折り返しにあたる六月末、日本各地の神社では「大祓(おおはらえ)」と呼ばれる伝統的な神事が行われます。本来は旧暦6月30日である本日、あるいは現在の暦で6月末日、もしくは7月初旬に行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、暑さが本格化する前の節目として人々の心身を清め、生活を新たに立て直すための重要な儀式です。私たちがこの行事に触れるとき、単なる宗教儀礼を超えて、自然と人との調和、日本人の時間・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

「佃煮の日」と江戸文化の香り─佃島と住吉神社をめぐって

7月24日は「佃煮の日」とされています。現代では、佃煮は日本全国で親しまれている保存食のひとつですが、そのルーツを辿ると、江戸の町づくりと密接な関わりを持つ「佃島(つくだじま)」にたどり着きます。この記念日は、東京・佃島に鎮座する住吉神社の創建日(旧暦の正保2年6月29日、西暦1645年7月24日)にちなんで、2003年に全国調理食品工業協同組合によって制定されました。食文化と信仰、そして都市の歴・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

暑さと知恵の交差点─夏土用と丑の日

真夏の盛り、食欲も落ち、体力も消耗しがちな時期に話題となるのが「土用の丑の日」です。スーパーや飲食店の店先にはうなぎの幟(のぼり)が立ち、人々はこぞって蒲焼きを求めます。この風習は単なる習慣ではなく、古来の暦と生活の知恵、そして江戸時代の発明家・平賀源内のアイディアが複雑に絡み合った文化です。今年は土用丑の日が19日と31日の2回あります。 土用とは、五行思想に基づいた暦の区分で、春夏秋冬のそれぞ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

祈りと季節のかたち

私たちが日々目にする新暦のカレンダーでは見過ごされがちな、旧暦に沿った季節の移ろいがあります。旧暦6月17日は、華やかな祭礼があるわけではありませんが、各地に静かに根づいた風習や神事が残されています。この日には、疫病除けや五穀豊穣への祈り、芸能奉納、自然との共生を象徴するような、しなやかで奥深い日本の精神文化が息づいています。 奈良・率川神社の「三枝祭」──ゆりと祈りの神事 奈良の古社・率川(いさ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

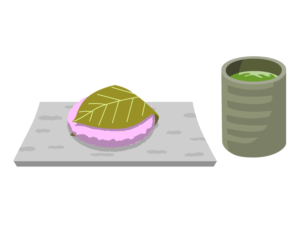

嘉祥の日─旧暦6月16日に込められた「厄除と招福」の和のこころ

私たちが日々見ている暦の裏側には、現代ではあまり知られていない古い行事や風習が数多く刻まれています。そのひとつが、旧暦6月16日に行われていた「嘉祥(かじょう)の儀」です。これは、宮中や武家、庶民にまで広がった厄除と招福の祈りを込めた風習であり、今日でも和菓子文化や年中行事にその面影を残しています。 嘉祥の儀の起源は、平安時代の承和15年(848)6月16日にまでさかのぼります。この年、疫病が都に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

夏の入り口

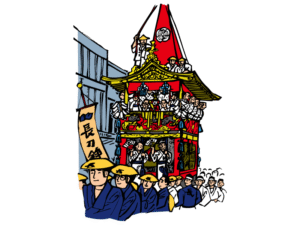

7月も二週目に入り、夏の気配が日増しに強まってまいりました。昨日から小暑(しょうしょ)に入り、「暑さが少しずつ始まってくる」時期で、自然界でも、季節の移ろいがはっきりと見えてくるのがこの頃です。文化的にも、この日をはさむ頃には多くの地域で夏祭りや伝統行事が始まります。京都の祇園祭では、鉾町の準備が本格化し、町には笛や太鼓の音が響き始めます。祇園祭は7月1日の吉符入りからスタートしますが、7月8日は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

夏越の大祓

日本には、古来より人々の心と身体を清める「祓(はらえ)」という信仰があります。その中でも、毎年6月と12月の末日に行われる「大祓(おおはらえ)」は、個人の罪や穢れだけでなく、社会全体の災厄を祓い清める大規模な神事として、古代から現代に至るまで大切に受け継がれてきました。とくに6月30日に行われるものは「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」とも呼ばれ、夏の厳しい気候を迎えるにあたり、心身を新たに整える・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

神武天皇祭

四月三日は神武天皇祭が宮中で行われます。神武天皇祭は、初代天皇である神武天皇を祭る皇室の宮中祭祀です。戦前は大祭で休日(祝祭日)の一つでした。初代天皇である神武天皇の崩御日に相当する4月3日に毎年行なわれ、神武天皇の天皇霊を祭ります。崩御日は『日本書紀』によれば紀元前586年(神武天皇76年)3月11日ですが、これをグレゴリオ暦に換算して4月3日としています。それがいいかどうかという議論もあります・・・

桜餅の違い

桜餅の関東と関西の違いは、ひとことでいうと、関東では「長命寺」という小麦粉の薄生地であんこをくるんだ桜餅が主流です。関西では道明寺というもちもちでつぶつぶの生地であんこを包んだ桜餅が主流です。 関東風桜餅の発祥元は、山本新六という人物で、1717年、花見名所を作ろうと、隅田川のほとりにたくさんの桜の木が植樹された頃に、長命寺の門番だった新六は、桜の葉の塩漬けを使った桜餅を考案しました。これを門前に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

彼岸の中日

彼岸は中日を真ん中に「入り」と「明け」を含めて7日間あります。現在は「〇〇の日」のような1日かぎりの行事が圧倒的に多いのですが、昔は祭りといえば3日間あるのが普通でした。それは海外でも同じだったようで、わくわくする行事は長く楽しみたいのが自然な感情でしょう。そして現代のように楽しみが多くなかったので、行事が娯楽になっていた面も否定できません。そもそも宗教も現代で考える思想的な側面やイデオロギーとの・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

聖パトリックの日

3月17日はSt. Patrick's Dayです。日本でも最近は一部でパレードが行われるようになりました。菓子メーカーがあまり騒がないのはなぜなのか、よくわかりませんが、緑にするだけなので、どこかが始めるかもしれません。 聖パトリックはカトリックの聖人で、アイルランドにカトリックを普及させた人です。アイルランド系のアメリカ人が広げた祝日で、今ではイギリスでも広がってきています。ただイギリスもイン・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

上巳の節句

今年の3月3日は上巳(じょうし、じょうみ)の節句です。上巳の節句はいわゆる桃の節句、雛祭りです。「上巳」は上旬の巳の日の意味であり、元々は3月上旬の巳の日であったものが、古来中国の三国時代の魏の頃より3月3日に行われるようになったと言われています。今年は巳年でもあり、とくに縁起がいいかもしれませんね。あいにく、日付の方は巳ではなく、未(ひつじ)です。この日は旧暦だと2月4日であり、慶長9年(160・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

天皇誕生日

天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。こうして国民が陛下のお誕生日をお祝いする、というのはなぜなのでしょうか。誕生日のお祝いというのは家族とか、親しい人、大切な人に対してです。つまり天皇陛下というのは国民にとって、大切な人と考えている、ということになります。この機会に、なぜ天皇というご存在が大切なのかを考えてみるのもよい機会です。世界には王国がいくつもありますが、どの王朝も交代があり、日本の皇室・・・

立春

今年は2月3日が二十四節気の1つ、立春になります。前日が節分、つまり節気の分かれ目ということです。節分と立春は時々混同されますが、別の日です。節分や立春の日の決まり方には一定のルールがあります。2021年から2057年までの節分は、西暦年を4で割って余りが1の場合は2月2日、それ以外は2月3日になります。そして立春は節分の翌日になるルールです。2025年は「2025年÷4=506余り1」なので2月・・・

- カテゴリー

- コラム Articles