その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

宗教と経済

宗教は経済とも深く結びついています。宗教と言うと経済と離れている、経済とは世俗的なものだから、宗教は金とは縁がない、というのが嘘であることは誰にもわかっています。しかし一方で、金の欲、男女の愛欲はどの宗教でも、悪いものと位置づけられていて、その欲は人間に元から備わっているものだから、修行して、その欲から解放されることが必要だと考えています。例外的に欲は逃れられないものだから、開き直って肯定する、と・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

秋の彼岸の入り

9月19日が秋の彼岸の入りになります。お彼岸(ひがん)という行事にはなじみがあると思いますが、彼岸の意味はあまりよく知られていません。さらに彼岸の対語である、此岸(しがん)についてはクイズ並みの知識になっています。彼岸と此岸は仏教用語で、彼岸は文字通りに読めば「かの岸」であり、此岸は「この岸」です。「あちら岸」「こちら岸」ということです。そこから想像できるように、彼岸は「あの世」、此岸は「この世」・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

満月とフルムーン

昨日の9月17日が旧暦八月十五日で十五夜ですが、本当の満月は本日18日夜です。月の満ち欠けの周期は13.9日~15.6日と変動し、いつも15日とは限りません。そのため2024年の満月は9月18日が満月です。満月は英語だとfull moonですが、その意味は日本とはかなり違います。日本では「お月見」として、月を愛でる習慣があります。中国でも同様に月を愛でる習慣があり、唐の詩人王建は有名な詩(七言絶句・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

十五夜

今年は9月17日が旧暦八月十五日で、いわゆる十五夜にあたります。満月の夜が十五夜で、その二日前が十三夜、十六夜(いざよい)は十五夜の翌日ですが、日本人はどれだけ満月が好きなのだと思います。満月は望月(もちづき)ともいい、和歌にもいろいろ織り込まれていますが、望月は朔日(ついたち)とセットであり、月初めと月終わりが新月で、月の真ん中が望月という、月の運行を基準とした時の流れの折り返しになっています。・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

敬老の日

今年は9月16日が「敬老の日」の祝日です。本来は9月15日ですが、2003年から9月の第3月曜日となりました。他の変更された祝日同様、連休を増やす政策の1つです。そのせいか、最近の祝日は意義を感じることはほとんどなく、単なる連休という意味になってきました。昔は日曜日だけが休日で、土曜日は半ドン、休みは週の中でとびとびでした。それだけ連休は貴重だったのですが、観光政策のせいか、連休がやたら増えて、結・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

不立文字と宗教の歴史

宗教は言語に深い相互関係があることは明確ですが、一方で、その関係を離脱しようという思想もあります。禅宗では「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」といい、経典の言葉から離れて、ひたすら坐禅することによって釈尊の悟りを直接体験する、という禅の根本を示す表現として知られています。いわば言語によらず、実体験により悟るという考えです。体験による悟りは禅宗だけでなく、また座禅だけでなく、いろいろな修行があ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宗教と言語

宗教は言語と不可分です。とくに聖書を有する宗派では文書が最優先の聖なるものです。世界の大半の占める、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教ではそれぞれに聖書があり、その文言が宗教儀式や日常生活も支配しています。仏教やヒンディ教においても、宗祖や中興の祖の言説は文章化されて「経本」となっており、同じく儀式や生活を支配しています。ユダヤ教やキリスト教においては、「神のことば」が普遍的真理であり、絶対的論理と・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宗教と政治

日本では「政教分離」ということで、政治と宗教は分離することになっていますが、このことを国民がどの程度、理解しているか、疑問です。実は世界的にも統一的な見解はなく、国家により、フランスなどに見られる国家による一切の宗教的活動を禁止する厳格な分離(分離型)もあれば。国家が平等に宗教を扱えばよいとする英国などに見られる緩やかな分離(融合型)などに分かれています。また同盟型と呼ばれる、国家と教会は独立して・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宗教と習慣

日常的な習慣の中に宗教が深く入りこんでいるのが普通です。おみくじやご朱印などはその典型ですが、本人は宗教であることをほぼ意識していないことが多いのです。宗教行事かどうかは購入した側には意味をもちませんが、売った側には大問題です。それは税金がかかるかどうか、だからです。よく知られているように宗教法人は無税とされていますが、それは宗教行事に限ってです。宗教法人といえども、利益事業を行って利益があれば課・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宗教と戦争

9.11はアメリカ人にとって、忘れられない日となっています。パールハーバー以来、初めてアメリカの国土が攻撃された、という意味です。アメリカは他国を攻撃したことは数限りなくあるのに、自国が攻撃されるとヒステリックなほど燃え上がる、という、ある意味、自分勝手な国民性がよく指摘されます。2001年9月11日に起きた「同時多発テロ事件」はその後、アフガニスタン紛争へと発展し、アメリカが支持するアフガニスタ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

陽暦の二百十日

今年は9月10日が二百十日(にひゃくとうか)になります。二百十日は雑節のひとつで、立春を起算日として210日目(立春の209日後の日)と定められています。雑節というのは、二十四節気や七十二候の起源が古代中華文化にあるのに対し、日本で独自に発達した季節感です。どちらも月の運行による陰暦ではなく、太陽の運行を基盤とした陽暦ですから、現代のグレゴリオ暦との差は大きくありません。そして雑節は日本の風土に合・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

異文化理解の許容限度

異文化理解というと、相手の文化を無条件に受け入れなければならないような圧力を感じることがあります。英語ではcross-cultureつまり文化交差という表現で、受け入れるかどうかまでは類推させません。しかし、日本語の理解、というのはただ「わかる」だけでなく、「納得して受け入れる」ようなニュアンスがあります。そもそも「わかる」という表現にも、受け入れるようなニュアンスがあります。「私のことをわかって・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

品質とコスパ

最近はコスパという表現が世間の口に膾炙するようになり、さらにはタイパなる新語もでてきています。コスパはコストパフォーマンスの略で、費用対効果つまり掛けたお金に見合うだけの効果が得られるかどうかの計算のことです。同じ思想を時間に敷衍して、タイパとは掛けた時間に見合う効果があるかどうか、という価値判断基準です。ここでいうパフォーマンスというのはどこまで理解されているかに疑問が残ります。コスパが高いとは・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

白露(令和六年)

今年の白露は9月7日です。白露とは二十四節気の1つで冬至から数えて259日頃です。正確に言えば1年の17/24日目です。つまり二十四節気は1年を24に分けて、その17番目ということです。白露の次が秋分です。二十四節気はさらに3分割され七十二候となります。白露は次の三候に分けられています。 初候:草露白(そうろ しろし) : 草に降りた露が白く光る次候:鶺鴒鳴(せきれい なく) : 鶺鴒が鳴き始める・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

通貨問題

海外旅行でいつも気になるのが、現地の物価です。現地では現地の通貨で表示されているのですが、どうしても円換算して、買うかどうかを判断します。相当長く住めば、現地通貨のままでも判断できるようになるのですが、旅行者はどうしても円換算しないと判断できません。言い換えると、日本人は円でないと価格の判断ができない、ということで、現地では「日本に比べて高い」とか「日本ならこれくらいの値段」という判断基準が必要と・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

治安と危険

海外旅行では必ず事前に注意されるのが、盗難のリスクと犯罪に遭うリスクです。旅行客が狙われるのは世界共通でもあり、日本でも外国人ツーリストが被害に遭う可能性は低くないのですが、それでも諸外国に比べると治安がよいことが指摘されます。知らない国に行くと、知らず知らず危険な地域に入り込むことはありえます。地元民は危険なエリアを知っていて、近づかないようにしているのですが、外国人にはそこがわからないので、つ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

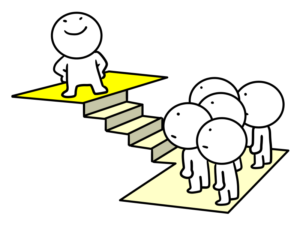

格差と階級

現在の日本では、経済的な格差はよく議論になりますが、階級制度についての議論はほとんどみられません。「上級国民」という表現はネットで時々見られますが、ここでも社会階級という意識はそれほど明確ではありません。社会階級は現在でも世界には多く存在しています。日本は戦前までは華族、士族、平民といった区別が明確に存在し、その前の江戸時代には士農工商という身分の区別があり、それぞれに法律(法度)がありました。江・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

八朔

本日は旧暦八月一日、別名八月朔日、いわゆる「はっさく」です。ハッサク、といえば、今ではみかんを連想する人が多いと思います。みかんのハッサクはなぜハッサクというかというと、その原産地は広島県の因島で、この島は村上水軍の根拠地の一つで、その城跡、青影山の南麓にあった浄土寺の第15世住職、小江恵徳上人(えとくじょうにん)の生家があり、その近くに生えた雑柑が「ハッサク」の原木であったことに由来しています。・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

礼儀と文化

海外旅行をしたり、国内のインバウンドの外国人に会うと、「失礼な人」あるいは「マナーが悪い」と感じることがよくあります。これは「日本人は礼儀正しい」とか「日本人のマナーがよい」という海外の評価の裏表です。無論、日本人全員がマナーがよいわけでもなく、外国人のすべてがマナーが悪い、ということではなく、全体的に見て、ということであり、それだけで断定するのはよくない、という意見もあります。確かに、たった一人・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

海外の新学期

9月1日は日本でも新学期ですが、海外のほとんどの国では新学年になります。日本だと新学年には入学式などがありますが、国によっては同様の日があります。新しいクラスになる国とクラスはそのまま持ちあがりの国がありますが、新しいクラス編成がある国では、新しい友達を作ったり、転校生があったり、ちょっとした興奮の日々になるのは、どこの国でも同じです。小学校から中学校へと学校が変わることが多いのですが、そうなると・・・

- カテゴリー

- コラム Articles