その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

晦日正月

1月31日は晦日正月(みそかしょうがつ)です。ミソカというのは本来、三十日のことで、十を「そ」と読むのは三十路(みそじ)のような例があります。日をカと読むのは二十日(はつか)などがあります。旧暦だと一月(ひとつき)は30日までしかないので、月末=30日であり、月末を晦日=三十日で矛盾はなかったのです。新暦になり、大の月と小の月ができて31日月末ができたため、晦日が三十日でない月ができたわけです。1・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

宮中祭祀

1月30日は、年間20以上ある宮中祭祀の一つ、孝明天皇祭です。明治7年(1874)から明治45年までは国の祭日として実施されました。孝明天皇が崩御されたのは旧暦の慶応2年12月25日ですが、明治5年の暦法変更で新暦1月30日にあたることからこの日に祭祀が行われるようになりました。 孝明天皇祭では皇居内にある皇霊を祀る皇霊殿と孝明天皇の陵である京都の後月輪東山陵(のちのつきのわのひがしのみささぎ)に・・・

人口調査と国勢調査

明治5年(1872)1月29日、明治政府による日本初の全国戸籍調査が行われたことを記念して、この日が人口調査の記念日となっています。明治4年の戸籍法に基づいて実施され、明治5年に編製され干支「壬申」から壬申戸籍と呼ばれることもあります。これも明治5年のできごとで、いろいろ大転換がありました。 当時の人口は男1679万6158人、女1631万4667人で合計3311万825人だったそうです。今の4分・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

データプライバシーの日

日本ではあまり知られていませんが、1月28日はデータプライバシーの日Data Privacy Dayです。2007年に提唱され、アメリカ・カナダおよびヨーロッパ27ヵ国の公的機関や企業が翌2008年から実施されています。どうして日本がここに参加していないのか、重要な意味があります。 データやプライバシーの守秘と保護に関する意識の向上を喚起する日で、プライバシー教育論文の発表、展示会などの記念イベン・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

国旗

1870年(明治3年)のこの日(旧暦)、明治政府が日の丸を国旗とする太政官布告の商船規則により、国旗のデザインと規格を示した。新暦では2月27日となる。これを記念して、一般社団法人・国旗協会が記念日を制定。(中略)。日本の国旗は徳川幕府が「日本総船印にほんそうふなじるし」として定めた白地に日の丸を踏襲した「商船国旗」として定められた。規則ができるまでは船によりそれぞれ異なるデザインの旗が掲げられて・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

携帯アプリと和製英語

2001年(平成13年)のこの日、NTTドコモが携帯アプリケーション「iアプリ」のサービスを開始した。 多彩なゲームやツールが登場し、日本の携帯電話が世界をリードするきっかけになった。これを記念して携帯アプリケーションのさまざまな事業を展開するスパイシーソフト株式会社が制定。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。(https://zatsuneta.com/archives/・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

冬土用の未(ひつじ)の日

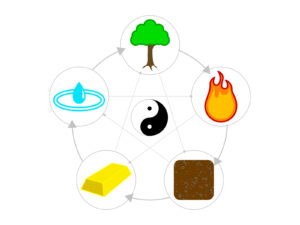

土用とは、「土旺用事」の略で陰陽五行説が由来となっています。陰陽五行説は中国が発祥の自然哲学の思想で、万物は火、水、木、金、土の5つから成るという考え方で、字を見るとわかるように曜日もこれにより配分されています。これに陰陽が配置され、日が太陽、月が太陰で、火が中陽、水が中陰、木が小陽、金が小陰、土は陰陽なしとしています。つまり曜日は陽の日の次は陰の日で、大小が続くことでバランスがとれています。 季・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

語呂合わせ

このコラムを書くようになってから、今日は何の日、といういくつかのサイトをみるようになりました。参考にさせていただいているうち、多くの記念日は誕生日か命日であること、また新しい記念日は語呂合わせが圧倒的に多いことを発見しました。 それは数字の語呂合わせが普及していることと関係ありそうです。私見が狭いせいか、数字の語呂合わせというのは外国ではみたことがないので、日本語独自の文化といえそうです。歴史も年・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

真白き富士の嶺

今はあまり聞かれなくなりましたが、「真白き富士の嶺、緑の江の島…」という歌をごぞんじでしょうか。これは明治43年(1910)のこの日、神奈川県の逗子開成中学の生徒12人が学校のボートで乗り出し、七里ヶ浜で遭難して全員が死亡した事件がありました。この事件は当時の社会的事件となり、昭和10年と昭和29年にこの事件を題材にした映画も制作され、歌も有名になりました。悲報に接した鎌倉女学校の教諭・三角錫子が・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

旧暦正月

明けましておめでとうございます。本日は旧暦正月元日です。明治四年までの長い間日本は旧暦元日をお祝いし、1か月の正月行事を楽しんでいたわけです。新暦になり、だんだん正月休みも短くなり、正月行事も少なくなっていきました。正月行事だけでなく、縁日や季節の行事もなくなり、失った精神文化も多いのではないでしょうか。今や歳神様という考えもなくなり、カレンダーが一日変わるだけ、テレビ番組が普段と違っているくらい・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

縁日

1月21日は初大師という弘法大師(空海)の縁日です。今でも大きな真言宗のお寺では法要が行われますが、昔は町角に弘法さまがあって、毎月21日の縁日には子供にとってお菓子がもらえるうれしい日でした。なぜ21日かというと3月21日がご命日だからです。弘法大師の生きていた時代は飢饉が多く、大師が庄屋などのお金持ちに『自分一人ではなく、貧しい人にも分け与えよう。』と説いて回ったことが由来とされています。浄土・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大寒と二十日正月

今年は大寒と二十日正月が1月20日に重なっています。ともに旧暦の行事でしたが、大寒は二十四節気で、太陽の運行から割り出していますから、新暦になっても大きな誤差はありません。二十日正月は旧暦の行事を新暦に移動させたものなので、本来とは日が違っています。2023年1月20日は旧暦だと師走29日で、旧暦だと1月20日は新暦の2月10日に当たります。本来はこの日が二十日正月なのです。 旧暦についてはこのコ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

天和の大火と八百屋お七

昔の江戸は火事が多かったようです。木造建築ばかりですし、密集していたので一旦火事になると大火事になりやすかったといえます。天和2年12月28日(1683)天和の大火(てんなのたいか)と呼ばれる江戸の大火が起きました。正午ごろ駒込の大円寺から出火し、翌朝5時ごろまで延焼し続け、死者は最大3500余と推定されているそうです。お七火事(おしちかじ)と呼ばれることもありますが、八百屋お七はこの火事の被災者・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

初観音と縁日

毎月18日は観音様の縁日なので、1月最初の18日が初観音です。今はあまり馴染みがないかもしれまえせんが、昔は観音信仰が盛んでした。初観音では昨年一年を無事に終えたことに感謝し、新年の幸運を祈ります。今でも全国の観音様をご本尊としているお寺では護摩を焚き、百味供養が行われ、観音経や大般若経などが読経されるなど、盛大に儀式が行われます。百味供養というのは百種類に及ぶほどたくさんの飲食物を仏前に供養する・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

冬土用の入り

土用が春夏秋冬の4回あることはご紹介してきました。また二十四節気の変り目(節分)ということもご紹介してきました。今年の冬土用の入りは1月17日からの18日間で2月4日が立春となります。この間に大寒がやってきます。土公神(どくじん)が支配する期間なので、土いじりなどはよくないとされています。種まきなどは立春から始めます。種まきの前に畑は耕して下肥などを施すのですが、それも立春すぎてからの方がよさそう・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

閻魔参りと藪入り

本来は旧暦に行うものですが、今は新暦1月16日に閻魔(えんま)参りが行われます。こうした旧暦の行事を新暦に置き換えることには抵抗感もあるのですが、神社仏閣でも明治以降、抵抗感はないようで「新しい習慣」と考えているようです。その分、失ったものも多いと思うのですが。さて、その閻魔参りですが、閻魔賽日(えんまさいじつ)ともいい、1月16日と7月16日の年2回あります。感の良い方はお分かりのように、1月は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日露和親条約

今日は旧暦だと師走二十一日です。安政2年(1855)12月21日に伊豆の下田長楽寺において、日本とロシア帝国の間で日露和親条約、日魯通好条約が締結されました。これが現在の北方領土問題の起点です。領土問題が連続テーマになったのは偶然です。 安政2年(1855)12月21日は新暦だと1855年2月7日の換算になるので、1981年に日本政府は2月7日を、「北方領土の日」と定めました。また、北方領土の日に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

尖閣諸島の歴史

昨日の小笠原に続き、尖閣諸島の歴史概観です。1月14日は尖閣諸島開拓の日です。沖縄県石垣市が2010年に制定しました。明治28年(1895)のこの日、日本政府が尖閣諸島を日本領に編入する閣議決定を行ったことを記念しています。「尖閣諸島の日」や「尖閣の日」とも呼ばれることもあります。領土問題は関わる国によって主張が異なっています。そうでなければ紛争になるはずがありません。まず日本側(外務省の公式見解・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

小笠原、無人(ぶにん)島の歴史

文久元年(1862)12月19日、江戸幕府は小笠原諸島の領土宣言をしました。歴史に登場するのは、天文12年(1543) スペインのサン・ファン号によって母島が発見されたという説ですが、詳細は不明のようです。 天正20年(1593) 信濃小笠原氏の小笠原貞頼が伊豆諸島南方で3つの無人島を発見したとされていますが、これも根拠が薄いようです。 寛永16年(1639)オランダ東インド会社所属の・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

華族の仕事

明治4年12月18日、華族・士族に農工商業の営業が許可されました。これと前後していくつかの改革があり、華族・士族が平民と結婚することが許可されました。翌年8月30日、農民の職業選択の自由が許可されました。これを四民平等といいます。現在は華族・士族がいないため、ドラマなどで垣間見るにすぎず、作家や演出の考証が不十分だと誤解を招くだけの結果になってしまいます。当時の貴族は一般人とは違ったセレブな生活を・・・

- カテゴリー

- コラム Articles