その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

平将門の乱

令和6年1月25日は旧暦12月15日です。天慶2年(949年)12月15日 平将門が上野国衙を倒し国府の印と府庫の鍵を掠奪し上野・下野を制圧。京都の朝廷 朱雀天皇に対抗して八幡大菩薩と菅原道真のお告げで「新皇」と称します。これで朝敵となったわけです。この平将門の乱は大河ドラマ(風と雲と虹と(1976年))で取り上げられた事で好意をもって広く受け入れられ、『帝都物語(1987年)』など小説や舞台の題・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

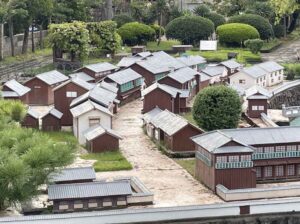

吉原移転

明暦2年(1657年)12月24日 、江戸幕府は日本橋葭町(よしちょう)の葭原(吉原)遊廓の浅草千束への移転を命令しました。葭町は芳町となり、現在は日本橋人形町となっています。芳町を含む現在の日本橋人形町周辺はかつて「元吉原」と呼ばれる遊里が繁栄を極めていました。しかし、江戸市域の拡大や1657年の明暦の大火により、浅草への遊郭移転(新吉原)がなされ、その後芳町には中村座をはじめ歌舞伎の芝居小屋も・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日蘭和親条約

安政2年(1856年)12月23日、江戸幕府とオランダは和親条約を締結しました。それ以前の幕府の鎖国体制においては、日本と李氏朝鮮及び琉球王国との関係は通信とされ、貿易が行われたのみならず国交がありました。しかし、オランダと中国との関係は通商とされ、貿易は行われたものの国交はなかったのです。オランダ商館が平戸から、現在の長崎市の出島へ移されて以降、オランダ人の行動範囲は出島に限定されてきました。し・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

JAZZ

JAZZの"JA"が"January"(1月)の先頭2文字であり、"ZZ"が"22"に似ていることから、1月22日はジャズの日だそうです。NHK朝ドラの「ブギウギ」はジャズの1ジャンルです。ブギウギは1920年代後期にシカゴで流行したピアノによるジャズのブルース演奏スタイルの一種です。黒人がダンスをする際に演奏されたのが起源であり、ロックンロールの原点になったとされている音楽でもあります。低音部は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

南北朝の分裂

南北朝の分裂というと朝鮮半島のことを連想する人もいるかもしれません。それくらい南北朝分裂の歴史的意味は教えられていません。一つの出来事としか考えられておらず、時代的には鎌倉時代と室町時代の間ですが、室町時代に入れて理解されることが多いようです。建武の新政(1333年)の崩壊を受けて足利尊氏が京都で新たに光明天皇(北朝=持明院統)を擁立したのに対抗して、京都を脱出した後醍醐天皇(南朝=大覚寺統)が吉・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

大寒

今年は1月20日から二十四節気の大寒に入ります。二十四節気は旧暦の習慣ではありますが、太陽暦なので新暦と同じ日付になります。旧暦は正確には太陰太陽暦ですから、月の運行だけでなく、太陽の運行も活用しています。現在採用されている新暦は太陽の運行だけを利用し、月の運行は無視するものですから、自然との関係からいくと不自然な面も出てくるという不合理な側面もあります。新暦が合理的、旧暦は不合理と考えていた明治・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

災害時要援護者2

災害報道は「絵にならない」ものは放送しません。現地で消防団の方に聞いた話は衝撃的でした。津波の知らせがあり、消防団も出動し、避難する人々の誘導に当たったそうです。避難者の中には障害者や高齢者もいたわけですが、ある車いすの高齢者の避難させるため、若い消防団員が車いすを押して道路を歩いていました。海の近くであったので、台地の上から全体を眺めて指揮していた消防団長はその高齢者と若者の二人が歩くすぐ向こう・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

災害時要援護者

能登半島震災の報道が連日続いていて、被災者の状況も報道されていますが、なぜか「災害時要援護者ガイドライン」について解説している局が私が見た範囲ですが、どこにもありません。要援護者の対象は障害者や高齢者など、自力の避難が困難な人です。 阪神淡路大震災の後日の調査では、要援護者とされる人の災害罹災率がそうでない人の3倍あったことがわかっています。そして東日本大震災でも同じことが起こりました。今回はどう・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

阪神・淡路大震災

1995年1月17日に阪神淡路大震災が起こりました。もう29年になります。日本は震災が多い国なので、1923年の関東大震災など甚大な被害があった有名な震災がありますが、この阪神淡路大震災は大都会の震災の様子がテレビのリアルタイムで報道された点がそれまでと大きく違うと思われます。朝のニュースで、あちこちで火災が起き、高速道路が大きく崩れ、落ちそうになっているバスなどの映像はとてもショッキングでした。・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ワンマン

最近は「ワンマン」という表現をあまり聞かなくなったような気がします。昔は「ワンマン社長」というのがよく聞かれました。良い意味でも悪い意味でも、独裁的な経営者のことでした。ワンマンはone manですから、元は「一人」という意味ですから、ワンマンバスとかワンマンショーのような使われ方が本来的な表現です。ワンマンバスというのは、昔のバスは運転手さんの他に車掌さんが乗車していて、切符を切ったり、ドアの開・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

小正月、左義長、wikipedia

1月15日は小正月とされ、また左義長という、いわゆる「どんど焼き」が行われる地域もあります。しかしこれらの行事はそもそもが旧暦の時代の習慣なので、それを単純に新暦に移しても実感的にわかないこともあります。正月を新暦で祝うため、必然的にその関連行事も変更になってしまったのですが、肝心の行事の意義もだんだん薄れていき、やがては消滅していく運命にあるかもしれません。なぜ小正月というかというと、1月1日か・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

寡占と独占

寡占を英語ではoligopolyといいます。経済用語なので、あまりなじみがないと思われます。独占はmonopolyといいます。独占は「ひとりじめ」なのでわかりやすい概念ですが、寡占は少数の大企業が産業を支配しながら互いに競争し合う状態をいいます。完全競争と独占の中間的形態です。それらの企業は市場価格を左右する力をもち,互いに他社の反応を考慮して行動するという特徴があります。現在のIT市場は1社の独・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 政治経済

独裁と独占

「集まる」という概念の政治的応用として、統一というのがあります。問題は統一された結果ですが、普通は一人のリーダーが決定者となるため、いわゆる独裁者となります。独裁者というと悪いイメージしかない人が多いのですが、当初は複数の力が散在し、社会が混乱している状態を、一人の強いリーダーが他を倒して、新しい秩序を作り出すので、混乱はなくなり社会の安定をもたらします。今でも世界のあちこちに存在する軍事政権がそ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

旧暦師走

1月11日から旧暦の師走になりました。新暦から1カ月遅れていますが、旧暦は1カ月が30日ですから、少しずつ取り返していきます。昨年は閏月があったので、1年が13カ月ありました。今年は新暦の2月に閏日がありますから、1日だけ取り返しが早くなります。しかし旧暦では2月も30日なので、その分のズレが起こります。ややこしいように感じますが、実際は単純で旧暦は1年が基本的に30日×12か月で360日ですから・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

満場一致と多数決

1月11日は鏡開きが行われます。鏡餅はその形状が昔の丸い金属の鏡に由来しています。昔鏡は丸い形をした銅鏡で三種の神器の一つでもあります。鏡は日の光を反射し太陽のように光ることから、太陽神である天照大神に見立てられ、神様が宿るものと考えられています。鏡餅は新年の神様である年神様の依り代とされ、年神様を家に迎えてもてなし、見送るための行事の一部で、お迎えした年神様の居場所が鏡餅です。年神様の依り代だっ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

同化主義と複合主義

1月10日は十日戎です。大阪や兵庫では盛大な祭りが開かれます。関西では有名ですが、関東でこれに相当するのは年末の酉の市のようです。酉の市は反対に関西ではあまり知られていません。こうした地域性のある習慣は今でも残っています。 これだけマスコミによる統一化が進んでいても、祭りのような地域的習慣はなかなか消えていかないものです。このように政治的な統一とは別に地域性=ローカリティはモザイクのように地域ごと・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

統一と力

「分かれる」に対し「集まる」方は集であったり、合であったり、いくつかに分かれています。とくに統一という「結果」になることはかなり好意的に捉えられるようです。歴史的にも天下統一とか、度量衡の統一などが記述されます。反対に分裂はあまりよいニュアンスではなく、歴史的に記述されることは稀です。日本史上でも分裂が記述されているのは南北朝に分かれた時くらいではないでしょうか。 統一という行為には必ず力が背景に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

分かれる、集まる

「分かれる」という現象は物理的に考えると、1つの現象ですが、それに対する言語表現はたくさんあります。これは同じ現象に対して、捉え方というか、心理的な判断や価値判断が加わるためです。また「分ける」という動詞の目的語が加えられて十五になっています。二字熟語だけでも170語以上あります。それだけ重要な概念だといえます。分かれることと集まること、分散と集合、分離と統合ではなんとなく、まとまっていく、集まる・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

人日の節句と七草粥

人日(じんじつ)の節句は五節句の1つで、古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗(犬)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていたそうで、7日目を人の日には犯罪者に対する刑罰は行わないことにしていたことに由来するそうです。 この日には一年の無病息災を願って、また正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休める為、7種類の野菜(七草)を・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

小寒

1月6日は小寒の入りです。テレビの天気予報はこの日だけが小寒のような説明をしますが、それは間違いです。小寒の初日を「寒の入り(かんのいり)」といいます。小寒には、寒中や寒稽古など、おなじみの習慣がたくさんあります。小寒は二十四節気の1つで、二十四節気は春分点から春分点までの1年を24分割したもので、約15日続きます。従って1月19日までが小寒です。その後は大寒となります。二十四節気は七十二候に三分・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節