その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

英作文は英借文

形態素解析による機械翻訳はオーソドックスな技法ですが、かなりの労力と計算が必要になります。一般に翻訳機や翻訳システムと呼ばれているものはそれほど本格的なものではなく、状況を限定して、文ごとの変換をしているものがほとんどです。最近のchatGPTについて、詳細は知らないので断定はできませんが、結果を見ると、にたようなシステムであることが推定されます。 学校の英語の時間で、英文解釈というのは文法的な設・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

黒金曜日

最近日本でもブラックフライデーセールというのが増えてきました。アメリカでは1960年代頃から増えてきたのが、次第に世界に広がっているようです。元々はアメリカではThanksgiving Dayが11月の第4木曜日で、その翌日は商品が売れない日なのでお店が起死回生を狙って始めたものです。アメリカでは年2回感謝祭とクリスマスにターキー(七面鳥)を食べる習慣ですが、最初は感謝祭だけでした。今でもクリスマ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

感謝祭と黒金曜日

11月23日は日本では「勤労感謝の日」ですが、アメリカではThanksgiving Dayです。アメリカの感謝祭は第4木曜日という曜日指定の祭日なのですが、今年は偶然日米が重なりました。しかし意味は全く違います。日本の勤労感謝の日は、元は新嘗祭という五穀豊穣を神に感謝する日です。「新」は新穀、「嘗」は奉る、舌の上にのせて味をためすという意味で、「新嘗」はその年に収穫された新穀を神様に奉って恵に感謝・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

小雪

11月22日から二十四節気の小雪(しょうせつ)に入ります。検索するとショウセツよりも女優の名前が先にでてきます。このジョークも霜降同様、天気予報で使われることでしょう。 この時期、昼間はそれほど冷えず、ときには春を思わせるような暖かな日になることがあります。このような日を「小春日和」といいます。小春とは春のことではなく、旧暦の10月をさし、初冬の穏やかで暖かい気候を春に例えて「小春日和」と呼ぶよう・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

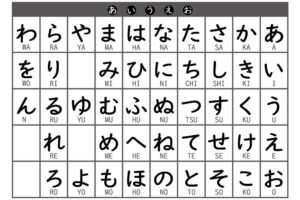

形態素辞書の実例

形態素解析が機械翻訳には重要であることは何となくおわかりいただいたと思います。しかし実際に形態素辞書を見たことのある人は少ないと思います。実際にはよく使われている技術なのですが、機械の中のシステムなので、一般の目に触れることはまずないものです。この技術は自然言語処理と呼ばれていて、大学や専門企業でシノギを削っている技術でもあります。形態素解析は自然言語処理の肝となる技術で、文章を意味の最小単位であ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本語の形態構造分析

ローマ字で活用を書くと、音素的視点から日本語の形態構造が違って見えます。「歩く」arukuは歩かないarukanai、歩きますarukimau、歩くaruku、歩く時arukutoki、歩けばarukeba、歩けarukeとなりますが、この分布の中で、変化しない共通部分を取り出すと、arukが共通で、変化部分はa,i,u,u,e,eとなることがわかります。同じように「分析する」をローマ字表記すると・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本語の形態構造は特殊?

機械翻訳には普通の単語辞書ではなく、形態素辞書が必要です。ヨーロッパの言語の形態素の構造つまり形態構造は比較的単純です。そもそも形態素という概念はヨーロッパの言語を対象として分析された結果、生み出されたものですから、分析しやすいのは当然といえます。 ところが日本語を始め、ヨーロッパの言語とは異なる構造をもった言語の場合、形態構造だけでなく、文法構造や音韻構造も分析が簡単ではありません。日本語は語幹・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

形態素辞書の応用

日本語の形態素辞書は最初から機械翻訳を目指していたわけではありません。日本語を形態素に分解して辞書化する当初の目的はワードプロセッサ、今でいうワープロです。ワープロはローマ字またはカタカナで入力した「音(おん)」の羅列を漢字かな交じり文にする作業です。 昔の文字通信はモールス符号などで伝えた信号を文字に変換していたわけですが、アルファベットの場合はそのまま文字に打ち出していけばいいわけです。強いて・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

形態素辞書の必要性

機械翻訳ではオーソドックスな手法として、形態素辞書と文法辞書を用いるという説明をしました。文法辞書の方は割合想像がつくかもしれませんが、形態素辞書には馴染みがないと思います。形態素morphemeとは基本的な概念として、①意味の最小単位、②音素が形態素を形成し、形態素が語を形成する、という二重構造(二重分節といいます)になっている、というのが言語学の初歩的な常識です。一般的には意味の単位は語と考え・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

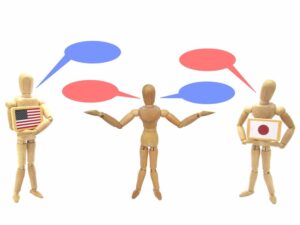

直訳と意訳の選択

最近はインターネットの翻訳やAIによる翻訳が盛んになってきました。機械翻訳には種類があり、対象言語と目標言語の形態素解析をして、形態素辞書により語の交換を行って、文法辞書により構文を変換する、という、従来の英語翻訳の手法を機械でシミュレーションする方法と、過去の翻訳例を集積して、語彙や構文が似ているものを選び出す方法があります。現在、流行っている機械翻訳は後者の方法です。この方法の利点は翻訳文が読・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

争族予防の日

11月15日は七五三です。あちこちの神社で可愛い姿が見られます。この子供たちが無事成長して大人になり、それぞれ独立して家計を営むようになると、親はようやくほっとするのですが、それもつかの間、年老いた親は体力も弱り、病気になったりして、介護の問題が出てきます。その時、兄弟の誰が面倒を見るのか、兄弟間で揉めます。その時、必ず親の資産の継承つまり相続の問題がでてきます。最近は一人っ子が増えてきましたが、・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

意訳のむずかしさ

意訳というのは、原文をよく理解し、それを翻訳目標言語でわかりやすく書くことです。中には原著の内容を換骨奪胎して、アイデアだけを取り入れる翻案というのもあります。推理小説などではよくある手法です。翻案となると、オリジナルとの区別が困難なものもあり、翻訳の範疇には入らないという判断が普通です。 意訳するには、原文に対する理解力だけでなく、目標言語の能力が問われます。英訳でいえば、英語能力は当然として、・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

神無月朔日

今更の感がありますが、11月13日は新月で旧暦神無月朔日になります。今年は閏月もあって、かなり月のずれが大きいです。しかし、今年の気候は、今日から10月というのが妙に納得がいきます。立冬が過ぎてから神無月が来るというのも珍しいといえば珍しいです。旧暦は太陰暦と太陽暦を組み合わせたものなので、こうした現象が時々起こります。暦を生活に指針にしている人にとっては不便なこと限りないですが、自然とともに生き・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

意訳と直訳

最近は辞書を見ながら、自分で翻訳することが減り、インターネットを利用して機械翻訳を利用することが増えました。実際に利用してみると、何か不自然で、意味も概略しかつかめません。それでも「ないよりはマシ」ということで、なにより即席で利用できるメリットがあるため、利用者が激増しています。言い換えると、利用者は手抜きでもいいから、すぐ使えることが重要という価値判断をしているといえます。情報を活用する人として・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

記念日の多い日

11月11日は記念日が多い日です。いわゆる数字のゾロ目だからのようです。まずどんな日があるか、サイトhttps://zatsuneta.com/category/anniversary11.html「雑学ネタ帳」から引用します。 11日:世界平和記念日・第一次世界大戦停戦記念日、恋人たちの日、チーズの日、電池の日、磁気の日、煙突の日、おりがみの日、靴下の日、下駄の日、宝石の日・ジュエリーデー、西陣・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本の翻訳の歴史 2

翻訳に必要なツールは語彙の対照表と文法書です。まず語彙について考えます。 日本の翻訳が盛んになったのは明治時代です。一番有名な翻訳家は福沢諭吉でしょう。彼が翻訳した訳語は今では、訳語と思われず、日本に前からあったかのような誤解をもたれているほどです。福沢訳のポイントは漢語に訳したことです。当時のインテリ層はすべて漢籍が読め、漢語の知識がありましたから、訳語もすぐに使いこなせたわけです。現在でも英語・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

日本の翻訳の歴史 1

通訳の歴史も西洋と日本ではかなり事情が違いますが、翻訳の歴史もかなり違います。 日本における翻訳は西暦284年ではないかと考えられています。日本に初めて漢字が取り入れられたのが284年であるとされているそうです。しかし日本人が漢字に最初に出会った時期はもっと古く、金印(福岡県志賀島出土)や銅銭(長崎県シゲノダン遺跡出土)などから、1世紀ごろだと推定されています。今は日本語の一部として使われている漢・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

立冬

11月8日は二十四節気の1つ立冬です。立冬は特定の日ではなく、11月21日まで続きます。その後は小雪になります。二十四節気というのはすべて期間です。テレビの天気予報でも二十四節気の紹介がよくありますが、期間という解説は少ないので、あるいは気象予報士のお姉さん方もよく知らないのかもしれませんね。どなたも「暦の上では立冬ですが、まだまだ暑い日がありますね」とおっしゃることでしょう。11月21日まで立冬・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

通訳の歴史

通訳と翻訳は完全に異なるものですが、何となく外国語の訳という感じに理解されているせいか、誤解している人もいます。「英語ができる」というと通訳もできる、と思っている人は多いのではないでしょうか。 通訳は話し言葉の訳をする作業、翻訳は書き言葉の訳の作業であり、話し言葉と書き言葉の違いが大きいと訳す作業も困難です。もう1つ大きな違いは、何度も繰り返しているように、話し言葉は揮発性情報であり、書き言葉は不・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学

翻訳の歴史

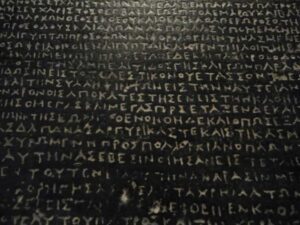

通訳の歴史も西洋と日本ではかなり事情が違いますが、翻訳の歴史もかなり違います。西洋でも記録の翻訳は昔からありました。有名なのは大英博物館にあるロゼッタ・ストーンは王の業績を称えた碑文で古代エジプト語の神聖文字(ヒエログリフ)と民衆文字(デモティック)、ギリシア文字の、3種類の文字が刻まれています。同一の文章が3種類の文字で記述されていると早くから推測され、1822年、ジャン=フランソワ・シャンポリ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 語学