その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

十五夜

10月29日は旧暦長月十五日で、十五夜です。旧暦の八月十五夜がいわゆる名月の十五夜ですが、今年は夏が長かったせいもあり、今の方が秋らしくなっていて、空も済んでおり、十五夜の月らしい雰囲気があります。月見の宴は八月十五夜にするのが本来ですが、こういう行事は固定的に考える必要はなく、余裕ができた時に何度も楽しんでよいものだと考えています。旧暦のよいところは月齢と同じなので、朔日(ついたち)には月の始ま・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

十三夜

10月27日は旧暦長月十三日で、十三夜です。満月は毎月あり、十三夜も本来は毎月ありますが、長月の満月がいわゆる名月であり、その後の次の満月前の十三夜をとくに十三夜と呼んでいます。満月は世界中、どこの文化でも重要視していますが、十三夜という満月前の状態や十六夜(いざよい)のように、わずかに過ぎた状態を愛でるのは日本独特の文化意識だろうと思います。 キリスト教文化圏ではクリスマス前夜は楽しい気分になり・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

秋土用の辰の日

令和5年10月25日秋土用の辰の日(丙辰)です。夏土用は丑の日なので、「う」のつく食べ物、黒い食べ物でしたが、秋土用は辰の日で青い食べ物の縁起がよく、「た」のつく食べ物がよいとされています。「た」のつく食べ物は多いのですが、青くて「た」のつくものというと、あまり思い浮かびません。青首だいこん、というのが浮かんだのですが、ちょっと苦しいですね。青物というのは、従来は野菜のことを指すのですが、魚にも青・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

寒露

寒露(かんろ)とは「草花に降りる露が冷気で凍りそうな季節」ということです。今年は10月8日が寒露です。今年は最近まで猛暑が続きましたが、急に涼しい日が続くようになり、秋が来た感じが強くなりました。寒露の頃は夜が長くなり、朝晩の冷え込みが感じられるようになります。空気が澄んだ秋晴れの過ごしやすい日が多くなります。夜空を見上げると、より美しくきれいに輝く月や星が見られます。二十四節気は3つの七十二候に・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

日本語のリズム(七五調)2

日本の歌の多くが七五調であるのは、日本語がそもそも七五調であることが原因です。七五調は古くから日本の歌に取り入れられている韻律ですから、日本語と深い関係があることは明白です。言語が先か歌が先かという問題は、鶏の卵が先か鳥が先かという議論と同じで、どちらかを先にすることはできません。最初から表裏一体であったと考えられます。 この日本語の韻律を「日本語四拍子論」という人もいますが、特別なネーミングをす・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

明治維新は旧暦を消せなかった

明治5年、西洋かぶれした明治政府官僚は強引に新暦への転換を行いました。しかしいかに政府が強大でも、月や太陽の運行までは変えられません。旧暦は太陰太陽歴という月と太陽の運行を元に暦を作っているので、その運行が不規則であれば、当然ズレが生じます。そのズレを埋めるために人工的な工夫で調整を図ってきました。閏はその結果です。 今年は閏月があり、完全に1カ月旧暦が遅れました。中秋の名月は八月十五日の月と習慣・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

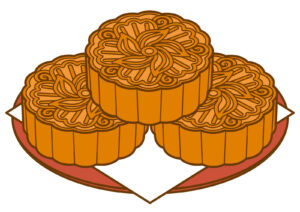

中秋の名月

2023年の中秋の名月は9月29日です。中秋の名月とは旧暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。中秋の名月を愛でる習慣は、平安時代に中国から伝わったと言われています。日本では中秋の名月は農業の行事と結びつき、芋名月などとも呼ばれることもあります。ここでいう芋はサトイモです。 今年の中秋の名月はたまたま満月と同じ日ですが、実は、中秋の名月と満月の日付がずれることは、しばしば起こります。例えば、・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

秋の社日

秋分に最も近い戊(つちのえ)の日を「秋の社日」といいます。 春の社日は「春社」、秋の社日は「秋社」とも呼ばれ、土地の神様をまつる日とされています。 春の社日の頃は種まきの時期にあたり、秋の社日の頃は収穫の時期にあたります。 社というのはその土地の神様、守護神、産土神(うぶすなかみ)のことをさします。元々社日を祝う習慣はやはり古代中国にあり、土という意味がある戊の日に豊作祈願をするものでした。この風・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

秋彼岸明け

本日は彼岸明けです。仏教の世界では、現世を此岸(しがん)、煩悩を解脱した涅槃の境地・理想の境地を彼岸といいます。彼岸は誰もが知っていますが、此岸はあまり知られていません。彼岸は西、此岸は東にあると言われており、太陽が真東から真西に沈む「春分の日」「秋分の日」は、彼岸から此岸へ最も渡りやすい日であるとの考えから、お彼岸期間に供養を行うようになったといわれています。この彼岸の時期に先祖供養をする習慣は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

秋彼岸の入り

お彼岸はインドなど他の仏教国にはない日本だけの仏教的行事です。日本は正月など神道にまつわる行事を行う一方、仏教を説いた釈迦の教えも受け入れてきました。これを「日本教」と評した文明学者(ハンチントン)もいましたが、客観的にみるとかなり当たっていると思います。宗教が混淆化することは、とくに珍しい現象ではないのですが、古い時代から綿々と続いているというのは世界的に珍しいかもしれません。彼岸は仏教用語で西・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

旧暦の八朔

今年は新暦9月15日が新月で、旧暦八月一日、八月朔日つまり八朔となります。 八朔といえばミカンしか思い浮かばない人がほとんどだと思いますが、昔の人々にとっては重要な日でした。この頃、早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからありました。このことから、田の実節句(たのみのせっく)ともいう言い方もあります。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

アフタヌーン・ティ文化

最近、一部ではアフタヌーン・ティーブームですね。高級ホテルなどがスイーツバイキングの次に商品化しようとして、テレビを使ってステルス・マーケティングしています。中身を見ると、本場というか起源の英国のものとはかなり様相が違います。 元は英国の貴婦人たちが午後に軽食を食べたことが始まりです。英国の食事は、朝はあっさりしたもので、焼きトマトと茹で豆にトーストと卵料理程度。テレビやネットではフル・ブレックフ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ことばの意味と存在

ことばにはいろいろな意味がありますが、その1つに言霊(ことだま)というのがあります。ことばには魂が宿り、それが現実の世界に反映するという思想です。物理学ではありえないので、迷信として排斥する人もいますが、一方で、相手を呪ったり、神様や仏様にお願いする時にもことばでするので、言霊をまったく信じないなら無意味な行動ということになります。ことばを物理的に解析することは非常に難しいです。音声を物理的に研究・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

迎え火

8月13日は新暦でお盆をする人にとって、ご先祖様をお迎えする迎え火を焚く日です。火を焚いて迎えるという習慣は日本独自のものではなく、近年、日本だけでなくアジアに広がっているハロウインでも、根本であるドルイド教では、火を焚いて霊を迎え、新年を迎える習慣がありました。それがハロウインのカボチャの灯火へと変わっていきました。蠟燭の灯火は焚火の変形とも考えられ、火を焚くことが悪霊を追い払うという思想は世界・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

かき氷と天神祭

7月25日は「かき氷の日」だそうです。「「夏氷(なつごおり)」とも呼ばれることから、「な(7)つ(2)ご(5)おり」と読む語呂合わせと、1933年(昭和8年)のこの日、フェーン現象により山形県山形市で当時の日本最高気温40.8℃を記録したこと(日本最高気温の日)にちなみ、かき氷を食べるのにふさわしい日とのことで7月25日が選ばれた。」とのこと。(https://zatsuneta.com/arch・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

地蔵盆

7月23/24日は地蔵盆が主として関西地方で行われます。地蔵盆は地蔵菩薩の縁日で、毎月24日ですが、その中で特にお盆にも近い旧暦7月24日のものを地蔵盆といいます。寺院に祀られている地蔵尊が対象ではなく、道祖神信仰と結びついた路傍や街角のお地蔵さんいわゆる「辻地蔵」が対象となっています。京の地蔵盆が比較的知られています。前日の宵縁日(旧暦7月23日)を中心とした3日間を指すこともあり、縁日(お祭り・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

縁日

縁日というと屋台店のことだと思われるようになってきました。これは意味の主客が転倒しています。本来、縁日とは、神仏の降誕、降臨、示現、誓願などの縁(ゆかり)のある日、すなわち有縁(うえん)の日のことをいいます。縁日には祭りや供養が行われ、この日に参詣すると普段以上の御利益があると信じられています。それで多くの人が集まるので、それを目当てにした屋台店が並ぶようになりました。縁日の屋台では普段、あまり目・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

古材と古民家

5月31日は語呂合わせで「古材」の日だそうです。ちなみに前日の5月30日は「古民家の日」だそうです。どういう語呂合わせかというと、古民家の家を「おうち」とよんで0をオと読むからだそうです。かなり苦しいですね。 古材はリサイクルというより、付加価値が高い資源です。木材は切ったばかりの新材は水分が多く、腐ったり、たわんだりしやすいので、乾燥してから使うのがほとんどです。とくに家具や楽器など精密さを要す・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

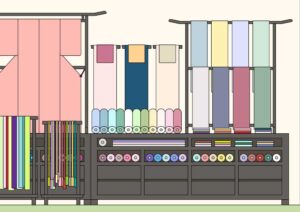

呉服屋

今でも地方に行くと多少、残っていますが、呉服屋という商売は絶滅しつつあります。地名には呉服町という町名が残っている地域があります。そもそも呉服というのは、古代中国の呉(ご)の国から来ており、絹織物のことを意味していました。絹織物そのものというより、絹糸を織って反物にする技術が応神天皇の時代(4世紀後半から5世紀)に伝わったとされていますから、古くから日本にありました。今ではゴフク としか読みません・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

シュークリーム

5月19日はシュークリームの日だそうです。19(じゅうく)がシュークリームという音に似ているからだそうで、もはや語呂合わせでもないのです。昔「ウルトラマンの年は?」というクイズがあり、答えは「18(シュワッチ)」というのがありましたが、ダジャレにしても、サムいギャグ並みです。 シュークリームというのは完全な日本語で、元はフランス語のchou a la creamシュ・ア・ラ・クレームからきたようで・・・