その他の投稿も検索をすることができます。

「検索ワード」「分野」「内容」を入力して

「検索」をクリックして下さい。

白露

白露と聞くと、秋なのだなと思える表現ですね。9月8日は二十四節気15番目の白露です。二十四節気は旧暦でも太陽の運行に合わせているので、新暦でもあまり変わりません。処暑が終わり、白露の次は秋分となり、秋の真っただ中になります。ある意味、秋が実感できる季節です。日中はまだ暑さが残るとはいえ、朝晩は空気も涼しくなり、空の雲が変わります。 初侯 - 草露白し(くさつゆしろし):草の上に降りた朝露が、朝の空・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

未来計画

遡及の反対語ははっきりしません。英語でもretroactiveの反意語はいろいろでてきます。これは非常に意味深いことで、考えてみれば、遡及というのは、過去のある時点まで遡って、何かを実行することです。しかし、将来のある時点まで行って、何かをするということは想像上でしかできないことです。そこで遡及の反対語は、未来計画とか、先行とか、行く末、といった語が辞書に挙げられています。 こういう時空を前提とし・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

遡及的方法論

遡及(そきゅう)という表現はどちらかというと法律関係で用いられることが多いのですが、遡って物事を考えるという手法は重要です。英語ではretroactiveといいますが、retroはレトロつまり過去ということです。日本でいうレトロはどうやらretrospectionというのが起源のようです。Retrospetion は回顧と訳されることが多い単語です。そして懐古趣味という用法が多く見られます。現在だ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

空間と位置の非言語情報

服装は人が意図的に表現できますが、空間や位置は意図的に操作できる場合と無意識にそうなる場合があります。空間や位置が非言語情報の1つであることは意外と意識されておらず、近年まで研究はあまり進んでいません。英語ではproxemicsといい、発達していますが、日本では空間は物理学の世界で、コミュニケーションという視点からの研究は稀有のようです。 しかし、コロナウイルスパンデミックでは、人と人の距離がかな・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

服装の非言語情報(2)

服装が非言語情報の1つであることは前のコラムでご説明しました。服装は文化を明白に反映しています。また歴史的変化も豊かです。衣服はアクセサリやメークアップ、ヘアスタイル、帽子、手袋、靴などにも関係し、多様なバリエーションがあります。ファッション傾向としては、次々に付加していく加算傾向と減らしていく減算傾向があります。昔はどちらかというと防寒的な意味と制服などの社会階級を加算傾向にありましたが、最近は・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

アフタヌーン・ティ文化

最近、一部ではアフタヌーン・ティーブームですね。高級ホテルなどがスイーツバイキングの次に商品化しようとして、テレビを使ってステルス・マーケティングしています。中身を見ると、本場というか起源の英国のものとはかなり様相が違います。 元は英国の貴婦人たちが午後に軽食を食べたことが始まりです。英国の食事は、朝はあっさりしたもので、焼きトマトと茹で豆にトーストと卵料理程度。テレビやネットではフル・ブレックフ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

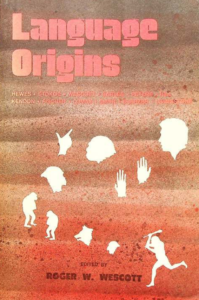

Language Origins

ストーキー編集の言語起源論 Language Origins ストキー他の共著による言語起源論。アメリカ手話学会ではほとんど無視されてきたが、現代の視点から見ると慧眼である論文が掲載されている

日本の被占領

若い人の中には日本が連合国軍(英米軍の他にフランス、中華民国、ソ連やオランダなど17か国だが実質英米軍)に占領されていたことを知らない人もいるようです。極端な場合ですが、日本とアメリカが戦ったことすら知らない人もいるとか。広島と長崎の原子爆弾はどこが落としたのだと思っているのでしょうね。 1945年9月2日に日本は正式に降伏文書に署名し、そこから日本は英米軍の占領下になり、連合国軍最高司令官マッカ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

二百十日

9月1日は雑節の1つである二百十日(にひゃくとうか)です。立春から数えて210日目です。八十八夜なども立春から起算します。つまり旧暦の世界では春夏秋冬が一巡なので、春から始めるわけです。これも1つのロジックとして正しいと思います。 二百十日は八月朔日(はっさく)と次の二百二十日が農家にとって三大厄日とされています。何となく台風と関連づけられていますが、そのせいで風を鎮めるための祭りもあり、奈良県大・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

服装の非言語情報

8月31日と聞くと、夏の終わり、夏休みの終わり、宿題におおわらわ、のようなイメージがあると思います。今は衣変えという習慣はほぼなくなっていますが、昔は季節の変わり目には服装が変わりました。夏服と冬服があり、学校の制服や会社のスーツなどは、6月1日に冬服から夏服へ、10月1日に夏服から冬服へ衣替えすることが多かったようです。現在は暑さや寒さの時期が変わってきたので、機械的に日にちで変わることは少なく・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

マッカーサーの進駐

1945年8月30日厚木海軍飛行場に連合国日本占領軍最高司令官のダグラス・マッカーサー元帥が到着しました。これが日本の占領の始まりでした。その後、9月2日、日本と連合国との間で交わされた休戦協定(停戦協定)いわゆる降伏文書の調印が行われました。この協定により日本の降伏が確認され、ポツダム宣言の受諾は外交文書上固定されたことになります。マッカーサーは調印式にアメリカ代表として立ち会った後に東京に入り・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

触覚の不思議

人間の感覚は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感と思われています。これを定めたのはアリストテレスだということですから、近代的には別の分析があります。普通の感覚だと、それ以外に「痛い」とか「熱い」とか感じますが、これは痛覚というようです。ただ五感のように具体的な感覚器官つまり目、耳、鼻、舌、皮膚のような目に見える部位がないため、例外的に思われてきました。 般若心経では「無眼耳鼻舌身意、無色声香味触法」・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

においの不思議

普段、あまり注目されませんが、視覚や聴覚の他に、嗅覚もコミュニケーションに使われます。ただジェスチャーや表情、音調とは異なり、人間が意図的に発することがほぼできないので、コミュニケーション手段とは思われないようです。 においは好感がある場合を香り、アロマとされ、よくないにおいを臭いとして区別します。人間の場合は嗅覚はかなり退化していますが、動物は優れた嗅覚をもっており、敵と仲間の識別や、雌雄の判別・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

音調の不思議

ジェスチャーと表情は人間の行動であり、受信者は視覚的情報として受け取ります。コミュニケーション手段としては、視覚情報だけでなく音声情報も利用されます。音声情報は音素のように分節できる要素とイントネーションなどのように語や文などの単位全体に被さる、かぶせ音素(超分節音素)があります。日本では英語の発音というと音素のことばかりを気にしますが、コミュニケーション上はむしろかぶせ音素の方が意味機能を果たす・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

表情の不思議

ジェスチャーに含める人もいますが、NVC(非言語伝達)の重要な要素に表情があります。表情は感情が自然に表出されるものなのですが、接客などのビジネスの場では意図的に表情を利用することがしばしばあります。笑顔smileは誰にも好感が持たれるということで、接客の場では挨拶と共に笑顔が示されます。英会話練習において、日本ではそれほど指導されませんが、本当は出会った最初にHi!と言った後にsmileするのが・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

ジェスチャーの不思議

言語が通じない時、自然にジェスチャーでコミュニケーションしようとしますね。なぜなのか、未だによくわかっていません。そして子供の言語獲得の段階では、言葉の前に身振りの獲得があります。またペットなどの動物の訓練にはハンドサインのような身振りと言葉で行います。これらのよく知られた事実から類推すると、身振りは人間の進化の古い時期に獲得した能力だといえそうです。相手の動作から情報を読み取る能力は人間以外の動・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

非言語情報

言語がコミュニケーションの主としたツールであることは疑いのないところですが、いわゆる非言語コミュニケーションNon-verbal Communication略してNVCがかなり前から話題になっては消えるという何度かのブームがあります。何をNVCと定義するかによって、内容も構造も変わってきます。ジェスチャーや表情がNVCであることは定説になっていますが、服装や相手との距離、立ち位置や座る位置などの空・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

処暑

8月23日から処暑になります。処暑は二十四節気の1つで、暑さが終わる頃、という意味で、処は「ところ」という意味の他に「止まる」という意味もあるそうです。処という漢字には「とりさばく」という意味があるところから、処断とか処理、処方、処罰という語もあります。今年の8月23日は旧暦だと7月8日なので、これから暑さが増していく感じになり、新暦と旧暦のギャップが典型的に出てきています。今年は猛暑続きで、まだ・・・

- カテゴリー

- コラム Articles

- タグ

- 季節

言語の力

言霊(ことだま)というと何か超科学的な迷信の世界と思われますが、言語には目に見えない、人の心を動かす力があることは誰もが実感し、実際に活用されています。言語学の大元は魔法の術であり、今では文法grammarと魅力のglamourは別語ですが、語源的には「人を惑わすもの」魔法と同じ意味をもっていました。実際、英語のような語学を学ぶ時、文法の意味がわからず、挫折した人も多いと思いますが、いくら説明され・・・

- カテゴリー

- コラム Articles